Шапки.

Те же богатеи из купцов, ремесленников, промышленников заправляли всем в посадских общинах. Перекладывали главную тяжесть сборов и повинностей на посадскую бедноту — мелких ремесленников и торговцев. Имущественное неравенство приводило к социальному; рознь между «лучшими» и «меньшими» посадскими людьми не раз давала о себе знать в повседневной жизни городов, особенно во время городских восстаний и крестьянских войн «бунташного» века.

Активизация торгово-ремесленной, промышленной жизни городов не могла не отразиться на посадских жителях. Их представители, прежде всего из числа посадской верхушки, выполняли важные поручения правительства, заседали в земских соборах. Все посадские люди отстаивали в челобитных, в ходе судебных разбирательств, городских восстаний свои общесословные праса и в первую очередь — на занятие ремеслами и торговлей.

В городах издавна проживали на дворах и в слободах, принадлежавших боярам, патриарху и прочим иерархам, монастырям, их крестьяне, холопы, ремесленники и прочие. Занимались они, помимо обслуживания владельцев, и торговлей, ремеслами. Причем, в отличие от посадских тяглецов, подати не платили и повинности в пользу государства не несли. Это освобождало принадлежавших боярам и монастырям людей, в данном случае — ремесленников и торговцев, от тягла, «обеляло» их, по тогдашней терминологии.

Многие посадские тяглецы из черных слобод и сотен, чтобы «избыть тягло», а оно при царе Михаиле стало для них бедствием, «закладывались» к крупным феодалам — владельцам «беломестных» слобод и дворов, становились феодально-зависимыми от них людьми, работали на них: занимались ремеслом и торговлей как раньше, но тягла уже не несли. Феодалы таким путем увеличивали доходы. Казна не страдала, страдали оставшиеся в общине посадские люди: они должны были, по принципу круговой поруки, вносить прежнюю сумму податей, теперь и за «закладчиков». Так что возрастали объем тягла, давившего на них, и конкуренция в ремесленных и торговых занятиях со стороны «беломестцев».

Гончарные штампы.

Посадские люди на земских соборах, в челобитных требовали вернуть закладчиков, всех людей, занимающихся ремеслом и торговлей, в посадские общины, к посадскому тяглу. Но власти, защищая интересы феодалов, не внимали подобным просьбам, тянули время, ограничивались полумерами. Например, заставляли беломестцев перенести свои дворы с посадской земли в «белые» слободы и дворы. Организовали одно время Сыскной приказ во главе с боярином князем Ю. Я. Сулешевым. Но ничего не получилось из сыска закладчиков у бояр и иерархов.

В 30-е годы после смерти энергичного и сурового патриарха Филарета, отца царя Михаила, московские посадские люди усилили нажим на правительство. Как и дворяне, они подавали челобитные о своих нуждах и требовали возврата закладчиков, открыто выступали против церковников, захватывавших земли у посадского мира. Боярская дума снова создала Сыскной приказ, во главе его поставили князя Б. А. Репнина, человека энергичного, жестокого. Но закладчиков в посад не вернули, хотя в начале 40-х годов посадскую верхушку поддержали в этом дворяне.

Накапливавшееся недовольство посада прорвалось в конце концов и привело к решению проблемы «беломестцев». Это произошло в ходе посадской реформы 1649–1652 годов. А тридцать лет спустя, при проведении налоговой реформы 1678–1681 годов, посадские люди добились некоторого снижения налоговых ставок. Все эти уступки посадскому миру отразили ту более активную роль, которую торгово-ремесленное население стало играть в XVII веке в экономической и политической жизни страны. Они же способствовали известному успокоению в их среде к концу столетия.

XVI! столетие внесло немало изменений в хозяйственную жизнь страны, ее сословно-классовое деление, подготовило новый и бурный подъем во всех областях жизни в эпоху петровских преобразований.

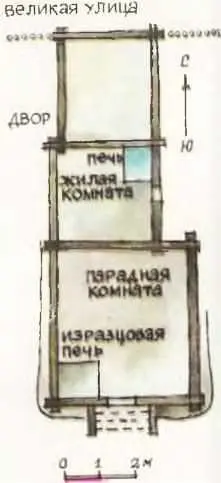

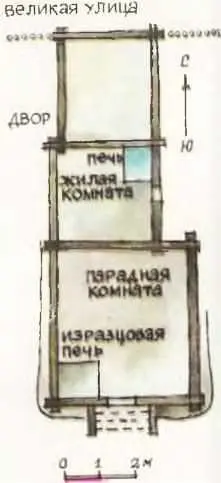

Усадьба приказного в Зарядье. XVII век.

Внутриполитическое развитие России, отмеченное заметным усилением позиций феодалов, ужесточением крепостнического режима, давившего на социальные низы, имеет свои вехи, «верстовые столбы». Это прежде всего мощные народные движения «бунташного» века: первая Крестьянская война начала столетия, городские восстания середины века в Москве и других центрах, вторая Крестьянская война во второй половине 60-х — начале 70-х годов, московские восстания конца столетия, Эти движения оказали существенное влияние на расстановку политических сил в правящих верхах и проведение ими мер для укрепления диктатуры господствующего класса.

Читать дальше