«На одном из вечеров Жуковского, – продолжал в своих «Записках» Глинка, – Пушкин, говоря о поэме своей „Руслан и Людмила“, сказал, что он бы многое переделал, я желал узнать от него, какие именно переделки он предполагал сделать, но преждевременная кончина его не допустила меня исполнить этого намерения» [с. 79].

Вряд ли слова Пушкина, приведенные Глинкой по памяти пятнадцать лет спустя, следует понимать как согласие поэта написать либретто. Хотя именно так порой пытались их истолковывать. Скорее всего, Пушкин хотел сказать, что он бы многое переделал в поэме, «если бы теперь» к ней вернулся. Однако и в последнюю прижизненную публикацию поэмы в 1835 году он не внес никаких существенных переделок.

Либретто оперы писал, по указаниям Глинки, харьковский помещик Ширков. «Познакомили меня, – пишет Глинка, – с капитаном свитским Валерьяном Федоровичем Ширковым, как с человеком, вполне способным написать либретто для новой моей оперы. Действительно, он был весьма образованный и талантливый человек: прекрасно рисовал и писал стихи очень свободно. По моей просьбе он написал для пробы каватину Гориславы „Любви роскошная звезда“ и часть первого акта».

«Опыт оказался очень удовлетворительным, – продолжает Глинка, – но вместо того, чтобы сообразить прежде всего целое и сделать план и ход пьесы, я сейчас принялся за каватины Людмилы и Гориславы, вовсе не заботясь о драматическом движении и ходе пьесы, полагая, что все это можно было уладить впоследствии» [с. 88].

Но… все оказалось не так просто. В музыкальную ткань ложились разнохарактерные мелодии: слышанные во время поездки на Кавказ, на минеральные воды, песня финна, записанная им при поездке на Иматру. «У Штерича, – читаем в «Записках», – я слышал персидскую песню, петую секретарем министра иностранных дел Хозрева-Мирзы. Этот мотив послужил мне для хора „Ложится в поле мрак ночной“ в опере „Руслан и Людмила“».

«Гайвазовский [имеется в виду художник Иван Константинович Айвазовский], – пишет он в другом месте „Записок“, – сообщил мне три татарских напева; впоследствии два из них я употребил для лезгинки, а третий для andante сцены Ратмира».

Это был традиционно: оперы тогда строились с опорой на отдельные номера. Музыкальное же видение вело Глинку дальше, в единое музыкальное полотно, в симфонию для оркестра, вокала и сценического действия. А вот подход его оставался традиционным.

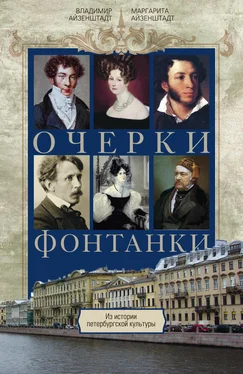

И. Е. Репин. Глинка во время работы над оперой «Руслан и Людмила»

Премьера «Руслана и Людмилы» состоялась в Санкт-Петербургском Большом театре 27 ноября 1842 года. Опера, хотя и не сразу, приобрела громадный успех, о чем свидетельствует небывалое для того времени количество представлений: 32 в течение первого сезона. Много теплых слов в адрес оперы было сказано и в периодической печати (в частности, в статьях В. Ф. Одоевского). Но первые представления были приняты довольно холодно: уж слишком новой была музыка.

Анонимный рецензент писал в газете «Русский инвалид»: «Одни находят в опере г. Глинки много таких мест, которые доставят автору ее бессмертие через сто лет; другие, не откладывая дела в долгий ящик, возлагают на автора „Руслана и Людмилы“ венок бессмертия теперь же; третьи безусловно называют оперу неудачной…» [185].

«Руслан и Людмила» оказалась первой во всей мировой оперной литературе эпической, то есть повествовательной, оперой. Повествовательная ее драматургия с медленным, величавым развитием действия, с музыкальными портретами героев, привела в недоумение не только простую публику, но и знатоков. Ее необычное строение поражало слушателей, казалось странным, неудачным.

Только спустя десятилетия это стало понятным. А тогда наличие проблем в своей новой опере Глинка почувствовал уже при ее первых пробах. Он писал в «Записках»: «оказалось, что многие №№ оперы нужно было сократить», – и давал целый перечень видимых им сокращений [с. 106].

«Бедный Глинка, – писал В. Ф. Одоевский, – сам беспощадно вырезывал прелестнейшие страницы… А между тем от этих огромных вырезок выходы марионеток (то есть солистов, исполнявших отдельные номера, не вытекавших из развития действия. – Прим. авт .) делались еще выпуклее» [186].

Статья Одоевского носила название «Записки для моего праправнука» и была им опубликована через год после премьеры, в 1843 году, в «Отечественных записках». Одоевский один, пожалуй, понимал, что современникам очень трудно понять новую логику оперной архитектуры Глинки. «Руслан и Людмила» оказалась прорывом в новую область оперного искусства, и сам автор еще не отчетливо сознавал, что именно он создал. По замечательной мысли героя фильма Авербаха «Монолог», высказанной уже в наше время, в искусстве, в науке есть художники, ученые – гении, которые пробивают брешь в стене, а следующие за ними, тоже прекрасные художники и ученые, но не гении, расширяют эту брешь, делая замечательные открытия и создавая дивные произведения.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу