В 1821 году в пансионе произошли волнения, поводом к которым послужило отстранение от преподавания, в 1820 году, В. К. Кюхельбекера. В результате этих волнений были уволены и Куницын, и Галич, и Раупах, и Арсеньев, и Герман – за распространение антиправительственных идей…

После увольнения из Университета, с 1821 по 1826 год, Куницын работал в Министерстве финансов, сохранив должность начальника учебного отдела в Дежурстве главного директора Пажеского и кадетского корпусов.

Последние 14 лет, с 1826 по 1840 год, он служил во 2-м отделении Собственной Е. И. В. канцелярии, где под руководством М. М. Сперанского занимался подготовкой Свода законов. В 1834 году Куницын получил звание доктора прав, а в 1838 его избирают почетным членом Петербургского университета.

Перед самой смертью, в 1840 году Куницын назначен директором Департамента духовных дел Министерства внутренних дел.

По своим взглядам он был типичным русским просветителем первой четверти XIX века. Его интересовали проблемы человека и его место в обществе: «Человек имеет право на все деяния и состояния, при которых свобода других людей по общему закону разума сохранена быть может»; «Природа во всех людях одинакова»; «Никто не может приобретать права собственности на другого человека ни противу, ни с его согласия; ибо право личности состоит в свободе располагать самим собою… Право личности неотчуждаемо».

Не надо забывать, что это время, когда крепостное право еще «цветет пышным цветом».

Человек – существо социальное и вне общества жить не может, утверждает Куницын. Организационная структура общества может быть разная, но цель – общее благо. Она достигается путем договора, благодаря которому люди, соединяясь, устанавливают верховную власть, форму правления, где верховный властитель только выразитель общей воли и не имеет прав «без законных пределов в употреблении власти». Народ же может поставить вопрос о «праве принуждения» властителя, если он нарушает «общую волю».

Политические симпатии Куницына были, конечно, на стороне конституционной монархии. Он считал ее, скорее всего, естественным продолжением власти родительской. Но ведь и для родительской он считал необходимыми определенные ограничения. И, конечно же, он нес своим воспитанникам идеи свободы и справедливости.

Куницыну дань сердца и вина!

Он создал нас, он воспитал наш пламень,

Поставлен им краеугольный камень,

Им чистая лампада возжена…

– писал Пушкин.

Теперь обратимся к «Запискам» М. И. Глинки: «Отец мой не щадил для меня издержек, и потому поместил меня с тремя другими одинакового со мною возраста воспитанниками с особенным гувернером (В. К. Кюхельбекером) в мезонине того же дома…» [с. 12].

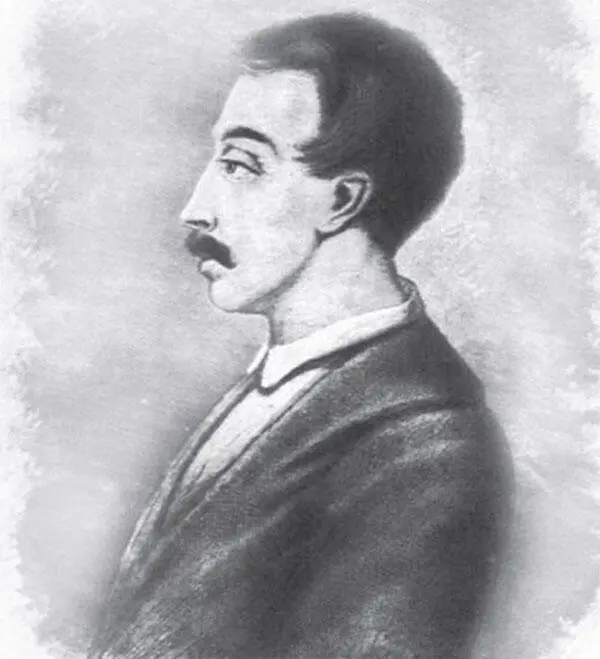

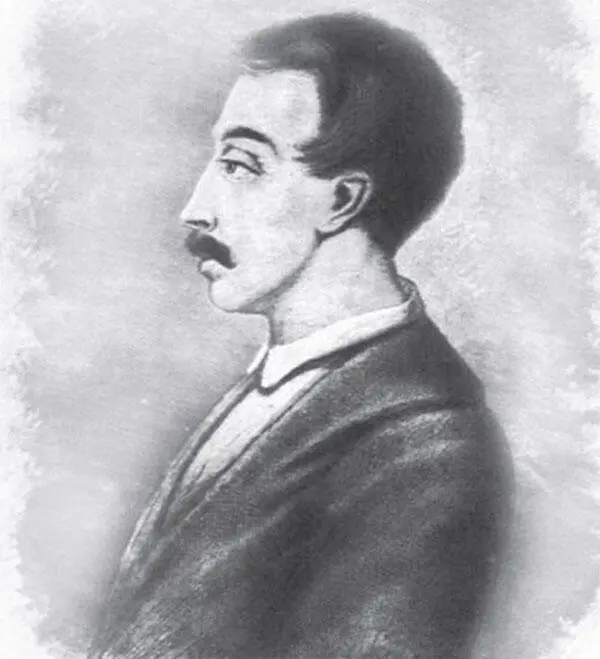

Кюхельбекер Вильгельм Карлович – поэт, декабрист; родился 10 июня 1797 года в Гатчине, умер 11 августа 1846 года в Тобольске. По собственному утверждению, он – немец по отцу и матери, но не по языку: «До шести лет, – говорит он, – я не знал ни слова по-немецки, природный мой язык – русский». Но обстановка, в которой протекли его детские годы в имении отца в Эстляндской губернии, рано проявившаяся склонность к фантазии и восторженности, увлечение рыцарской поэзией, а затем обучение в г. Верро (Эстляндская губ.) делали мальчика Кюхельбекера совсем не русским юношей. В Царскосельский лицей он поступил с нетвердым знанием русского языка. Блестяще окончив курс в Лицее, он вместе с Пушкиным и несколькими другими лицеистами был определен в Коллегию иностранных дел. Кроме того, он был старшим учителем русского и латинского языков в Благородном пансионе.

Вильгельм Карлович Кюхельбекер

«…Учитель русской словесности, соученик и один из друзей Александра Пушкина, Дельвига и Баратынского, поклонник Карамзина, обожатель Жуковского, благороднейшее, добрейшее, чистейшее существо», – отзывался о нем соученик Глинки, уже упомянутый нами Николай Андреевич Маркевич.

Вместе с Глинкой и Маркевичем в пансионе воспитывался младший брат Пушкина – Лев. И Александр Сергеевич, живший тогда совсем рядом, по другую сторону Калинкина моста, очень часто навещал в пансионе и брата, и своего лицейского друга. «Вечером, – вспоминал Маркевич, – я к нему [Кюхельбекеру] явился в бельведер. У него были А. Пушкин, Дельвиг, Баратынский и Пущин…» [165].

Кюхельбекер был удивительно деятельной натурой: он состоял секретарем в Обществе учреждения училищ по методе взаимного обучения, давал частные уроки и был деятельным членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу