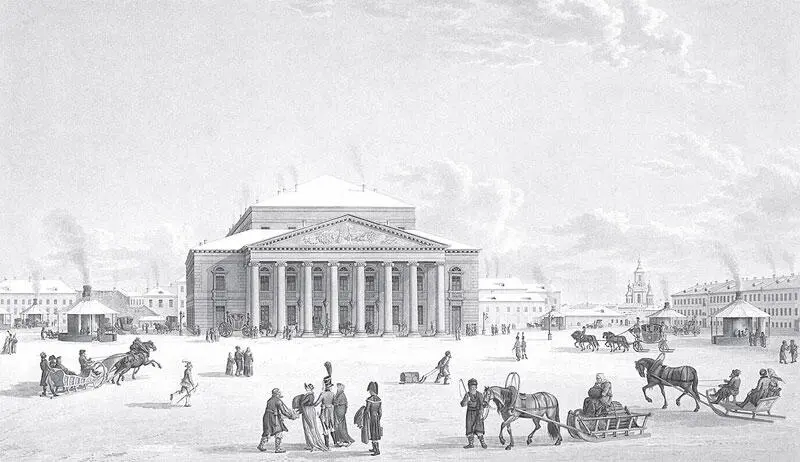

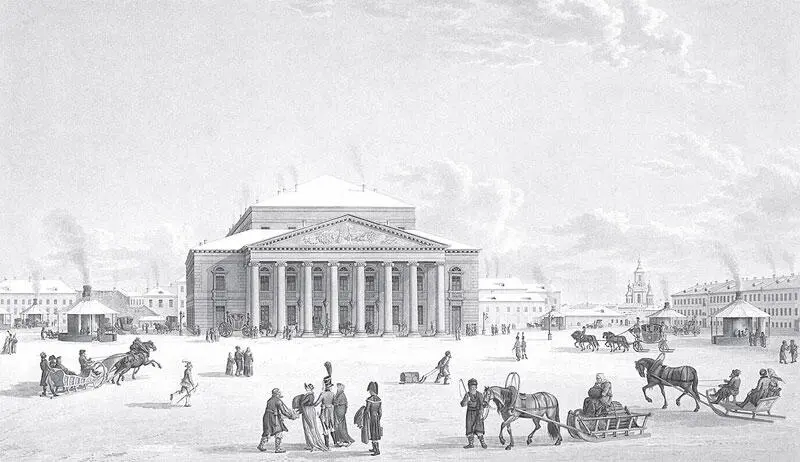

Репертуар Большого театра отличался разнообразием. Здесь ставились оперы, балеты, драматические спектакли. Трагедии В. А. Озерова, «Бригадир» и «Недоросль» Д. И. Фонвизина, «Урок дочкам» и «Модная лавка» И. А. Крылова, бесконечная вереница разнообразных пьес и комедий А. А. Шаховского, классические французские трагедии и трагедии Шекспира, комедии Гольдони, Мариво, Бомарше – таков богатый репертуар Большого театра.

Большой Каменный театр

Особое место в жизни русского театра занимали балеты, замечательным постановщиком которых был Карл-Людовик Дидло. В примечаниях к «Онегину» Пушкин писал: «Балеты г. Дидло исполнены живостью воображения и прелести необыкновенной».

После выхода из Лицея театром увлекались многие из его питомцев. Вот воспоминания М. Корфа: «…К тому же периоду относится возродившаяся во мне… страсть к театру. Не проходило недели, чтобы мы с братом Николаем не бывали в театре раза три или четыре, не пропуская особенно бенефисов, в которые давались новые пьесы. Оперы и балеты, составлявшие тогда, как и теперь, главный петербургский репертуар, были любимым нашим спектаклем; однако мы жаловали очень и немецкие трагедии… Но как ни мои, ни братнины средства не позволяли ходить так часто в кресла, ни даже в стулья, то мы забирались обыкновенно в какие-нибудь галереи или амфитеатры, и, – стыда ради, – чтобы нас не узнали (особенно брат, который в военном мундире не смел и думать показаться в таких местах) кутались в какие-нибудь фризовые или другие старые шинели батюшкины…» [135].

Пушкин не прятался в галереи, подобно Корфу. Он пропустил через себя и театральную драматургию, и «театральность», и игру актеров, и жизнь закулисную и зала с ее соперничеством, интригами, покровительством. И в двадцать лет считал себя вправе сказать свое слово в статье, вернее, наброске, «Мои замечания о русском театре». Впрочем, в «Онегине» это сказано гораздо лучше:

Волшебный край! там в стары годы,

Сатиры смелый властелин,

Блистал Фонвизин, друг свободы,

И переимчивый Княжнин;

Там Озеров невольны дани

Народных слез, рукоплесканий

С младой Семеновой делил;

Там наш Катенин воскресил

Корнеля гений величавый;

Там вывел колкий Шаховской

Своих комедий шумный рой,

Там и Дидло венчался славой;

Там, там, под сению кулис,

Младые дни мои неслись.

Озеров, Катенин, Шаховской.

«Евгений Онегин», гл. 1, стр. XVIII.

В лицейские годы Пушкин вместе с арзамасцами нападает на А. А. Шаховского, видя в нем «беседчика» и причину трагедии драматурга Озерова, который сошел с ума и скончался в 1816 году. Наряду с «арзамасской» буффонадой, в своем лицейском дневнике он отмечает: «Шаховской никогда не хотел учиться своему искусству и стал посредственный стихотворец… Что ж он такой? – Неглупый человек, который, замечая все смешное и замысловатое в обществах, пришед домой, все записывает и потом как ни попало вклеивает в свои комедии…» [136].

Шаховской был известный драматург, поэт, член «Беседы любителей русского слова» и Российской академии, режиссер, начальник репертуарной части петербургских Императорских театров. Он жил в это время на Средней Подьяческой, в доме статского советника Клеопина (нынешний № 12, здание не сохранилось) и занимал верхний этаж [137]. Здесь собирался весь цвет петербургских актеров и театралов. «Чердак» Шаховского привлек молодого Пушкина. Время арзамасских баталий прошло, и былые ссоры потеряли свою остроту. Сближению их содействовал П. А. Катенин, по свидетельству которого, Пушкин сожалел о некоторых нападках на Шаховского [138].

О частых посещениях Пушкиным знаменитого «чердака» сохранилось много свидетельств. В записках драматической актрисы А. Е. Асенковой о салоне Шаховского читаем: «Очень часто бывал Пушкин. По просьбе гостей он читал свои произведения; между прочим несколько глав Руслана и Людмилы, которые потом появились в печати совершенно в другом виде. Читал и другие отрывки и отдельные лирические пьесы, большею частью на память, почти всегда за ужином» [139].

Обычно в седьмом часу вечера он появлялся в Большом Каменном театре, а после спектакля вместе с другими театралами отправлялся на Среднюю Подьяческую, расположенную в пяти минутах ходьбы от театра.

Салон Шаховского Пушкин посещает всего одну зиму. Уже с осени 1819 года он отдаляется от кружка. Но в ноябре 1824 г. Шаховской, ценя великий талант к тому времени уже ссыльного поэта, поставил на петербургской сцене «Финна», переделанного им из «Руслана и Людмилы», а годом позднее – «Керим-Гирея» по «Бахчисарайскому фонтану». От поэмы Пушкина, правда, тут мало что осталось… К счастью, Шаховской бережно сохранил пушкинский монолог Заремы… «Известный монолог, обращенный к Марии, – писал Арапов, – Катерина Семенова произнесла с большой энергией, голосом, исполненным душевной горести, и последняя ее тирада привела в восторг весь театр» [140].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу