Чурлянис, будучи живописцем, одновременно был и хорошим музыкантом. И его вторая профессия ярко чувствовалась в его живописных вещах. Темы его картин часто также показывали его увлечение и интерес к астрономии. Он изображал огромные мировые пространства, где звезды водят хороводы, а на земле текут широкие реки, где безграничные пространства морей отражают грандиозное небо» [256].

«Жизнь его, – по видению Вячеслава Иванова, – запуталась в волокна хвоста какой-то апокалиптической кометы, его увлекшей и восхитившей от земли. Он неустанно пронзал эти волокна остриями своих пирамид, своих столпообразных утесов. Острия и пики терялись в облаках и вновь прорезали их. Так бежал этот дух от земли к Богу». Иванов считал, что творчество Чюрлёниса граничит с ясновидением. Это «хаос, где музыкальная стихия искала воплощения в текучие формы и красочные соответствия. Любопытнее и убедительнее, – продолжает Вячеслав Иванов, – этот духовидец тогда, когда он ставит себе задачу уже иррациональную для живописи: когда он непосредственно отдается своему дару двойного зрения» [257].

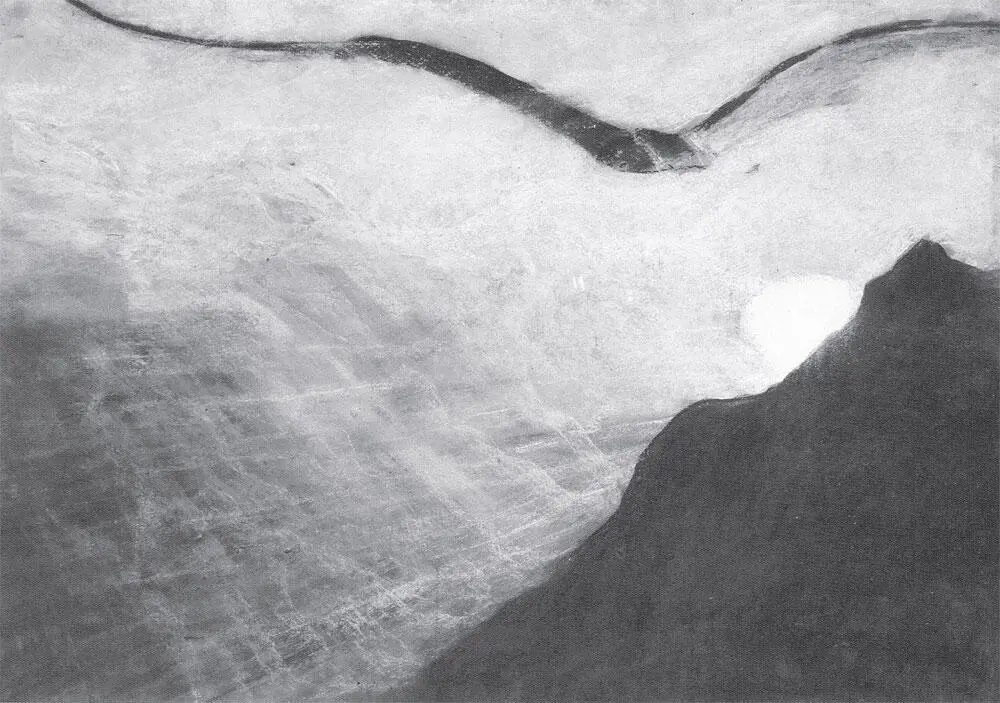

Есть одна хорошо известная картина Чюрлёниса, о которой напомнил в своей речи на похоронах Чюрлёниса Фердинанд Рущиц, один из его профессоров. «Из пробуждающегося света является птица, которая, широко взмахивая крыльями, облетает горные вершины и летит вдаль. Это – „Весть“. С такой вестью пришел Чюрлёнис. Он был вестником нового, молодого искусства, поставившим на нем собственное тавро. Своей стране и своим соотечественникам он возвестил Красоту пробуждающейся в них Весны. И оставил нас также весною» [258]…

М. Чюрлёнис. Весть

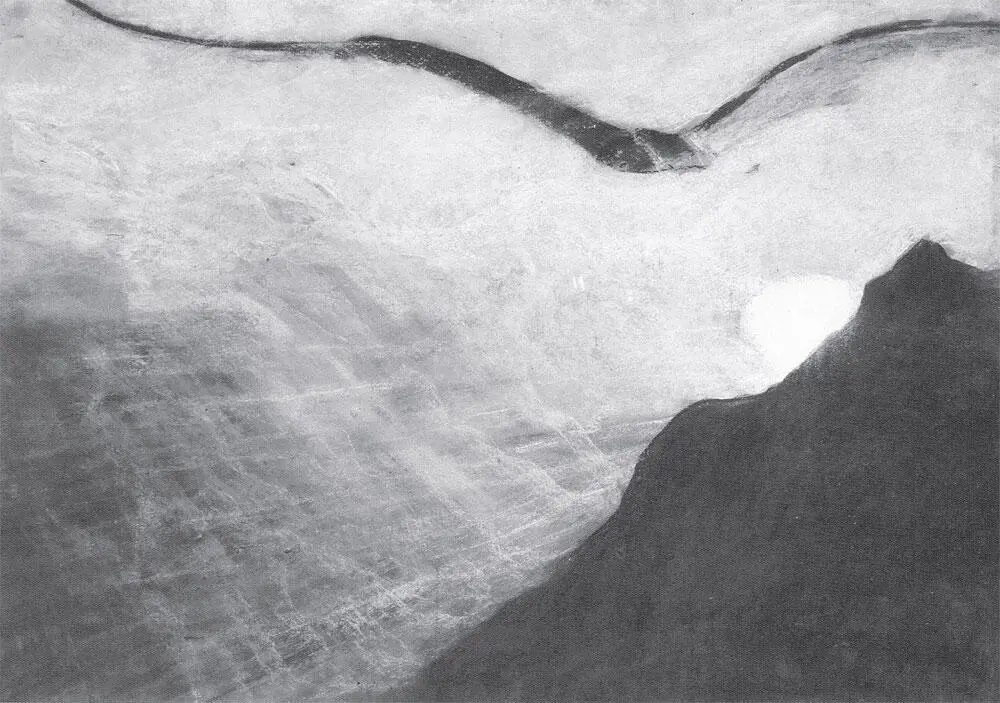

Есть еще одна картина Чюрлёниса с такой же птицей. Это – вторая картина из триптиха «Путешествие королевны». На вершине холма сидит большеголовое дитя. Ручонки его протянуты к пушистому шарику одуванчика. А над ним, над этой трогательностью первой встречи крохотного человеческого создания с природой, опустив большие крылья, зависла большая темная птица… Что это? Предчувствие? Предвидение собственной судьбы? Или предупреждение перед встречей с реалиями жизни?

30 июня 1908 года в восточной Сибири взорвался и исчез Тунгусский метеорит – космический пришелец, оставивший нам загадку своей сути…

М. Чюрлёнис. Путешествие королевны

А Чюрлёнис лето 1908 года проводит в Друскининкае, в Паланге. Он работает над музыкальной «Фугой d-moll», и другой «Фугой», выполненной темперой. «А я опять рисую, – писал он невесте, Софии (Зосе) Кимантайте, 22 июня 1908 года. – И не могу оторваться – так хочется мне рисовать… Кончил „Сонату“, написал „Фугу“, а сейчас рисую новую „Сонату“…» [259].

Фортепьянную «Фугу d-moll» и живописную, темперой, он заканчивает осенью 1908 года, уже в Петербурге.

Фуга, как говорит литература о музыке, – многоголосое полифоническое произведение, когда мелодия, исполняемая одним голосом, повторяется («имитируется») другим вслед за первым…

В нижнем ярусе картины Чюрлёниса, наиболее темном, ночная природа выглядит скованной мертвым сном. Большая зеленая ель выписана объемно и детально. На тонких стеблях, напоминая звезды, мерцают желтые огоньки цветов. Там, за елью, силуэтом – то ли лес, то ли старинный город…

В следующем ярусе мелодия елей повторяется и усложняется. Это уже не просто ели, а очертания, напоминающие склонившиеся фигуры людей, сидящих на высоких пьедесталах. «Это, – пишет автор монографии о Чюрлёнисе Марк Эткинд, – скованные мертвым сном на своих тронах короли литовского фольклора, олицетворяющие ночь и ночной холод» [260].

Развитие темы завершается в верхнем ярусе, проникнутом ясностью и спокойствием… Впечатлению тишины и покоя особенно способствует отражение в неподвижной глади воды. Но, как принято в фуге, отражение оказывается далеко не зеркальным. Здесь Чюрлёнисом применен композиторский прием построения фуги.

Он и прежде стремился слить музыку и живопись в цельном художественном образе. Теперь он использовал в процессе работы над картиной свой композиторский опыт, привычные методы строения музыкальной формы. В его творческом мышлении композиционные законы музыки и живописи слились…

Осенью 1908 года он собирается ехать в Петербург, гонимый необходимостью как-нибудь устроиться, обеспечить семью – если есть невеста, то, значит, будет жена, семья… Когда-то он писал другу, Евгению Моравскому: «Окончу здесь лавочку, поеду в Петербург. Потом получу какое-нибудь место. Буду получать жалование, приобрету себе приличную одежду, квартиру, соответственно сытый обед… Как все это смешно, глупо и даже противно… Может быть, не это называется жизнью?» [261].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу