…И по смерти нашей память наша не оскудеет в тех странах, и слава наша вечна будет.

Строгановская летопись

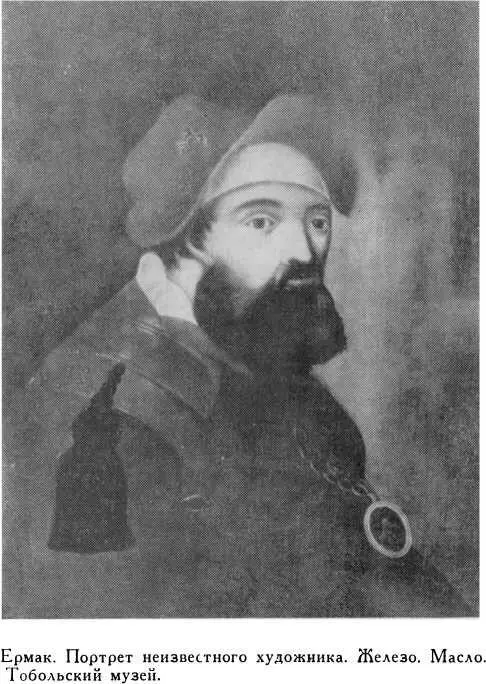

АТАМАН ВОЛЖСКОЙ ВОЛЬНИЦЫ

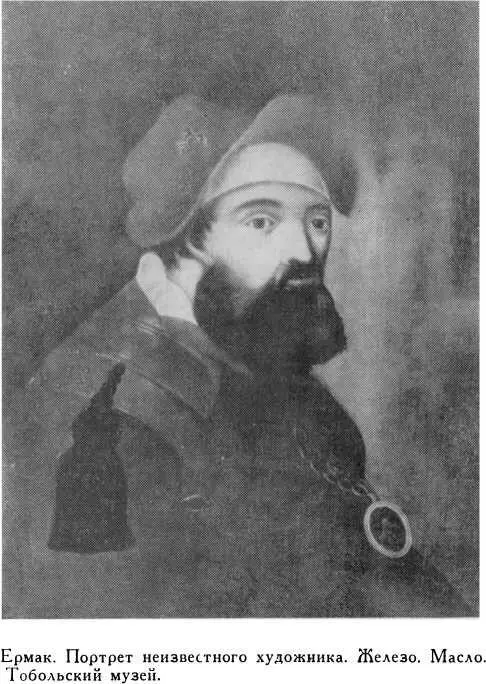

О Ермаке написаны сотни книг, брошюр и статей, авторами которых являются профессиональные историки, писатели, драматурги, поэты. О личности народного героя, его знаменитом походе в Сибирь идет дискуссия, которая началась еще в XVII веке и не закончилась поныне. Но наши знания о Ермаке остаются до сих пор неполными и противоречивыми. «Истории принадлежат только последние пять или шесть лет его жизни… Предшествовавшие тому обстоятельства его жизни, равно как и его происхождение, столь же неизвестны, как неведома его могила» [1] И. Шульгин. Происхождение казачества на южном рубеже Руси, появление Ермака и завоевание им царства Сибирского. «Труды Императорской Российской академии», ч. 5. СПб, 1842, стр. 238.

.

Причина заключается в том, что наука не располагает необходимыми документальными материалами. Основным источником наших знаний о жизни и деятельности Ермака являются исторические повести XVII–XVIII веков, именуемые Сибирскими летописями. Важнейшие из них — «О Сибирской стране, како соизволением божиим взята бысть от русского полка, собранного и водимого атаманом Ермаком Тимофеевичем и своею храброю и предоброю дружиною и со единомысленною» (Есиповская летопись) дьяка Сибирской архиепископии Саввы Есипова, «Повесть о взятии Сибирской земли» (Строгановская летопись) неизвестного автора первой половины XVII века, «Летопись Сибирская, краткая Кунгурская», дошедшая до нас в виде вставок в Ремезовскую летопись, «Описание новые земли Сибирского государства» [2] По мнению А. И. Андреева, автором «Описания новые земли Сибирского государства» был подьячий Посольского приказа Никифор Венюков. (См.: А. И. Андреев. Очерки по источниковедению Сибири, вып. 1, XVII век. М. — Л., 1960, стр. 69.)

, «История Сибирская» (Ремезовская летопись) тобольского сына боярского С. У. Ремезова и «Новая Сибирская история» тобольского ямщика И. Л. Черепанова. Написанные главным образом по рассказам (письменным и устным) очевидцев и участников походов Ермака много лет спустя после событий исторические повести, естественно, не могут дать абсолютно точных сведений и сами нуждаются в проверке историческими документами. В источниках такого рода неизбежны смещения событий во времени, искажения имен, расхождения в описании подробностей и оценке одних и тех же явлений и фактов. Малозначащие для исследования крупных исторических проблем недостатки эти становятся весьма существенными, когда речь идет о написании биографии исторического деятеля.

Летописи, несколько царских грамот и недавно найденный Синодик Ермаковым казакам — вот весь круг источников, из которых мы черпаем сведения о Ермаке. Они не содержат бесспорно достоверных известий ни о происхождении, ни о жизни нашего героя до появления его на реке Чусовой.

До сих пор остается неизвестным подлинное имя Ермака. Большинство летописей называют его волжским казаком Ермаком Тимофеевым сыном Поволским. Некоторые из них считают Ермака донским казаком. В Черепановской летописи он назван Василием, выходцем откуда-то с Нижней Чусовой. Официальный документ — царская грамота Строгановым 16 ноября 1582 года — именует его волжским атаманом Ермаком.

Разноголосица источников перешла в историческую литературу. Историки дали Ермаку 7 имен: Ермак, Ермолай, Герман, Ермил, Василий, Тимофей и Еремей. Для одних он волжский, для других донской казак. Историк войска Донского В. Броневский без ссылок на документы писал о Ермаке как уроженце донской станицы Качалинской. В списке атаманов, приложенном к «Краткой летописи Донского казачьего войска», опубликованной в «Донском календаре» за 1876 год, Ермак Тимофеевич упоминается среди атаманов за 1579–1584 годы, но опять-таки без всяких документальных свидетельств.

В книжке «Жизнь и военные деяния Ермака, завоевателя Сибири, выбранные из российских и иностранных писателей», вышедшей в начале прошлого века в Москве, версия о происхождении Ермака из донских казаков обросла подробностями романтического свойства.

Читать дальше