Открытие вырожденности кода было лишь молекулярным подтверждением возможности существования нейтральных мутаций. Выше мы отмечали, что о нейтральности признаков и ее эволюционном значении писал еще С. С. Четвериков [607] Четвериков С .С. // Ж. экспер. биол., 1926, сер. А, т. 2, №3; Он же // Бюл. Моск. об-ва испыт. природы, сер. биол., 1965, т. 70, №4, с. 23.

, работы которого, по-видимому, остались не известными М. Кимуре. В самом деле, мы хорошо знаем, что один и тот же аллель в разных условиях среды может иметь то положительную, то отрицательную селективную ценность. Но если это так, то существуют промежуточные состояния, когда селективная ценность мутаций оказывается нейтральной, т. е. состояния, в которых кривая селективной ценности проходит через нулевую точку. Это было ясно многим популяционистам еще на рубеже 1920—1930 годов; на существовании нейтральных мутаций в значительной степени основана теория генетического дрейфа.

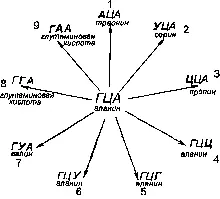

Рис. 258. Возможный спектр мутаций кодона ГЦА, кодирующего синтез аминокислоты аланина. Благодаря вырожденности кода часть нуклеотидных замещений не приводит к информационно значимым итогам. В результате нейтральности мутации 4-6 оказываются фенотипически не выраженными.

Из Н. Н. Воронцова (1980).

Сейчас понятно, что на молекулярном уровне ≈2/3 замещений нуклеотидных пар вызывают соответствующий фенотипический эффект в виде изменения полипептидной цепи, а ≈1/3 замещений не контролируется отбором. В эволюции, таким образом, взаимно сочетаются как процессы отбора, так и стохастические процессы дрейфа нейтральных мутаций. Ясно, что нельзя считать «недарвиновскую эволюцию» чем-то антидарвинистическим, а существование нейтрализма [608] Yamasaki Т., Maruyama Т. Evidence that enzyme polymorphisms are selectively neutral // Nature (New Biol.), vol. 245, p. 140-141.

не исключает роли дарвиновского отбора в эволюции. Таким образом, «недарвиновская эволюция» за счет стохастических процессов и дарвиновский отбор есть непротиворечивые и взаимодополняющие друг друга концепции.

Молекулярная дивергенция: эволюция по структурным и регуляторным генам

К. Маркерт в 1959 г. открыл существование биохимического полиморфизма белков [609] Markart C. L., Moller F. Multiple forms of enzymes: tissue, ontogenetic, and species specific patterns // Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 1959, №45, p. 753-763.

: один и тот же фермент или неферментный белок может бьггь представлен в виде разных вариантов, отличающихся друг от друга по ограниченному числу аминокислотных замещений. Такие варианты по аналогии с изотопами получили название изозимов (или аллозимов, поскольку они наследуются как аллели одного гена) для ферментов или аллоформ для неферментных белков. За счет изменения изоэлектрической точки молекулы белка не менее 1/3 таких аминокислотных замещений могут быть обнаружены методом электрофореза, который был внедрен в эволюционную и популяционную генетику X. Харрисом [610] Harris Н. Enzyme polymorphism in man // Proc. Roy. Soc. London B, 1966, vol. 164, p. 298-310.

и Р. Левонтиным [611] Lewontin R. C., Hubby J. L. A molecular approach to the study of genic heterozygosity in natural populations. 2. Amount of variation and degree of heterozygosity in natural populations of Drosophila pseudoobscura // Genetics (USA), 1966, vol. 54, p. 595.

в 1966 г. Электрофоретический анализ белкового полиморфизма стал важнейшим методом анализа генетической изменчивости и степени генетической дивергенции. У нас он успешно использовался В. С. Кирпичниковым, Ю. П. Алтуховым и их учениками [612] Кирпичников B. C. Генетика и селекция рыб. Л.: Наука, 1987, 520 с; Алтухов Ю. П. Популяционная генетика рыб. М.: Пищевая промышленность, 1974, 245 с.; Он же. Генетические процессы в популяциях. М.: Наука, 1989, 328 с.

.

Методы подсчета доли полиморфных локусов и гетерозиготности каждой особи приведены в работе Фр. Айалы [613] Ayala F. J. Genetics differentiation during the speciation process // Evol. Biol., 1975, vol. 8, p. 1-78.

. Там же показано, что процент гетерозиготных локусов на особь у растений в среднем выше, чем у животных, а у беспозвоночных в среднем выше, чем у позвоночных. Вместе с тем нельзя сказать, что темпы эволюции растений выше, чем животных, скорее наоборот, то же касается сравнения темпов эволюции беспозвоночных и позвоночных. Очевидно, что существование генетического полиморфизма прямо не связано с темпами эволюции.

Сопоставление данных из разных литературных источников по оценке доли идентичных локусов у таксонов разного ранга в таких группах, как беспозвоночные и позвоночные, приводит к удивительным результатам. В табл. 5 приведены коэффициенты, характеризующие генетические дистанции (доли различающихся локусов в геноме) между сравниваемыми популяциями и таксонами, причем хорошо видно нарастание генетических дистанций по мере повышения таксономического ранга группы, т. е. по мере дивергенции. Сопоставление этих данных говорйт о существовании принципиальных различий в темпах изменения структурных генов между дрозофилами — единственной достаточно полно изученной группой беспозвоночных — и позвоночными. Нетрудно видеть, что уровень различий по доле структурных генов между разными видами дрозофил выше, чем между разными родами рыб, и сопоставим с разными родами саламандр. Уровень генетического сходства разных родов сусликов больше, чем между видами-двойниками дрозофил. Подроды хомячков рода Peromyscus соответствуют по степени генетической дивергенции уровню видов-двойников у дрозофил.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу