При дивергенции видов по частным признакам путем точковых мутаций общность генного состава разных видов, родов, семейств и даже отрядов может сохраняться достаточно долго. Завоевание новой адаптивной зоны обычно сопряжено с приобретением принципиально новых признаков, неким «подъемом организации», связанным с коренной перестройкой генома и, соответственно, всей биохимии, физиологии и морфологии организмов. В этом случае в гомологичных участках геномов разных видов могут происходить гомологичные мутации, которые легко подхватываются сходно направленным естественным отбором; в результате переход в другую адаптивную зону (например, завоевание суши амфибиями, окончательный отрыв от водной среды у рептилий или приобретение теплокровности, четырехкамерного сердца, новой структуры черепа у предков млекопитающих) может затрагивать одновременно не один, а многие виды, принадлежащие даже к разным семействам и отрядам исходного класса [576] Воронцов Н. Н, О гомологической изменчивости // Проблемы кибернетики. Т. 16. М., 1966, с. 221-229; Воронцов Н. Н. Эволюция пищеварительной системы грызунов. Новосибирск: Наука, 1967, 240 с.

.

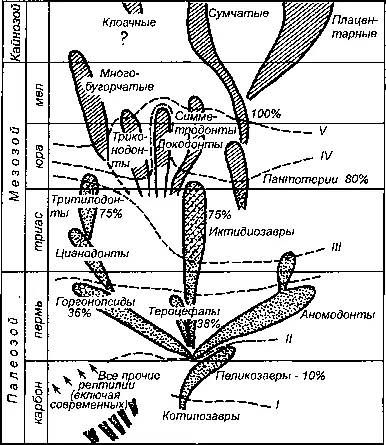

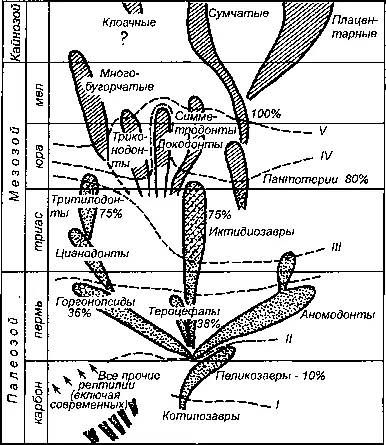

Рис. 253. Параллельное возникновение признаков млекопитающих в разных группах зверообразных рептилий и у мезозойских млекопитающих. Проценты показывают долю характерных для млекопитающих признаков в разных ископаемых группах рептилий. Римскими цифрами обозначены эволюционные уровни продвижения (грады) от рептилий до млекопитающих. Ясно, что млекопитающие относительно просто очерчиваются как уровень (града), но не могут быть очерчены как ветвь (клада). Филогения по Симпсону, процент сходства по Кун-Шнидеру.

Из Н. И. Воронцова (1980).

Многочисленные примеры парафилии на ботаническом материале приводит Н. Н. Цвелев. По мнению этого компетентного специалиста, как современные голосеменные, так и покрытосеменные возникли парафилетически [577] Цвелев Н. Н. О происхождении и основных направлениях эволюции злаков (Роасеае) // Проблемы эволюции, т. 4. Новосибирск: Наука, 1975, с. 107-117; Он же. О значении дивергенции и конвергенции в эволюции организмов // Вопросы развития эволюционной теории в XX веке. Л.: Наука, 1979, с. 23-31.

.

В случае подобного парафилетического происхождения таксонов высокого ранга в результате параллельного преобразования геномов разных видов мы не можем отрицать того, что в основе парафилии все же лежит дивергенция, ибо сама возможность гомологичного мутирования и параллельного развития вызвана в конечном счете общностью их происхождения.

Роль вирусной трансдукции в макроэволюции. Проблема горизонтального переноса

Еще в 1957 г. К. Уодингтон оценил эволюционное значение открытия трансдукции (переноса) бактериальных генов от одного вида бактерий к другому через инфицирование бактериофагом и уже тогда предположил возможность существования подобного механизма переноса генетической информации не только у прокариот, к которым относятся бактерии, но и у эукариот. Следует признать, что эволюционисты до недавнего времени предпочитали не знать или не пытались оценить революционизирующее значение этих фактов для эволюционной теории. Как справедливо отметил С. В. Мейен в выступлении в дискуссии по докладу автора в Геологическом институте АН СССР, для теории не важно, имеем ли мы дело с редким или частым явлением, для теории важно, существует ли вообще данное явление или нет.

Те самые методы преобразования генома эукариот, которые ныне применяются в опытах по генной инженерии, могли быть использованы и природой в течение 3,5 млрд. лет органической эволюции. Вопрос о том, сколь часто могла сохраниться клетка организма, в которую с помощью вирусной трансдукции был внесен участок генома другого вида, рода или отряда, — вопрос количественный, а не качественный. Сколь бы редко не происходил этот процесс, для нас важно, что он принципиально мог происходить, что новый геном мог синтезироваться не только путем симбиогенеза, но и путем трансдукции.

Наиболее увлекательный пример горизонтального переноса между представителями разных подимперий органического мира — прокариотами и эукариотами — был открыт в 1981 г. Дж. Мартином и И. Фридовичем. Есть семейство сребробрюшковых рыб (Leiogna thidae ) со светящимся брюшком. Его свечение обеспечивает симбиотическая биолюминесцирующая бактерия Photobacter leiognathi. Этот вид наряду с типичным для прокариот ферментом-металлопротеидом — Fe-супероксидисмутазой — имеет, как и рыбы, типичный для эукариот металлопротеид — Cu-Zn-супероксидисмутазу. Сравнение аминокислотного состава этого белка у данного вида фотобактерий и у сребробрюшковых рыб показало их сходство друг с другом, но не с другими металлопротеидами прокариот. Естественно предположение о горизонтальном переносе данного гена от рыб к симбиотическим бактериям!

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу