В это время господствует старовавилонский язык, ставший затем классическим. Клинопись времен Хаммурапи все еще приятна в эстетическом отношении и напоминает скорее староаккадскую, чем позднейшую средне– и новоассирийскую. В первой половине 2 тыс. развивается образование в Э-Дубе. Составляются шумеро-аккадские словари-справочники (общие и терминологические), которые выучивались писцами наизусть. В школах учились не только мальчики, но и девочки, становившиеся в дальнейшем жрицами. Переписывались учебные тексты – пословицы, диалоги, поэмы и другие литературные произведения, входившие в Ниппурский канон. Произведения на аккадском языке поначалу в канон не входили. После разрушения и закрытия Э-Дубы в середине 2 тыс. занятия науками и грамотность стали наследственной прерогативой отдельных семей, шумерские тексты больше не пользовались такой популярностью как раньше, а новые произведения писались по-аккадски. В Э-Дубе преподавалась и математика на аккадском языке, посвященная прежде всего практическим нуждам. Решались планиметрические и стереометрические задачи, шестидесятеричная система счета позволяла составлять различные вычислительные таблицы, в том числе квадратов, кубов и корней. Календарь в Вавилоне был лунно-солнечным, уже при Хаммурапи проводилась вставка дополнительного, 13 месяца. Большую часть канона составляли предзнаменования, молитвы и заклинания, сохранилось большое количество старовавилонских омина – предсказаний, часто делавшихся по внутренностям животных. Медициной занимались жрецы – знахари (ашипу) и врачеватели (асу).

Появляется и литература на аккадском языке. Первая версия «Эпоса о Гильгамеше», называемая старовавилонской, восходит еще ко времени династий Иссина или Ларсы, а возможно, даже ко времени Саргона Аккадского. В отличие от шумеров, аккадцы создают целый эпос, со сложным сюжетом и даже философскими размышлениями о смерти и бессмертии. Эпос несет на себе следы литературной обработки и тщательной композиции. К началу 2 тыс. до н. э.относится и фрагмент эпоса о кишском герое Этане, поднявшемся на небо на орле. К XVII в. до н. э. относится и первая версия «Эпоса об Атра-Хасисе», в котором приводится рассказ о войне богов и потопе. Продолжается написание гимнов богам, на основе шумерской версии создается аккадский вариант «Хождения Иштар в преисподнюю». Ко времени царствования Хаммурапи относятся любовная и воинская песни. Сохраняются и гимны царям, однако уже к концу Старовавилонского периода они выходят из употребления.

В дворцовой архитектуре почти не наблюдается прогресса по сравнению с шумерской эпохой, сохранилась монументальная статуя богини Иштар из Мари, близкая по стилю к скульптурам Гудеа. Сохранились различные терракотовые фигурки, несколько каменных и бронзовых скульптурных голов, сделанных в староаккадских традициях. Со временем рельефы становятся все более стандартными и грубыми. Сохранились настенные росписи из Мари, изображающие богов и богинь. По-прежнему много цилиндров – печатей, излюбленным материалом для которых становится черный гематит. Во времена Ларсы и Вавилона тематика печатей становится более разнообразной, а сами печати – индивидуальнее.

В целом правление Хаммурапи и его преемников было хорошей эпохой для аккадской цивилизации, о чем свидетельствуют и достижения в науке и искусстве, и кодекс законов. Во времена Хаммурапи Вавилонское государство было на вершине политического влияния. Однако подобная ситуация не могла продолжаться долго, тем более что действия самого Хаммурапи были направлены на создание фактически тоталитарного государства, в котором подавлялась частная инициатива, а подобное государство, как показывает история, довольно было приходит в упадок после смерти своего основателя, т. к. рассчитано им прежде всего на самого себя (сравни СССР времен Сталина и его преемников). Внутриполитические события и вторжение касситов ускорили гибель Старовавилонского государства, что привело к закрытию школ и упадку культуры. Север (Ашшур) оставался периферией цивилизации, граничащей с различными «варварскими» племенами и государствами.

§ 33. Элам в Старовавилонский период

Ко концу XXI в. до н. э. Элам снова был объединен. При Шу-Суэне Кирнамме основывает династию из города Симашки, в которую входили 12 царей, в том числе Энпи-Луххан, Хутрантемт (около 2000 г. до н. э.), Киндатту, Индатту-Иншушинак, Танрухуратер, Индатту Второй, Индатту-Напир, Индатту-Темпт (около 1930 г. до н. э.). Ур разрушил, скорее всего, Хутрантемт. От царей династии Симашки сохранились надписи на аккадском и шумерском языках. Дошла, в частности, аккадская надпись Индатту-Иншушинака Первого. Аккадские письменные источники из Суз датируются и более поздним временем – вплоть до XVII в., однако аккадизации подверглась лишь образованная прослойка городского населения. В Сузах существовала и Э-Дуба по образцу школ Двуречья, сохранились памятники аккадоязычной школьной словесности. В аккадские тексты часто вставляются эламские слова. Возможно, что династия Симашки была разгромлена царем Ларсы Гунгунумом (1932–1906 гг. до н. э.), некоторое время правившим Эламом и Сузами.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

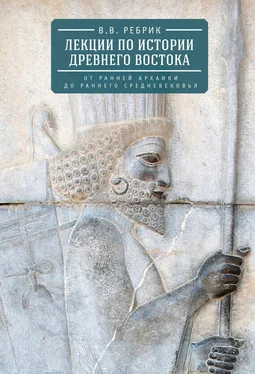

Купить книгу