К середине XVI столетия в Японии образовалось несколько центров или полюсов силы, представленных наиболее могущественными новыми феодальными владетелями. На востоке и северо-востоке страны это были Такэда Сингэн, Уэсуги Кэнсин, а также сильный феодальный магнат Го-Ходзё, [42] Это был новый владетельный князь, не имевший ничего общего с известным кланом Ходзё, представители которого, занимая в сёгунате Камакура посты регентов (сиккэнов), фактически правили страной. Приставка «после» (го) к фамилии нового даймё Ходзё должна была подчеркивать это различие между двумя феодальными домами.

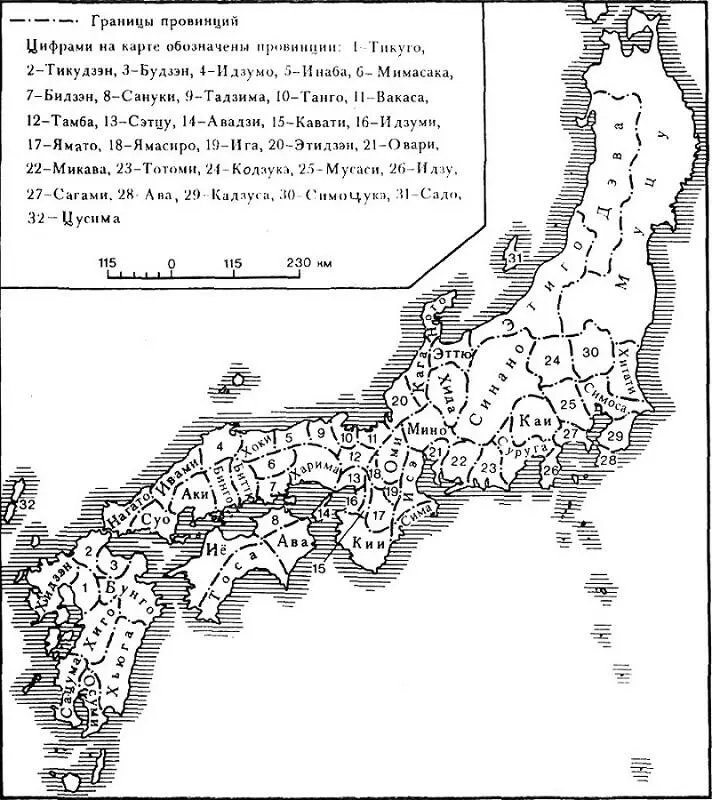

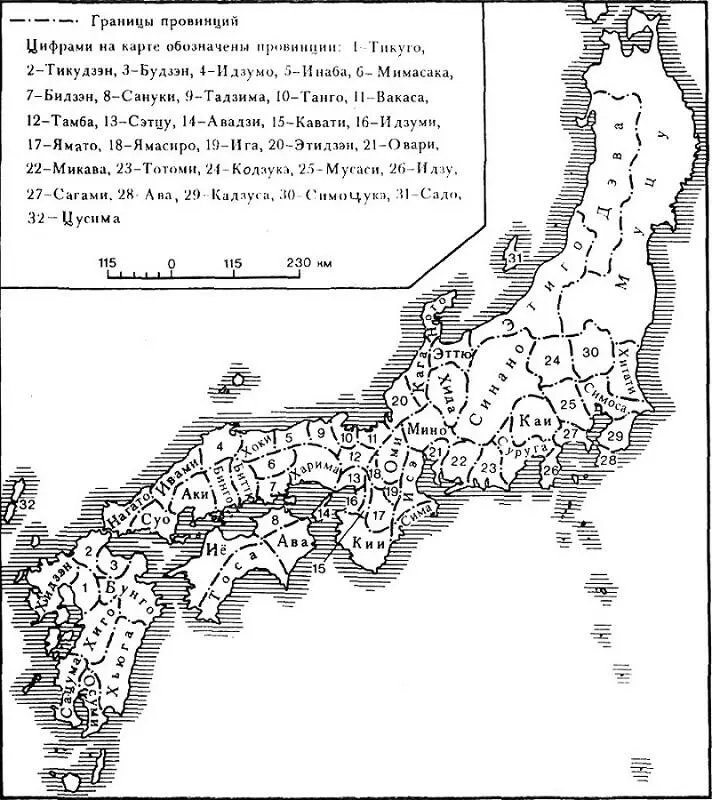

владения которого составляли семь провинций: Сагами, Мусаси, Ава, Кадзуса, Симоса, Хитати, Симоцукэ. На западе и юго-западе страны наряду с новым даймё Мори Мотонари влиятельную силу представлял Тёсокабэ Мототика, владевший большей частью острова Сикоку. На острове Кюсю значительно укрепили свои позиции Симадзу и Отомо.

Карта 1. Япония в XVI в.

Каждый из новых даймё мечтал овладеть столицей и подчинить себе всю страну. Но далеко не каждый мог реально рассчитывать на успех. Необходимо было обладать большой военной мощью, чтобы, победив своих ближайших соседей, преодолеть сопротивление тех, чьи владения лежали на длинном пути к столице. Чем ближе владения новых даймё примыкали к столице, тем меньше усилий надо было затрачивать им на борьбу с теми, кто мог преградить им путь к власти, тем больше было шансов на успех. Автор «Неофициальной истории Японии», описывая события, которые разворачивались в этой стране в годы Тэнсё (1573–1592), когда каждый влиятельный князь грезил том, чтобы добраться с войсками до столицы и установить свою верховную власть, выделяет четырех самых крупных в то время феодалов, которые, до его мнению, были ближе всех к цели. Это феодальные дома Го-Ходзё, Такэда, Уэсуги и Мори. «Мори из провинции Аки, — повествует автор, — владел огромной территорией, включавшей области Санъёдо и Санъиндо с 13 провинциями. Вторым по могуществу был Ходзё из провинции Идзу, обладавший 8 провинциями в районе Канто. Такэда из провинции Каи владел провинциями Синано, Хида, Суруга и Кодзукэ. Феодалу Уэсуги из провинции Этиго принадлежали провинции Эттю, Ното и Кага. Все они враждовали между собой. Занимаясь сельским хозяйством, они постоянно участвовали в боевых сражениях, и каждый имел войско в несколько тысяч человек.

Для того чтобы достичь столицы — Киото — и таким образом установить свою верховную власть над всей страной, Ходзё должен был пройти с войсками через владения Такэда и Уэсуги. Но это не могло остаться незамеченным. В свою очередь, оба эти дома враждовали между собой и постоянно вели войну, пока Такэда не установил полного контроля над провинцией Синано.

Мори обладал огромными владениями, но, поскольку они были расположены очень далеко и ему предстояло преодолеть слишком большое расстояние, он не мог добраться до столицы» [43] Нихон гайси (Неофициальная история Японии). Токио, 1910, с. 735.

.

Думается, что из всех перечисленных феодальных князей Такэда Сингэн имел, пожалуй, наибольшие шансы распространить свою власть и влияние на всю страну. Если бы не его внезапная смерть, неизвестно, как сложилась бы борьба за объединение страны и какие очертания приняли бы многие важные события той эпохи японской истории.

Несмотря на большие возможности, которые открывались перед честолюбивыми замыслами членов феодального дома Такэда, главные события развертывались все же в центральных провинциях. Борьба между феодалами средней руки должна была не только выявить самого сильного среди новых даймё, но и решить вопрос о власти в стране в целом.

Чем объяснить, что новые даймё свои притязания на верховную власть непременно связывали с походом на столицу и ее захватом, несмотря на то что овладение столицей далеко до всегда гарантировало, что они будут избавлены от подстерегавших их на каждом шагу неожиданностей и опасностей, даже там и тогда, когда, казалось, вся полнота власти сосредоточена в их руках?

Дело в том, что в данном случае речь шла не просто об овладении столицей, служившей политическим, экономическим и культурным центром страны, ее главным нервом. Речь шла о городе Киото, древнем религиозном центре, месте пребывания императора. Императорский трон в глазах простого народа олицетворял собой символ верховной власти — не только светской, но и религиозной. Поэтому феодальный князь, как бы могуч и силен он ни был, овладев столицей, получал наконец возможность как бы соприкоснуться с императорским троном, самому «освятиться», представить себя избранником бога и судьбы.

Читать дальше