Под влиянием кейнсианства экономисты доказали пользу проведения макроэкономической политики для долгосрочного роста, избегая инфляции и рецессий. Однако в 1970-е годы в США произошел структурный кризис, выразившийся в стагфляции, при которой высокая безработица соседствовала с высокой инфляцией. Господство кейнсианства было прервано появлением монетаризма, согласно которому количество денег в обращении является определяющим фактором развития экономики (хотя монетаризм использовал концепцию денежного регулирования, разработанную Кейнсом, включая идею Кейнса о создании Международного валютного фонда).

С. Кузнец в 1934 г. вводит в оборот понятие «национальных счетов», за которым стали развиваться представления о ВВП - валовом внутренним продукте, ставшие далеко не только научным наблюдением, но и политическим индикатором и зачастую даже целью экономической политики. Заметим, что сегодня многие исследователи оспаривают значимость такого показателя, как ВВП, самым известным примером является работа Комиссии по основным показателям экономической деятельности и социального прогресса (так называемая комиссии Дж. Стиглица, А. Сена и Ж.-П. Фитусси), отчет которой уже переведен на русский язык - «Неверно оценивая нашу жизнь. Почему ВВП не имеет смысла?».

Макроэкономический подход опирается на экономическую теорию или, вернее, даже - экономические теории, исследующие проблему выбора в условиях ограниченности ресурсов для максимального удовлетворения потребностей людей. Современная экономическая теория распадается на многочисленные направления, сформировавшиеся в XX в. Поскольку задачей экономических теорий является наиболее целостное объяснение происходящих в экономической жизни реальных событий, для этого разрабатываются хитроумные (в последние годы сильно математизированные) модели действительности.

Экономика настолько изменилась во второй половине XX в., прежде всего от того, что она быстро и успешно восприняла математический аппарат для нужд моделирования сложных экономических процессов. Сформировалась научная дисциплина - эконометрика, опирающаяся на измерение и математическое моделирование экономических процессов. Р. Фриш (1895-1973), основатель журнала «Эконометрика», и Я. Тинберген (1903-1994) стали первыми лауреатами Нобелевской премии по экономике в 1969 г. «за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов». Обобщающим трудом, описавшим многообразие математических подходов к решению экономических проблем, стала фундаментальная книга «Основы экономического анализа» П. Самуэльсона (1915-2009), за которую он в 1947 г. был удостоен престижной награды Американской экономической ассоциации, а в 1970 г. стал первым американцем - лауреатом Нобелевской премии по экономике. Самуэльсон внес вклад в динамическую экономическую теорию своими исследованиями поведения экономики вне состояния равновесия и ее цикличности. Кроме того, он написал самый известный учебник по экономической теории - «Экономикс», выдержавший уже девятнадцать изданий, и сделавший экономические знания популярными во всем мире.

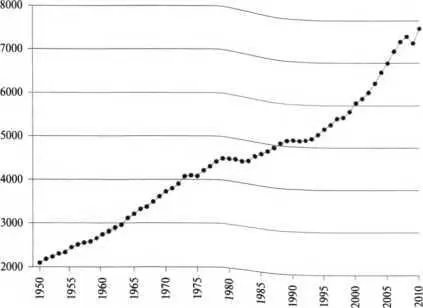

Если обратиться к динамике роста подушевого ВВП, то можно увидеть, что даже глубокие экономические кризисы не сказывались существенно на общей тенденции к росту (см. график 5). Однако вывод, что экономический рост мира решает проблему бедности, можно назвать поспешным, хотя и популярным сегодня (см. уже упомянутую работу Г. Кларка «Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира»). При этом макроподход, конечно, сталкивается с весьма существенной для любой экономической системы проблемой распределения. Распределение оказывается неравномерным и часто наследуемым, что создает разную степень успешности в экономической перспективе нс только для экономически развитых стран, но и для богатейших семей в этих странах в сравнении с остальными.

Мысль о том, что современный экономический рост в XX в. необходимо рассматривать как рост, превышающий темпы демографического прироста, потому что численность населения устойчиво растет, и, следовательно, эф-

График 5

Динамика роста мирового ВВП на душу населец Яя

1950-2010 годах, в долл. 1990 года*

|

| * МаскНвоп Рго|сс( БагаЪахе. 1 1к 1 :11П|я/М\у\у.§§ёс.пе1/тас1ё1501Ута<���з сц 50пр Г(^ е^ |

фскт от увеличения населения должен сказываться и на производительности экономики, была высказана американским исследователем С.Кузнсцом. Исследовав статистические показатели экономической динамики 14 государств Европы, США и Японии за 60-летний период, Кузнец сформулировал исторически обоснованную теорию экономического роста. Анализируя распределение доходов населения, он предположил, что в странах, стоящих на ранних ступенях экономического развития, неравенство доходов поначалу возрастает, а затем по мере роста экономики имеет тенденцию снижаться. Это допущение позже легло в основу гипотезы перевернутой С-образ-ной кривой, названной «кривой Кузнеца». Т. Пикстти в книге «Капитал в XXI веке» (2013) на основе статистических данных выступил с критикой такой гипотезы, предположив, что сокращение неравенства, вероятно, носило временный характер и причиной тому было снижение эффективности финансовых инструментов в годы мировых войн.

Читать дальше

![Неизвестный Автор Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1] обложка книги](/books/405124/neizvestnyj-avtor-mir-v-xx-veke-epoha-globalnyh-cover.webp)