Помимо стадиальности в объяснении экономического роста крайне важную роль играет причинность. Сегодня принято выделять два главных подхода к объяснению экономического роста: теория экзогенного роста (Р. Солоу) и теория эндогенного роста (П. Ромер). Существенная разница состоит в том, где искать причины экономического роста (и, в особенности, тех различий, которые наблюдаются в разных странах) - за пределами самой экономической системы или, напротив, внутри нее. В контексте таких размышлений исторический опыт и его понимание приобретают очень важное значение, потому что история становится интересным и полезным экзогенным фактором, который на протяжении долгих лет воздействует на экономическую систему, формируя основания для столь значительных различий, которые нам хорошо известны в современном мире.

Концепция экономического роста вызывала немало критики, прежде всего по той причине, что учитывала производственные макропоказатели. Способом учесть изменение самого человека в новых экономических условиях нового времени стала теория экономического развития, а с ней и измерение индекса человеческого развития (первоначально - индекса развития человеческого потенциала). Один из главных теоретиков экономической теории благосостояния, А. Сен, обратил внимание на то, что если для принятия политических решений индикаторы экономического роста являются существенными, то, с точки зрения жизни людей, они оказываются нс слишком показательными. Исходя из этого, был предложен индекс человеческого развития (ИЧР) - интегральный показатель, рассчитываемый для мсжстрано-вого сравнения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала. Сегодня ИЧР стал стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и регионов. ИЧР измеряется от 0 до 1 (чем больше значение, тем выше уровень человеческого развития, например, индекс лидера рейтинга стран за 2013 г. - Норвегии - равен 0,944) и включает три вида показателей: 1) ожидаемая продолжительность жизни; 2) уровень грамотности населения страны (исходя из среднего количества лет, потраченных на обучение) и ожидаемая продолжительность обучения; 3) уровень жизни, измеряемый на основании данных о валовом национальном доходе на душу населения (по паритету покупательной способности в долларах США).

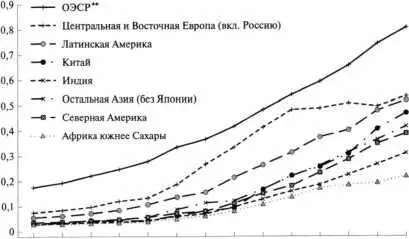

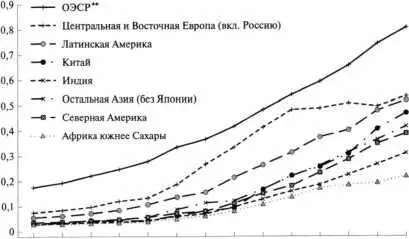

Динамика индекса показывает, что несмотря на различные начальные условия (страны ОЭСР в начале XX в. были существенно впереди остального мира), темпы роста человеческого развития достаточно велики (см. график 6).

Одной из форм влияния истории на развитие историко-экономических процессов и различие их проявлений являются институты. По определению Д. Норта (1920-2015), институты включают в себя как формальные правила и неформальные ограничения (например, исписанные, но общепризнанные нормы поведения, достигнутые соглашения, внутренние ограничения деятельности), так и определенные характеристики принуждения к выполнению таких правил и ограничений. Образно говоря, институты - это правила игры, будь то закон или обычай, которые признаются участниками. Тем самым люди и их решения напрямую зависят от отношений в обгцест-

| График 6Человеческое развитие в мире в 1870-2007 годах* |

|

I 1 1 I 1 I I I 1 I I 1 I I 2 2 Расчет произведен по методике Программы развития ООН на основе ретроспективных да........ в ра боте: Ьеапёго Ргас1оз<1с1а Езсозига. \\'ог1с1 Нитап Е>е\е1оршепГ 1870-2007 // Еигореап НЫопса! Есопогтсз 8ос1е1у. Шогкт§ Рарегз т Есопоппс Шз1огу. N. 34. (ПН : Ъ«р://\у\У'Л'.еЬе5.ог§/ЕНЕ8ДМо34.рс11'

3 3 ОЭСР - -страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (О ЕС О).

вс, которые могут изменяться вместе с «правилами игры». Важным вкладом в понимание экономического развития стали работы экономистов-институ-ционалистов, в центре внимания которых оказались так называемые трансакционные издержки, иными словами, стоимость эксплуатации экономической системы (от частной собственности до контрактных агентских отношений), которая может сильно различаться от страны к стране.

По сравнению с неоклассической теорией нсоинституционализм добавляет к размышлениям о развитии экономической системы целый ряд дополнительных ограничений, обусловленных институциональной структурой общества и сужающих поле индивидуального выбора. Получается, что человеку свойственна ограниченная рациональность, потому что в реальности никто нс обладает всей полнотой информации, что сказывается как на издержках, так и на решении о необходимых усилиях в каждой конкретной ситуации экономического выбора. Вместе с тем преследование собственного интереса вполне может доходить до вероломства или так называемого оппортунистического поведения, подразумевающего возможность нарушения экономических договоренностей. Если сторонники неоклассической теории в экономике предполагают, что экономика действует в условиях совершенной конкуренции, а любые отклонения расцениваются как «провалы рынка», с которыми можно бороться, например, с помощью государственного вмешательства, то приверженцы неоинституционального направления настаивают на том, что государство имеет ограниченные возможности влияния, поскольку также не обладает полной информацией и нс имеет теоретической возможности ликвидации все тех же трансакционных издержек. Тем самым, если и говорить о роли государства, то сравнивать нужно не теоретическую модель конкуренции с конкретной экономической программой, а конкретные альтернативные экономические программы.

Читать дальше

![Неизвестный Автор Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1] обложка книги](/books/405124/neizvestnyj-avtor-mir-v-xx-veke-epoha-globalnyh-cover.webp)