В одном бельгийском издании еще в 1855 г. было написано:

«Волны англо-французских солдат разбились о гранитное подножье твердынь Севастополя, стяжавших теперь бессмертную славу. Гордость трех великих народов [967]находится теперь на очной ставке, и никто не может, не обесчестив себя, отодвинуться назад, или вложить шпагу в ножны. Одна Россия могла бы это сделать, потому что показала своим геройским сопротивлением, до какой степени она сильна. Но Англия, столь хвастливая, самоуверенная и гордая, собиравшаяся завтракать в Кронштадте через 24 часа и в Севастополе через 3 дня [968]; Франция, смотревшая на всю эту экспедицию, как на дело одного удара; эти две нации, униженные в своем военном тщеславии, потерявшие свою воинственную славу, не могут желать мира» [969].

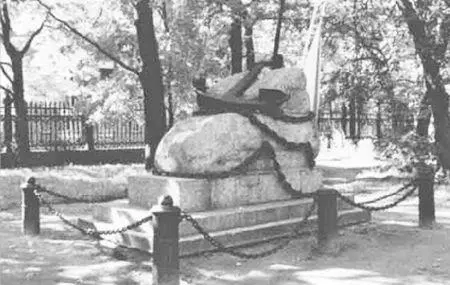

Памятник клиперу «Опричник» в Летнем саду Кронштадта. Фото Н. Манвелова.

Благодаря российскому императору Александру II и его окружению мир был избавлен от продолжения кровавой бойни, вступление в которую других стран было лишь вопросом времени.

«Архангельским» паровым клиперам, заложенным на стапелях в условиях войны, построенным в условиях секретности в кратчайшие сроки, продемонстрировавшим в ходе испытаний великолепные ходовые качества под парусами, хорошо вооруженным и управляемым опытными военными моряками, не довелось стать «оружием возмездия».

Показательно, что об этом так и не осуществленном опыте вспомнили четыре десятилетия спустя, в 1890-х гг. В 1894 г. министр финансов С. Ю. Витте [970]совершил поездку на Север России. По Северной Двине он прибыл в Архангельск, затем на пароходе совершил плавание вдоль Мурманского берега и через Норвегию и Стокгольм вернулся в Петербург. По результатам поездки С. Ю. Витте представил Александру III доклад, где впервые подробно и на высоком уровне была обоснована мысль о военно-стратегическом значении Мурмана [971]. С. Ю. Витте подверг критике исторически сложившуюся систему базирования Российского флота. Он указывал на то, что «морские силы России, имея главные опорные пункты в замкнутых и замерзающих морях, лишены необходимой свободы действий»; и приводил пример, относящийся ко времени Крымской войны, когда «выхода в океан пришлось искать через Белое море» и когда «наскоро, во время войны, в Архангельске были построены пять [972]паровых крейсеров, и только заключение мира приостановило выступление их в море» [973].

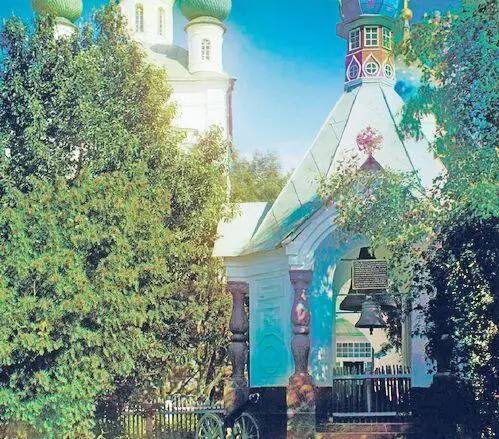

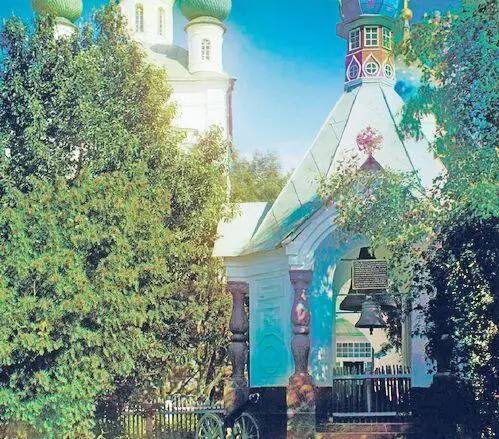

Фото С. М. Прокудина-Горского, нач. ХХ в.

Царская колокольня Соловецкого монастыря. Возведена для единственного колокола — «Благовестника», весом в 72 пуда 26 фунтов, который был отлит в Ярославле и пожалован императором Александром II в 1860 г. Соловецкому монастырю, в память об обстреле обители английскими пароходами 6 и 7 июля 1854 г. Под колоколом была выложена пирамида из ядер и неразорвавшихся обезвреженных гранат, рядом с колокольней установлены два трехфунтовых орудия, которые использовались при защите монастыря Второй колокол, так называемый «Пленный», из числа захваченных англичанами в 1854–1855 гг., был возвращен в 1912 г. и повешен в колокольне. Колокольня разрушена при советской власти. В настоящее время колокола выставлены для обозрения в монастырском дворе.

Наша земля пережила множество войн, в которых крепло национальное самосознание русского народа, выигрывались сражения, приобретались и утрачивались территории, совершались воинские подвиги, крестьяне брались за рогатины и вилы, когда не хватало ружей, чтобы прогнать врага со своей территории и нанести ему урон. В память о великих победах и для поминовения душ погибших возводились памятники и храмы в советскую эпоху, к сожалению, многие имена героев и патриотов России, их подвиги были забыты. Немало памятников военной истории было утрачено и даже уничтожено сознательно, лишь кое-что чудом уцелело.

Военным действиям на Русском Севере в XVI–XIX вв. посвящено сравнительно немного серьезных исследований. Объясняется это удаленностью северной окраины нашей страны как от столиц — Москвы и Санкт-Петербурга, так и от основных театров военных действий. За кажущейся малозначительностью происходивших на Русском Севере боев, нередко остается незамеченным то, что на протяжении всего рассматриваемого исторического периода ни один противник России не смог одержать здесь ни одной сколько-нибудь значимой для себя победы, результатами которой он мог бы воспользоваться.

Читать дальше