Эволюция государственных традиций в конце XIII–XIV в. Население разных частей Монгольской империи не было связано ни экономическим, ни культурным, ни тем более этническим единством. Это обстоятельство порождало сепаратизм улусных ханов: ведь чтобы сохранить свое господство, они были вынуждены приспосабливаться к местным условиям. Джучиды и Хулагуиды приняли ислам и вместе с ним ориентацию на городскую мусульманскую бюрократию и купечество; юаньские императоры китаизировали двор и всю державу, установив налогообложение, провинциальное деление и создав чиновничий аппарат в традиционно китайских формах. Чагатайские царевичи перессорились между собой, их улус попал в зависимость от Угедэида Хайду, а затем распался. Созданная Чингис-ханом и его внуками империя к концу XIII в. перестала существовать как единое целое.

Причины этого раскрываются в каждом исследовании по монгольскому Средневековью. Но нас интересует судьба кочевого государственного наследия. Как уже говорилось, его применение было рассчитано прежде всего на монгольские и тюркские народы евразийской степи, которые были носителями традиции и оказались ее жертвами. Мы видели, что традиционные нормы государственного строительства, возникшие у кочевников, оказались наиболее жизнеспособными на степных территориях империи — в Монголии и Золотой Орде, чего нельзя сказать об улусах Чагатая (в его мавераннахрской части) и Хулагу. Оседлые же цивилизации, включенные в Еке Монгол улус, имели собственную развитую государственность, поэтому правление завоевателей там осуществлялось руками туземных властей (русские княжества, Уйгурия, енисейская Кыргызия), или монгольские власти сами перенимали местные административные системы (Иран, Китай). Следует учесть, что в первые десятилетия после смерти Чингис-хана его авторитет как основателя царства и сакрализованной) предка регламентировал многие аспекты государственных отношений. Преклонение перед создателем империи обеспечило на первых порах сохранение освященных им политических и идеологических норм. Другими словами, на общекочевническую государственную традицию наложилась другая, стимулировавшая ее, — «чингисовская».

Но развитие общественных отношений, жесткая экономическая зависимость от оседло-земледельческих областей вызывали затухание, девальвацию обеих традиций. Инертность традиционных учреждений не позволяла оперативно и точно регулировать политические и социальные процессы. Поэтому, когда появились достаточные причины и объективная, даже настоятельная необходимость замены кочевых форм государственности на оседлые, эти формы утратили первоначальную абсолютную значимость и остались лишь в сфере военного строительства и придворном церемониале. Указанный процесс можно рассматривать как двухплановый. Во-первых, шло формирование новых, синтезных, оседло-кочевых традиций, все более отрывавшихся от центральноазиатской основы. Во-вторых, и это главное, в улусных ханствах набирали силу мощные традиции, которые существовали в порабощенных странах до завоевания. Кочевое государственное наследие на чуждой для себя почве соперничать с ними не могло.

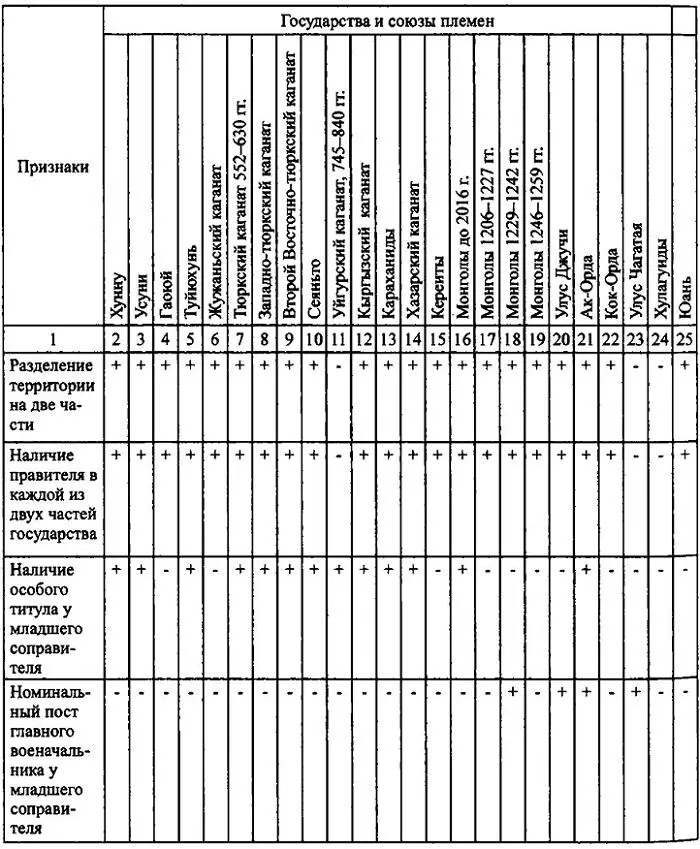

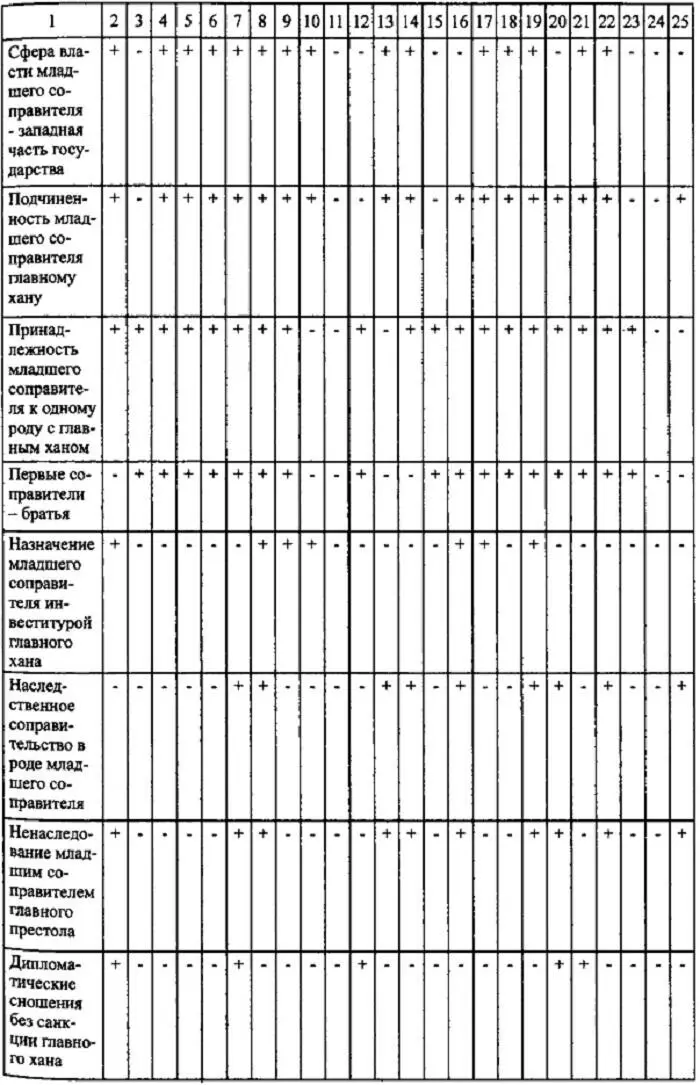

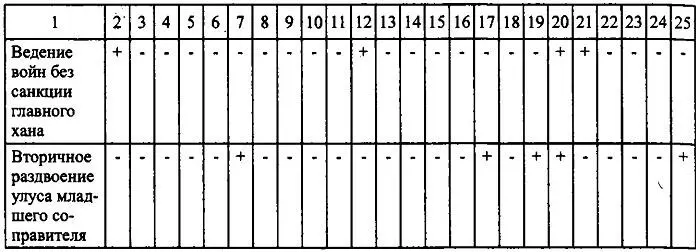

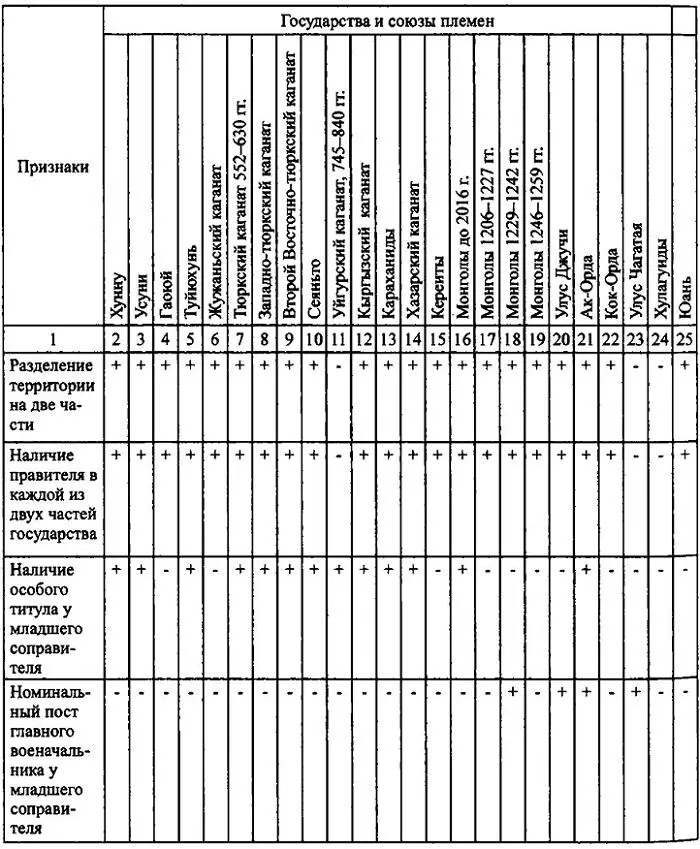

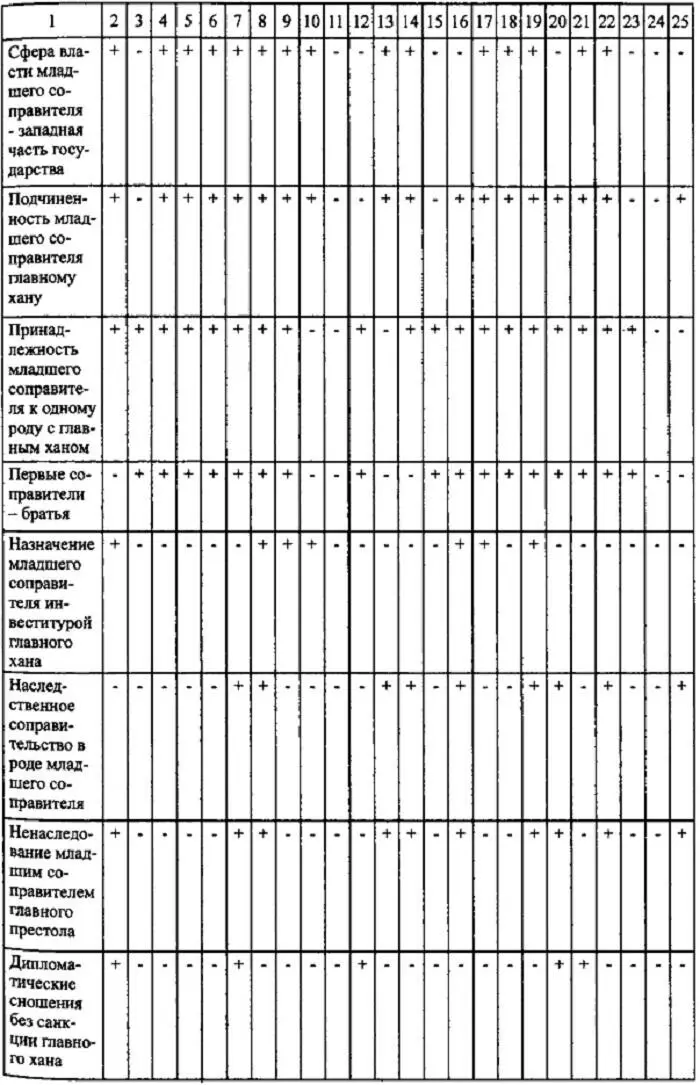

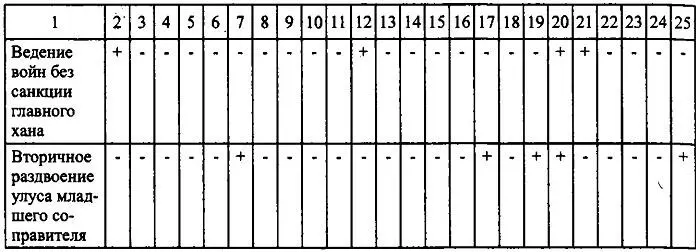

Таблица 1

Сопоставление признаков соправительстве у кочевников III в. до н. э. — XIII в. н. э.

Составлено по: Бичурин Н.Я. ( Иакинф ). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1. С. 49, 54, 64, 70, 185, 202–203, 236, 293, 342; Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын түүх. С. 175, 176; Византийские историки: Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос и Феофан Византиец. С. 374; Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов: Монгольский кочевой феодализм. С. 143; Гумилев Л.И. Древние тюрки. С. 159; Давидович Е.А. О двух караханидских каганатах; Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. С. 227; Козин С.А. Сокровенное сказание. С. 81, 85, 174–175; Кюнер Н.В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. С. 192; Лубсан Данзан . Алтан тобчи («Золотое сказание»). С. 183–184, 216; Материалы по истории сюнну (по китайским источникам). С. 44–45, 52–53, 153, 216, 217, 404; Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху. С. 267, 268; Пигулевская Н.В. Сирийские источники по истории народов СССР. С. 78; Рашид ад-Дин . Сборник летописей. Т. 1. Кн. 1. С. 150; Рашид ад-Дин . Сборник летописей. Т. 1. Кн. 2. С. 96; Рашид ад-Дин . Сборник летописей. Т. 2. С. 146; Родословное древо тюрков. С. 67; Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Tursc) occiddentaux. P. 17; Golden P.B. Imperial Ideology of the Sourses of Political Unity Amongst the Pre-Cinggisid Nomads of Western Eurasia. P. 62$ Liu Mautsai . Die chinesische Nachricten zur Geschichte des Ost-Türken (T'u-küe). S. 61; Pritsak O. Karachanidische Streitfragen. S. 209, 212.

Читать дальше