* Согласно регламенту, в каждом батальоне было по одной роте гренадер. Эти роты для боя объединялись в отдельный гренадерский дивизион, приданный первому батальону, в результате этот батальон оказывался состоящим не из 4, а из 5 дивизионов. Если же батальон действовал отдельно от полка, то рота (строевой взвод) гренадеров стояла на правом фланге развернутой линии и при построении колонны к атаке уходила за середину последнего дивизиона.

Для боя в стрелковых цепях в 1805 г. чаще всего использовались роты вольтижеров, созданные буквально накануне кампании (в 1804 г. — в легкой пехоте и в 1805 — в линейной), а также в ряде случаев батальоны легкой пехоты целиком. Обычно стрелки располагались попарно. В то время как первый номер стрелял, второй, держа оружие заряженным, стоял наизготовку. После производства выстрела первый номер снова заряжал оружие и только после этого стрелял второй номер. И затем в обратном порядке. Это делалось для того, чтобы каждая двойка стрелков всегда имела наготове одно заряженное ружье. Позади цепи стрелков всегда находились небольшие сомкнутые группы из той же роты, из которой были выделены стрелки. В случае опасности стрелки должны были быстро отойти к этим группам. Они же в свою очередь отходили к основным силам.

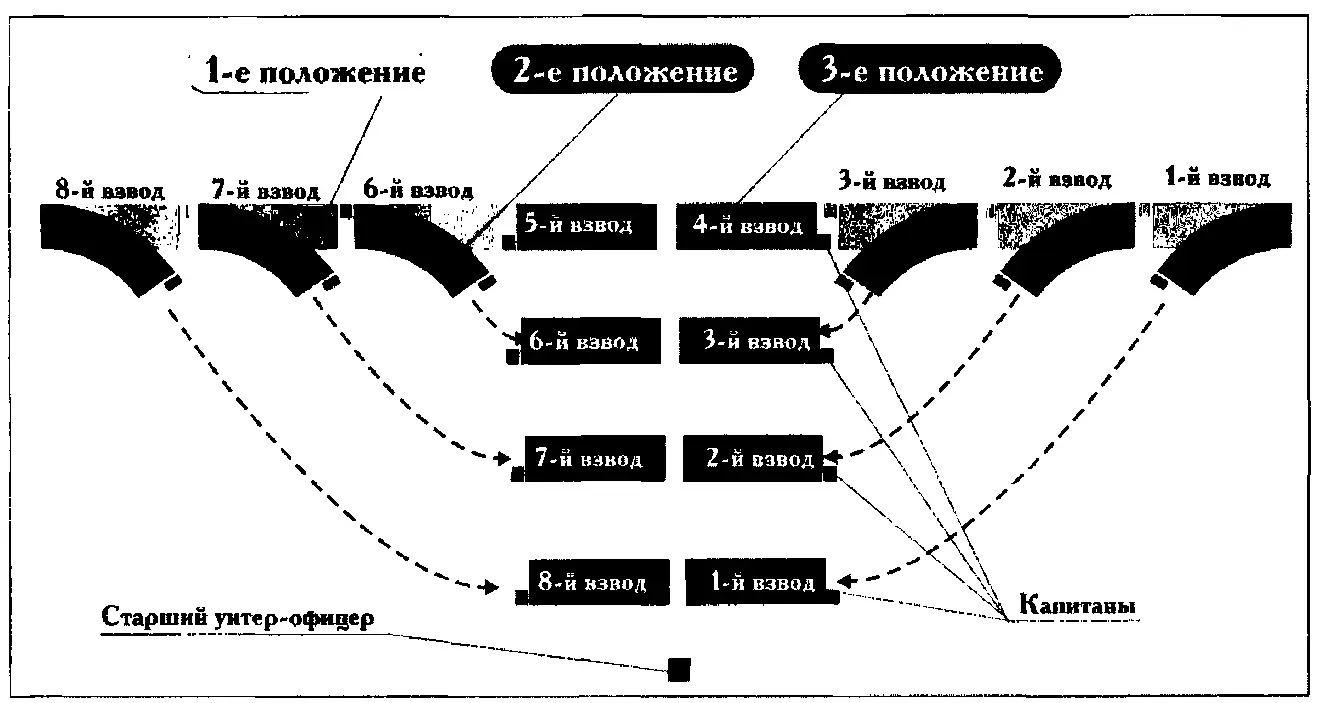

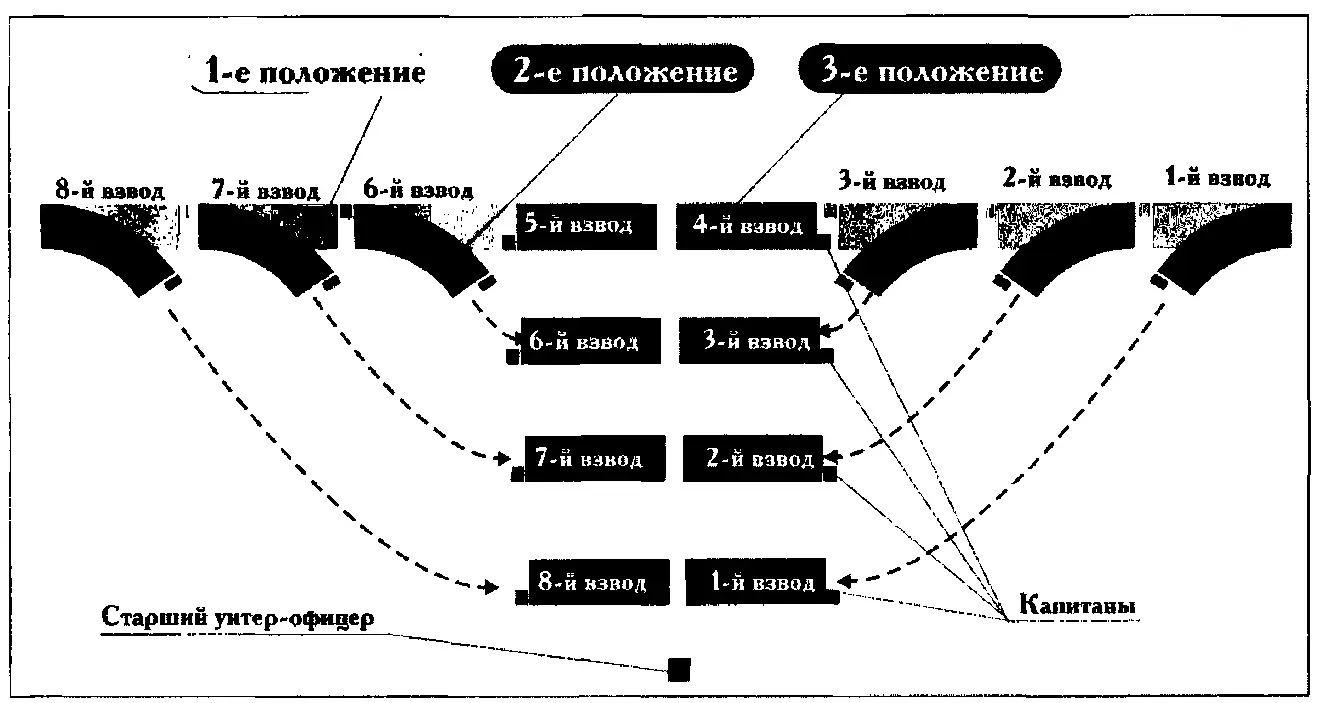

Рис. 5. Построение батальона в колонну к атаке

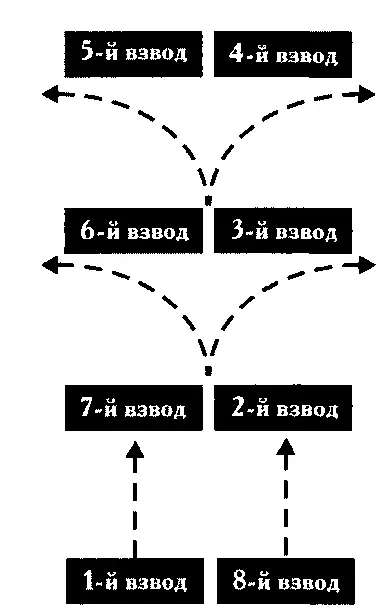

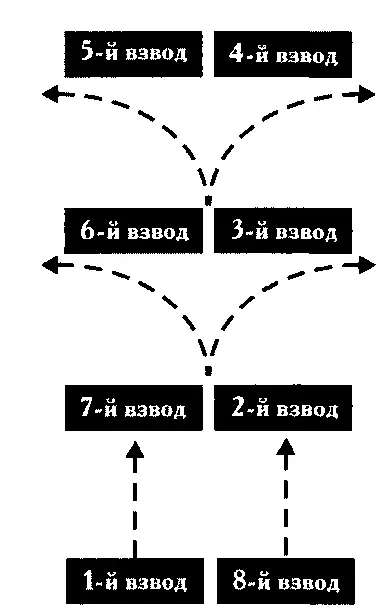

Рис. 6. Построение батальона в каре. Первое положение и направление движения взводов

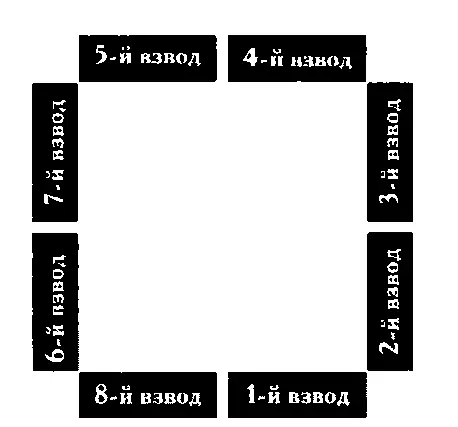

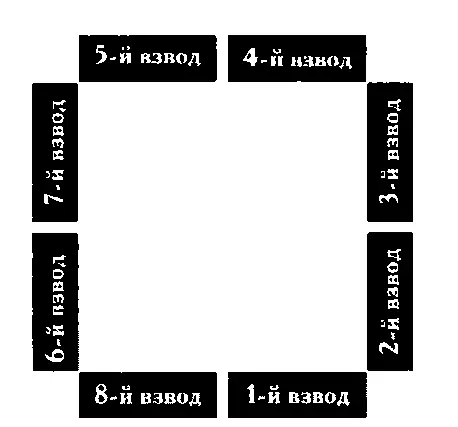

Рис. 6. Построение батальона в каре. Заключительное положение

Тактика французской пехоты стала гибкой, лишенной формализма и шаблонности. Батальоны в ходе боя постоянно меняли свои построения: для движения выстраивались в колонны, разворачивались затем в линии, чтобы уменьшить потери от огня, снова сворачивались в колонны, выдвигая цепи стрелков, снова развертывались в линии, чтобы встретить залпами наступающую пехоту врага, или строили каре, чтобы отразить налет конницы. Наконец, в решающий момент батальоны в мгновение ока строили колонны к атаке и бросались на врага в штыки... «Обычный» шаг употребляли все реже, чаще всего использовался ускоренный, наконец, стрелки при необходимости перестраивались, маневрировали и атаковали врага бегом.

ТАКТИКА КАВАЛЕРИИ

В отличие от пехоты на тактику кавалерии не оказали большого влияния события Великой французской революции. Престиж службы в конных войсках, необходимость многочисленных «технических» знаний для службы в кавалерии, корпоративная солидарность опытных профессионалов были причиной того, что конные войска даже в наемных армиях XVIII века отличались высоким боевым духом. Энтузиазм, который охватил пехоту революционной армии, лишь мало повлиял на тактику конницы, и ее боевые приемы, фактически не претерпев изменений, перешли из века XVIII в начало XIX века.

Настоящая «революция» в методах кавалерийского боя произошла раньше, в середине XVIII века, когда Фридрих Великий провел кардинальную реформу прусской кавалерии. Отныне конница должна была достигать победы прежде всего с помощью стремительности и слаженности движений, главным оружием всадника стал не столько палаш, сколько плотно сомкнутый строй эскадрона, слитого в единую, мчащуюся в галоп массу: «Кавалерия одерживает верх в бою не саблей, а хлыстом», — якобы говаривал знаменитый прусский кавалерийский генерал фон Зейдлиц. Его высказывание надо понимать в том смысле, что таранный удар-«шок» несущегося бешеным галопом сомкнутого эскадрона стал намного важнее для достижения победы, чем индивидуальное владение кавалеристами холодным оружием.

Основной тактической единицей кавалерии, как французской, так и любой другой, был эскадрон, построенный в развернутый двухшереножный строй (см. рис. 7). В каждой шеренге кавалеристы стояли очень близко друг к другу — колено к колену. Таким образом на одного всадника в строю приходилось меньше метра пространства. Кирасирский эскадрон в 48 рядов (т.е. состоящий из двух шеренг, в каждой по 48 человек) в соответствии с регламентом должен был занимать 37—38 метров по фронту, драгунский эскадрон — 36—37 метров, а легкокавалерийский — 35—36 м. Конечно, в реальности из-за неизбежных нарушений сомкнутости строя эту цифру можно округлить до 40 метров, а более поздний французский кавалерийский регламент (1832 года) считал даже 39—48 метров по фронту. Глубина эскадрона была около 6 метров, из которых два фута (2/3 метра) приходились на дистанцию между первой и второй шеренгами, и соответственно на каждую шеренгу приходилось приблизительно 2,5—2,7 метра. Эскадрон в строю делился на два «дивизиона», каждый из которых подразделялся на два взвода — итого четыре взвода в каждом эскадроне. В действительности эскадрон организационно состоял из двух рот, но по той же самой причине, что и в пехоте, необходимость уравнять количество людей в строевых подразделениях приводила к тому, что дивизион не соответствовал в точности роте. «Избыточных» кавалеристов отправляли либо в другой дивизион, если там не хватало людей, либо их отряжали в отдельный взвод фланкеров, строившийся в резерве за линией эскадронов.

Читать дальше