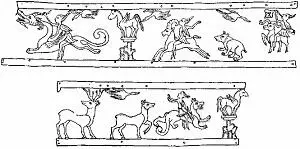

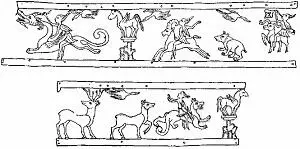

Фото 55. Каргалинская диадема. Прорисовка (по изданию: Бернштам А Н. Золотая диадема из шаманского погребения на р. Карагалинке // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Вып. 5. М.-Л., 1940. С. 23–31)

На первом фрагменте диадемы изображены: марал с головой, повернутой назад, и копытное животное без рогов (предположительно самка марала), между ними парит птица, далее следует ступающий по растениям крылатый тигр с сидящей на нем женщиной. Фигура женщины развернута в талии назад, двумя руками она держится за ветвь дерева. Замыкает цепочку крылатая лошадь, стоящая на растении в форме гриба-постамента.

Наибольший интерес представляет фигура, расположенная в самом начале второго (правого) фрагмента диадемы. Здесь мы видим детально выписанного дракона и оседлавшую его женщину. Правой рукой всадница держится за затылочный рог дракона, а левой опирается о его шею. Пасть дракона полуоткрыта, видны четко прорисованные зубы. Ухо дракона прижато назад, длинная шея фигурно выгнута, туловище имеет оттянутые назад крылья, круп приподнят кверху, передние лапы выброшены вперед, задние вытянуты назад, длинный хвост загнут на конце. Дракон, по всей видимости, изображен в момент прыжка или полета. Над всадницей изображена птица, которая как бы преследует ее. За всадницей на драконе следует уже знакомая нам по первому фрагменту фигура крылатого коня на постаменте в виде гриба. Последняя группа изображений состоит из летящей птицы, бегущего козерога с всадницей на спине, держащейся правой рукой за ветку, медведя и парящей над ним птицы, развернутой в сторону, противоположную общему направлению. Замыкает сюжет всадница, сидящая верхом на горном баране-архаре, идущем медленной поступью — правая передняя нога архара сильно согнута в колене и поднята вперед и вверх. Левая рука всадницы отведена назад, в правой руке она держит цветок, плотно прижимая окончание его стебля ко рту, голова всадницы откинута назад.

Глаза животных выполнены из цветного сердолика и альмандина, туловища инкрустированы бирюзой, укрепленной на известковой массе. Первый исследователь Каргалинской диадемы профессор Ленинградского университета, археолог и историк-востоковед А. Н. Бернштам (1910–1956) писал: «Несмотря на фантастический характер ряда изображений, животные переданы реалистично, с глубоким знанием характерных черт и повадок зверя. Особенно выразительны фигуры марала, медведя, мягкая кошачья поступь тигра, стремительный бег козерога».

Эксперты придерживаются версии, согласно которой диадема представляет собой оклад головного убора, нашиваемый на его поверхность. Также они убеждены, что существовала еще и третья (центральная) часть украшения, которая бесследно исчезла.

Датируя находку I в. до н. э. — II в. н. э., Бернштам полагал, что украшение принадлежало шаманке, а композиция диадемы испытала на себе культурное влияние китайского искусства. Последнее утверждение относится, в первую очередь, к семантике образов, представленных на диадеме и имеющих «ближайшие аналогии» с бронзовым блюдом Ханьской эпохи из известной коллекции антиквара Чинг Цай Лу (1880–1957). Бернштам пишет: «Блюдо имеет центральный медальон, вокруг которого расположены фризы с изображениями животных, частью фантастических, и птице-людей. Все это дано в характерной вязи растительного орнамента. Сравнивая эти фризы с изображениями на диадеме, нетрудно убедиться в том, что они одинаковы в сюжетном и стилистическом отношениях. Абсолютно сходна, во-первых, общая композиция процессии животных в растительной вязи, во-вторых, удивительно похожи такие изображения, как дракон, крылатые тигры, идентичные даже в трактовке шкуры, в виде полос, сделанных отдельными черточками, птице-люди. <���…> Аналогии прослеживаются и в такой детали, как изображение какого-то растения с плоской горизонтальной поверхностью. На диадеме на таких подставках стоят лошади. Возможно, что это изображение китайского гриба — символа долголетия».

Мысль о китайском влиянии на создателя Каргалинской диадемы наиболее очевидно проявляется в фигуре дракона — его иконографический образ на диадеме совершенно совпадает с образом одного из драконов, представленных на блюде, с тем лишь отличием, что на последнем отсутствует всадник.

По мнению специалиста по античному Причерноморью профессора М. И. Ростовцева (1870–1952) блюдо из коллекции Лу содержит в себе орнаментальные мотивы, созданные китайским мастером, воспринявшим культурные влияния эллинизма и сарматского искусства, которые присутствуют и на Каргалинской диадеме. Расцвет такого искусства приходится в Китае на Ханьскую эпоху, во время которой происходит неожиданный ренессанс восходящего к неолиту представления о драконах как ездовых животных. Звериный стиль этого периода не является результатом спонтанного развития предшествующего Джоусского искусства, он получил распространение в результате непосредственной связи Китая, особенно Северного, с гуннами: «Если гунны-кочевники влияли на Китай, то и, наоборот, китайское искусство наложило свой отпечаток на искусство кочевников».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу