По мнению Монтанари, такие повторяющиеся стрессы в области питания, которым подвергалось население Европы в первой половине XIV века, привели к массовому недоеданию и слабости, а это подготовило почву для эпидемии чумы, опустошавшей континент с 1348 по 1351 гг. Нельзя сказать, что эти перманентные голодовки и чума связаны напрямую, однако в распространении эпидемии всегда играют важную роль гигиена, состояние жилищ и режим питания. Особенно первое и последнее — это усиливает или ослабляет механизм биологической защиты человека от инфекций.

Пандемия, вроде той, что потрясла Европу именно в середине XIV в., не могла возникнуть случайно, ее подготовили предыдущие тяжелые годы. Может быть, размышляет Монтанари, именно по этой причине, например, в Нидерландах эпидемия в гораздо меньшей степени поразила население прибрежных районов, которому продукты животноводства и рыбной ловли обеспечивали количество протеинов и жиров на порядок большее, чем то, каким довольствовались крестьяне внутренних областей.

Но почему средневековый голод был настолько катастрофичен?

Несовершенство аграрных технологий и экономические трудности лишь фон. Основной причиной была слабость государственной власти и полное отсутствие любых централизованных механизмов регулирования. В античном мире голод случался, во многих регионах Римской империи тоже была низкая урожайность, которая порой ставила земледельцев, даже крупных, на грань нищеты. Однако римские власти всех уровней — от центральной до муниципальных — имели в руках мощное оружие: отработанную систему распределения продовольствия, в частности зерновых и масла.

Огромную роль в этом играли обустроенные повсюду, от частных вилл до городов, зернохранилища, регулярно пополняемые, и использовавшиеся в случае неурожайного года для раздачи зерна населению. Развитая дорожная сеть империи позволяла быстро доставлять продовольствие из благополучных районов туда, где ощущалась его нехватка.

Эпоха Средневековья была начисто лишена столь мощного административно-управленческого ресурса, а былое изобилие Рима осталось лишь в призрачных воспоминаниях и смутных полуфантастических преданиях о «Золотом веке». Да, крупные аббатства создавали изрядные резервы провианта, но надо помнить, что церковь и государство в те времена являлись независимыми друг от друга структурами с доминированием Церкви как «наднационального» института, и собственность аббатств принадлежала только им. Монастыри могли поделиться своими запасами, а могли и придержать.

Со стороны государства же не делалось вообще ничего хотя бы потому, что марксистский термин «феодальная раздробленность» появился не на пустом месте: центральная власть была слишком слабой, а крупные бароны слишком эгоистичны…

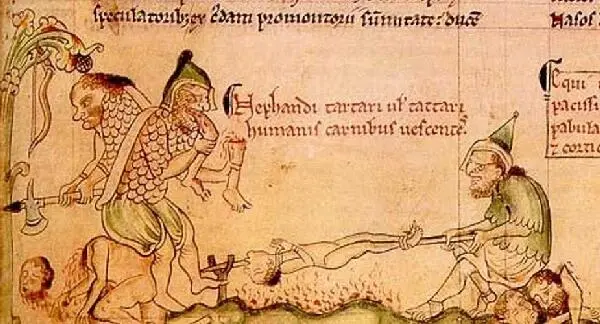

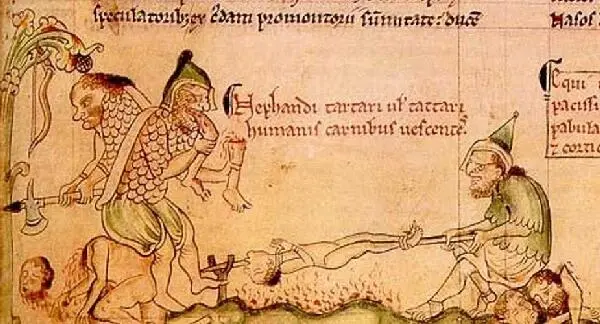

Людоеды. Хроника Матвея Парижского, Кембридж, 1255 г.

Людоеды. Хроника Матвея Парижского, Кембридж, 1255 г.

Сегодня нам трудно представить, что какой-то вид продуктов может быть «не рекомендован» к употреблению для определенной социальной группы. Если есть деньги и возможность приобрести любой желаемый продукт, мы просто идем в магазин и покупаем — будь то рыба, птица, хлеб или мороженое. Однако Средневековье четко разделяло «сословность» в области питания: что позволено дворянину, недоступно смерду или является предосудительным для монаха. Равно и наоборот.

В IX-X веках начался постепенный демографический рост, вне всякого сомнения, благодаря относительной стабильности в обеспечении продуктами питания. Как мы уже упоминали, тогда доступ простолюдинов к лесным и пастбищным угодьям начал ограничиваться.

По словам М. Монтанари, наиболее значительным событием в истории питания, возможно, явилось запрещение или, во всяком случае, подчинение строгим правилам эксплуатации невозделанных «диких» угодий. Запреты вводились систематически начиная с раннего Средневековья. Таким образом, основу питания низших классов отныне составляли главным образом продукты растительного происхождения (зерновые и овощи). Потребление мяса (не только ценной дичи, но и свежего мяса вообще) стало привилегией дворянства и духовенства.

«Противостояние культуры хлеба и культуры мяса, отделявшее античных людей от варваров, сменилось новым — культуры бедных и культуры богатых, отодвинувшим старое на второй план, — пишет Жак Ле Гофф в своей „Истории тела в Средние века“. — Самые бедные жители сельской местности питались теперь в основном изделиями из зерна и овощами. Считалось, что хлеб лучше всего соответствует положению и занятиям laboratores [трудящихся]. Баранина же, а еще лучше — говядина украшали стол недавно появившихся богатых горожан. Вот так мясо, которое человек добывал в противоборстве со зверем, стало ассоциироваться с богатством и силой, с плотью и мускулатурой».

Читать дальше

Людоеды. Хроника Матвея Парижского, Кембридж, 1255 г.

Людоеды. Хроника Матвея Парижского, Кембридж, 1255 г.

![Гай Аноним - Вокруг Апокалипсиса. Миф и антимиф Средних веков [оптимизированный вариант]](/books/393064/gaj-anonim-vokrug-apokalipsisa-mif-i-antimif-sred-thumb.webp)