Полоцкая земля — озерный и болотистый край. Маршруты дорог здесь сильно зависят не только от рек, но и от конфигурации озер и болот и проходят по перешейкам между ними. По крайней мере две крепости были поставлены в этих перешейках: Красный (между озерами Паульское (другое название которого — Тетча) и Березовским) и Суша (между озерами Теменица и Островки (вместе составляющими озеро Суша). Видимо, они должны были контролировать сухопутные дороги. А вот на юго-западном направлении, видимо, были густые труднопроходимые леса (от Глыбоцкой дороги до Березины). Этот район и сегодня частично занят Березицким биосферным заповедником. Естественные рубежи лесных массивов обезопасили и Вильно, и Полоцк от прямых путей нападения друг на друга.

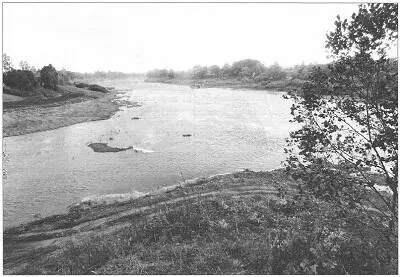

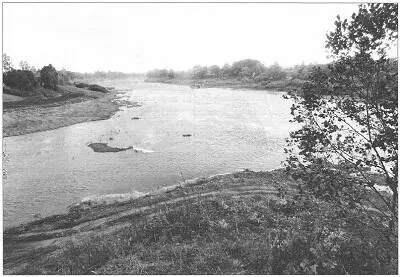

Вид с замчища Сурож на слияние рек Каспли и Западной Двины

На северо-востоке Полоцкой земли, в ее порубежье с Псковской и Смоленской землями располагалась группа озерных крепостей — построенных на труднодоступных мысах и островах в больших озерах. Это уже известный нам Себеж, самая южная пограничная псковская крепость Заволочье, Нещерда, Озерище и Усвят. Данные крепости, по-видимому, были призваны прежде всего выступать твердынями, трудными для взятия противником пограничными опорными пунктами.

В связи с этим необходимо повторно вернуться к вопросу: как все-таки функционировали крепости, какую задачу они были призваны выполнять? Когда укрепления с орудийными башнями стоят прямо над рекой, по которой плывут корабли — все понятно, путь контролируется дальше некуда. За ним следят через прицелы пушек. Но насколько маленькие реки — Улу, Туровлянку, Нищу, Оболь — можно считать важными речными коммуникациями? Сегодня это мелкие речки, по которым сплав возможен только на лодках, да и то не везде. В XVI в. они были полноводней, но все равно вряд ли являлись судоходными для большегрузных судов. Имеет ли смысл строить крепость, чтобы угрожать из пищалей лодочникам? Думается, эти реки играли роль не столько летних, сколько зимних коммуникаций — зимой эти ледяные дороги представляли собой идеальные пути для санных обозов. Нища, Оболь и Ула вместе образуют почти правильный крест (по схеме: север — восток — юг), в центре которого — Полоцк и Западная Двина.

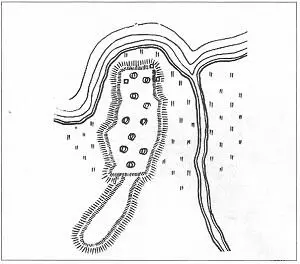

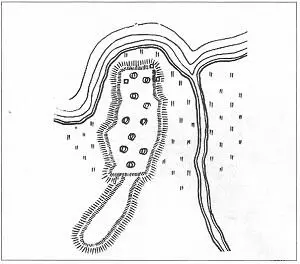

Сложнее определить роль крепостей, которые явно стояли не на перекрестках дорог. Их выносили на труднодоступные мысы в озерах, на перешейки между озерами. Туда и сегодня добраться непросто. Противнику сложно дойти до крепости, столь удачно расположенной на местности, и подвести силы для ее осады. Но зачем такая крепость? Если до нее трудно дойти, то не менее трудно и из нее выйти на оперативный простор. Если крепость стоит в отдалении от дорог на мысу в озере — то что она охраняет, каким задачам служит? Непосредственно в прицелах крепостных орудий ничего нет, кроме камышей.

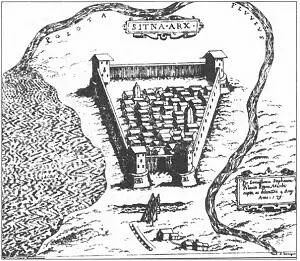

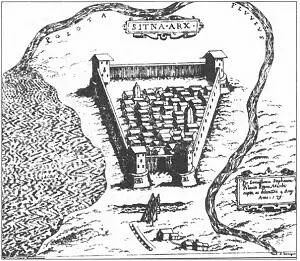

Ситна. Рис. С. Пахоловицкого

Видимо, данные крепости выступали военными базами, из которых по округе высылались воинские конные разъезды. Эти разъезды и следили за коммуникациями, патрулировали дороги. То есть перед нами что-то вроде опорных фортов американских переселенцев на фронтире. Деревянное укрепление, небольшой гарнизон в несколько сотен человек, все необходимое для вооруженных разъездов по округе. Роль разъездов — во-первых, информационная. Вряд ли разъезд в несколько десятков человек мог бы контролировать большие отрезки дороги. Следить — да, мог. Во-вторых — административная на первичном уровне. Крепости символизировали наступившую русскую власть в регионе, и в этом качестве выходившие из них отряды могли заниматься принуждением безоружных крестьян к принесению присяги, сбору налогов, гасить мелкие конфликты и т. д.

План городища Ситна. Рисунок взят из издания: Збор помнікау гысторыі і культуры Беларусі Віцебская вобласць. Мінск, 1985. С. 370

Но чисто военная роль крепостей была невелика. Этим, судя по всему, и объясняется слабость крепостей в фортификационном отношении: чтобы отбить налет полевого отряда противника или местных разбойников — хватало простых деревянных стен, пары башен с небольшими пушками и нескольких десятков пищалей. А большое войско супостата через болота и буреломы не доберется… Когда войско Стефана Батория все-таки добралось — крепости пали одна за другой.

Читать дальше

![Елена Арсеньева - Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного]](/books/311435/elena-arseneva-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-g-thumb.webp)

![Виталий Пенской - Полоцкая война [Очерки истории русско-литовского противостояния времен Ивана Грозного. 1562-1570] [litres]](/books/407508/vitalij-penskoj-polockaya-vojna-ocherki-istorii-russko-litovskogo-protivostoyaniya-vremen-ivana-groznogo-1562-1570-litres-thumb.webp)