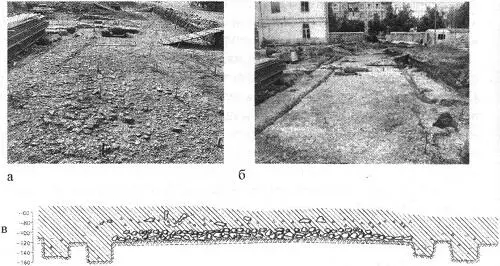

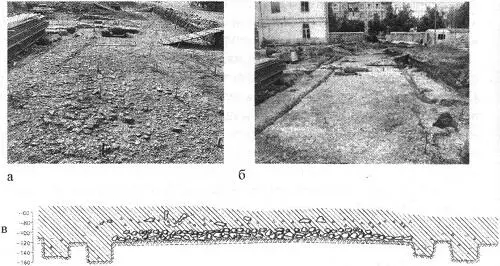

Рис. 7. Дорога (улица?) на Ольгинских I и III раскопах. а — плитняковое покрытие дороги (улицы?), вид с востока; б — общий вид трассы на уровне материковых отложений, вид с востока; в — разрез напластований и покрытия трассы

По обеим сторонам трассы сохранились траншеи (две или три линии, местами сливающихся в одну), вырубленные в известняковой материковой плите. Ширина траншей — от 24 до 40 см. Нам представляется, что в сохранившихся остатках конструкции сочетаются трассы кюветов и оград (частоколов), проходивших вдоль улицы (дороги). Колышки сохранились здесь на небольших отрезках, фиксируются также небольшие углубления колышков в материк на дне траншей. Траншеи прорезаны рядом ям большего диаметра. Не исключено, что здесь существовали столбы, служившие опорными при устройстве оград на различных этапах существования дороги. В восточной части раскрытого участка выявлены остатки конструкций ворот, установленных, вероятно, на двух мощных столбах.

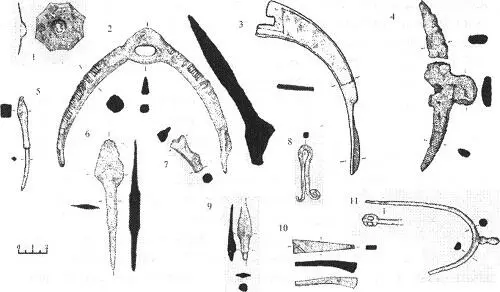

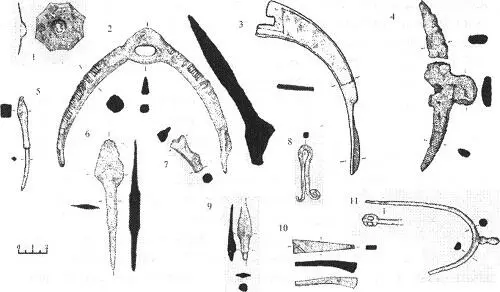

При расчистке и последующей разборке нижнего яруса мостовой непосредственно между камнями замощения (и, отчасти, под ними), а также в заполнении траншей-«кюветов» и частокольных траншеей было собрано большое количество находок. Особое место среди них занимают предметы вооружения и снаряжения всадника и верхового коня (рис. 8), датируемые XII–XIII веков по ряду аналогий. Здесь найдены наконечники стрел, фрагмент перекрестья меча [767], фрагменты стремян, оформленных в стиле характерном для прибалтийских племён [768], деталь плетки-звенки и шпора [769]. На некоторых предметах видны следы повреждений, полученных в процессе использования: наконечник одной из стрел деформирован, шейка изогнута, остриё расплющено (при ударе о камень мостовой?); излом перекрестья меча приходится на слабое место детали и с высокой вероятностью вызван в результате неудачного парирования удара; у основания утраченной площадки хорошо сохранившегося стремени наблюдаются следы воздействия рубящим орудием и т. п.

Безусловно, единомоментность попадания в культурные отложения этих вещей («в результате одного сражения») совершенно необязательна и недоказуема. Однако военная и политическая история Пскова конца XII — начала XIII века дает некоторые возможности для интерпретаций.

После отражения в 1176 (1177) году нападения «всей чюдской земли» на Псков [770] до 1212 года город не подвергается нападениям, заслужившим внимания хронистов. На это время приходится максимальное расширение первоначальной территории города, полномасштабное заселение Завеличья и Запсковья [771].

Рис. 8. Предметы вооружения и снаряжения всадника и верхового коня из Ольгинских I–III раскопов. 1 — фалар (бляха конской сбруи); 2–3, 7 — стремена и фрагменты стремян; 4 — псалий; 5–6, 9 — наконечники стрел; 8 — деталь плетки-«звенки»; 10 — перекрестья меча фрагмент; 11 — шпора. 1 — железо, серебряная насечка; 2, 4 — железо, бронзовая инкрустация; 3 — железо, серебряная инкрустация: 5–6, 8–11 — железо

Сложившееся положение во многом может быть объяснено урегулированием отношений между Псковом, значительно усилившимся в этот период, и его ближайшими соседями — эстами Угандимаа и Саккалы. Интересы последних переориентированы в этот период на земли северо-восточных латгалов [772]. Несмотря на то, что военные действия в регионе продолжались, псковичи всё чаще представляли собой атакующую сторону, и в результате военные конфликты разрешались вне собственно псковских земель [773]. Политическая ситуация конца XII века — сравнительная безопасность, направления возможных вторжений либо с юго-востока (Новгородско-Полоцкое направление), либо с севера (через Нарову) — видимо, служит причиной тому, что на Завеличье не возникает капитальных оборонительных сооружений (ср.: обстоятельства срочного возведения острога в Новгороде в 1169 году [774]).

Ситуация меняется после 1210 года, когда псковичи и новгородцы, ставшие союзниками ливонских немцев, усиливают давление на восточных эстов, требуя от последних не только дани, но и принятия христианства (что не было характерно для более раннего этапа русского проникновения в Прибалтику). В ситуации сложения русско-ливонско-леттской коалиции эсты вынуждены были вести себя значительно более агрессивно и стараться перенести военные действия на вражеские территории.

Читать дальше

![Денис Хрусталёв Ледовое побоище в зеркале эпохи [Сборник научных работ, посвященный 770-летию битвы на Чудском озере] обложка книги](/books/391900/denis-hrustalev-ledovoe-poboiche-v-zerkale-epohi-sbornik-nauchnyh-rabot-posvyachennyj-770-letiyu-bitvy-na-chudskom-ozere-cover.webp)