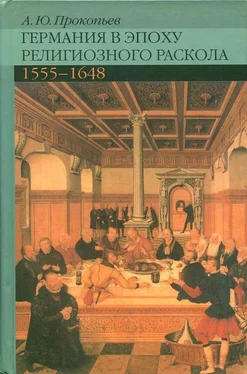

Отныне Контрреформация как явление эпохальное, имеющее более или менее ясные хронологические контуры, превратилась в самостоятельный объект внимания ученой аудитории, ей стали посвящать отдельные штудии и отводить разделы в обобщающих компендиумах и в учебной литературе.

Перемены во взглядах обозначились ближе к середине XX в. Окончание Второй мировой войны означало важнейший рубеж не только в политических судьбах немецкого народа, но и немецкой исторической науки. Исторический миф протестантского, «малогерманского» пути немецкой государственности, начавшегося в 1517 г., предстал в образе трагичной иллюзии. Наметились поиски новых исследовательских методик и вместе с тем концептуально иное освещение истории Германии, что стало характерной чертой в развитии научных исследований и в западных, и в восточных землях. Однако наиболее существенная ревизия старых взглядов произошла в Федеративной Республике. Вплоть до середины 1950-х гг. там не появлялось сколько-нибудь значимых и крупных исследований по раннему Новому времени. Вниманием пользовались новейшие, и для немцев — более актуальные сюжеты. Однако длительное молчание скрывало сложное переосмысление, в том числе реформационной и постреформационной эпох.

Стартом новой дискуссии послужила публикация Отто Бруннером очерка истории XVI–XVII вв. на страницах справочного издания в 1953 г. Работа известного австрийского ученого дала повод к глубоким размышлениям. О. Бруннер привнес в исследовательский процесс социокультурные категории, выработанные им еще в предвоенные годы, что позволило совершенно по-новому осветить эпоху. Историк-социолог О. Бруннер предложил рассматривать период между 1555 и 1648 г. как процесс сращивания новых церквей с обществом. Чисто религиозный аспект развития вплетался у него в социальный. Становление новых вероисповеданий следовало на всех уровнях социальной организации, что придавало обществу специфический конфессиональный оттенок. Характер эпохи определялся, по мысли О. Бруннера, далеко не только генезисом национальной государственности, новыми производительными силами или светским мировоззрением, что утверждалось историками старшего поколения. Традиционные формы жизни все еще обладали мощным потенциалом, новые конфессии, растворяясь в обществе, не только меняли, но и консервировали структуры повседневности. В концепции О. Бруннера «государствообразующие» и «национально-формирующие» функции религиозного раскола лишь вплетались в многогранную плоскость социального развития, но отнюдь не исчерпывали ее. Соответственно иным оказалось и общее определение О. Бруннером эпохи: он обозначил ее термином « конфессиональная », вложив в него широкий социальный смысл.

Знаменитый исследователь не был собственно создателем этого термина. В 1906 г. Эрнст Трельч впервые заговорил о конфессионализме раннего Нового времени, но лишь применимо к становлению евангелической конфессии. На страницах «Исторического журнала» Э. Трельч разграничил две фазы в истории немецкого лютеранства: до и после Тридцатилетней войны. На первом этапе характерным для лютеранского движения был привкус средневековых традиций. Выступление Лютера в 1517 г. само по себе едва ли маркировало переломный рубеж, скорее, оно образовывало новый виток предшествующей внутрицерковной полемики. Лишь в XVII в., после окончания Тридцатилетней войны, немецкое лютеранство превращается во вполне «самостоятельную» конфессию с оформившейся системой богословских, философских и этических воззрений, на почве которых возник впоследствии Пиетизм. Но Э. Трельч ограничивал конфессионализацию лишь сектором воздействия евангелической церкви, не вкладывая в термин столь широкой социальной нагрузки, как это сделал О. Бруннер.

Впрочем, австрийский историк стал лишь первопроходцем в начавшейся дискуссии. Заслуга в детальной проработке нового взгляда принадлежала исследователю из Тюбингенского университета Эрнсту Вальтеру Цеедену . С конца 1950-х гг. он приступил к публикации серии своих работ, задача которых состояла в создании новой картины социально-религиозных процессов XVI–XVII вв. Сборник очерков, изданный в 1985 г., подвел итог его вкладу в полемику. Э. В. Цееден, как и О. Бруннер, рассматривает полторы сотни лет от Реформации до Вестфальского мира единой эпохой, характеризующейся генезисом и укреплением новых протестантских конфессий и реформированного католицизма. Историк говорит о самой эпохе как о времени религиозной борьбы, о конфессиональном времени в смысле специфическом именно для Запада. В конце концов, любой исторический отрезок в античности или в средневековье был в той или иной степени конфессионально окрашен, будь то Европа, исламский Восток или православная Россия. Но европейский конфессионализм раннего Нового времени имел свою особую специфику: он был обусловлен возникновением новых ветвей христианства на почве религиозного раскола, мощно воздействовавших на все сферы общественной жизни. Под образованием конфессий Э. В. Цееден понимал «духовное и организационное движение различных христианских исповеданий, соперничавших со времени религиозного раскола, в сторону создания относительно стабильной церкви в области догмы и религиозно-этических форм жизни, а также их (т. е. конфессий. — A. П .) формирование под воздействием внецерковных сил, особенно государственной власти» [26. S. 251–252]. Работы Э. В. Цеедена не столько утвердили жесткие оценки, сколько окончательно закрепили сдвиг германской исторической науки в сторону принципа широкой социальной парадигмы.

Читать дальше

![Александр Собянин - Подмосковье. Эпоха раскола [litres]](/books/409371/aleksandr-sobyanin-podmoskove-epoha-raskola-litr-thumb.webp)