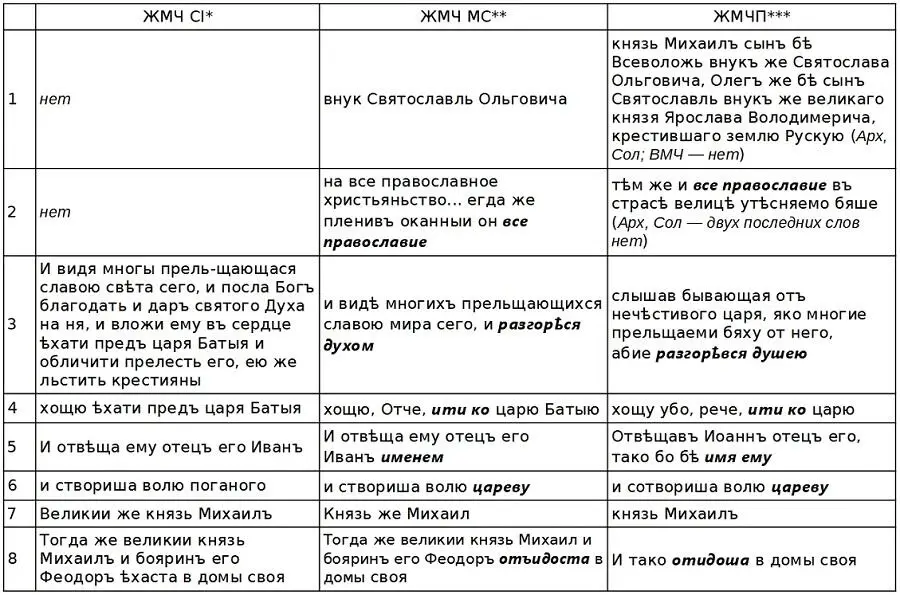

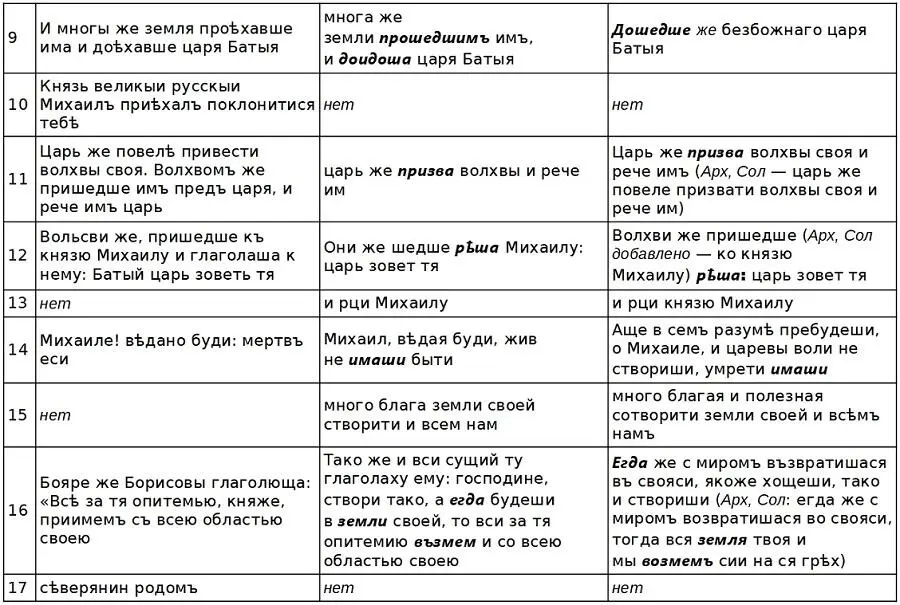

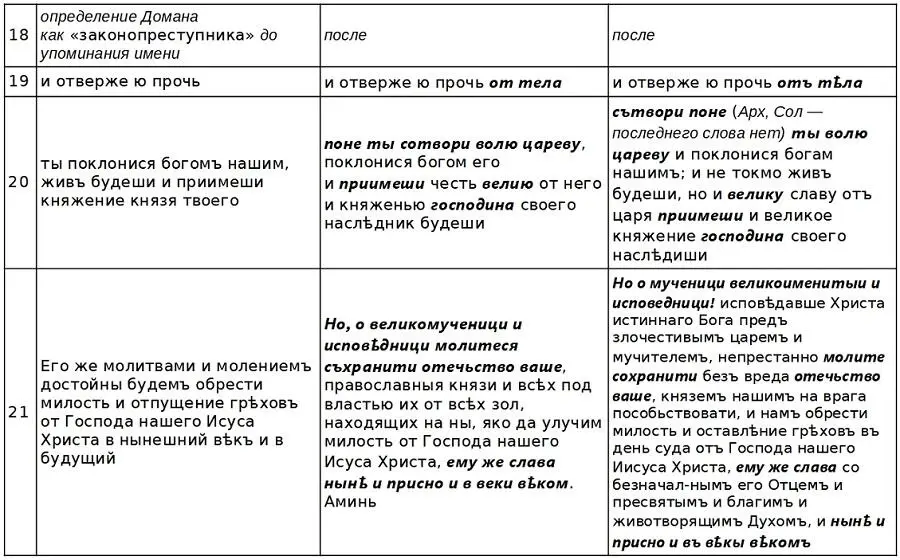

*ПСРЛ. Т. 5. Изд. 2-е. С. 230–235. **ПСРЛ. Т. 25. С. 136–139. ***Великие Минеи Четьи… Сентябрь. Дни 14–24. Стб. 1298–1305. Варианты по Архивской (Арх) и Соловецкой (Сол) редакциям: Серебрянский Н. И. Указ. соч. Тексты. С. 71–73.

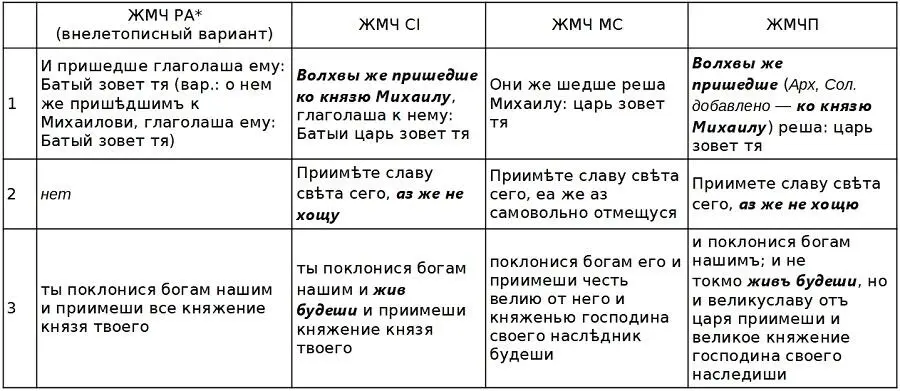

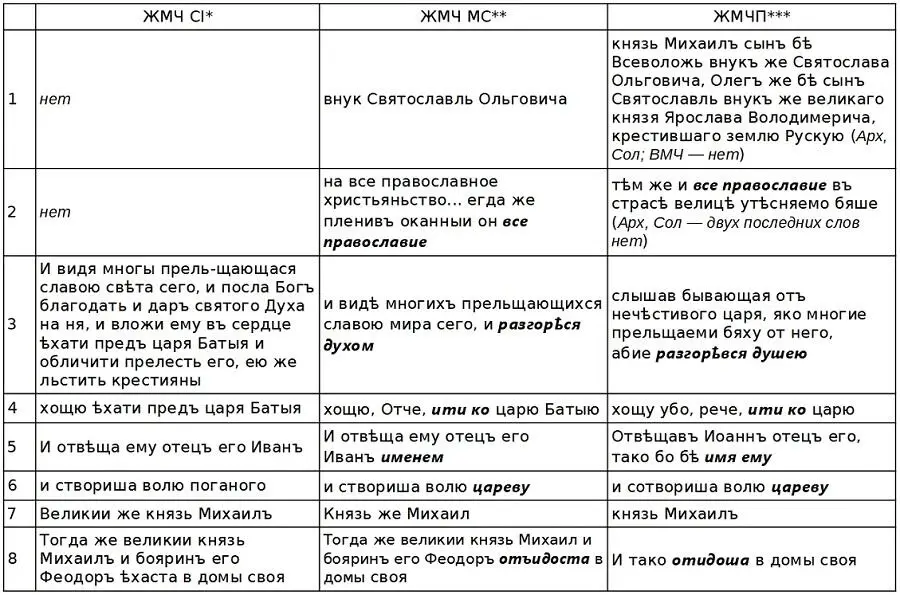

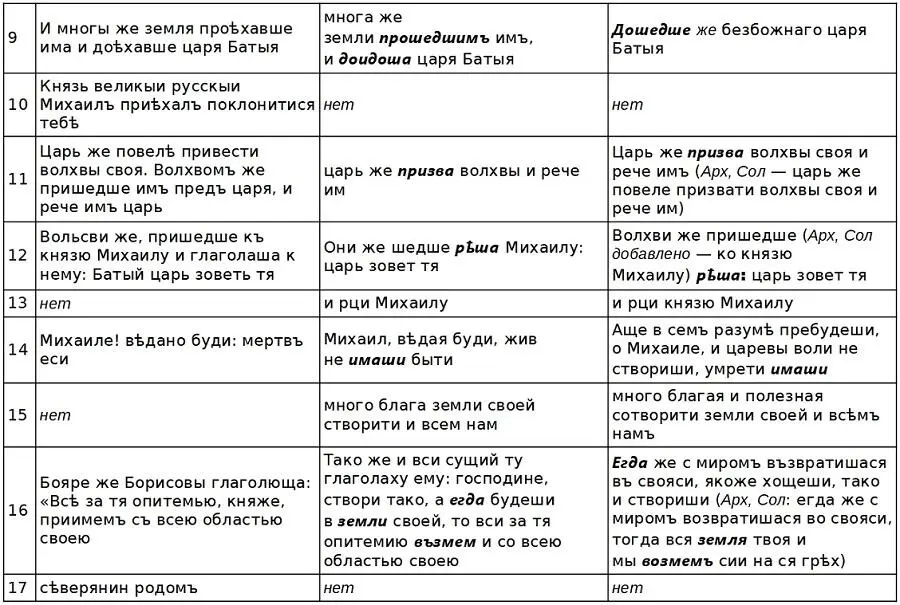

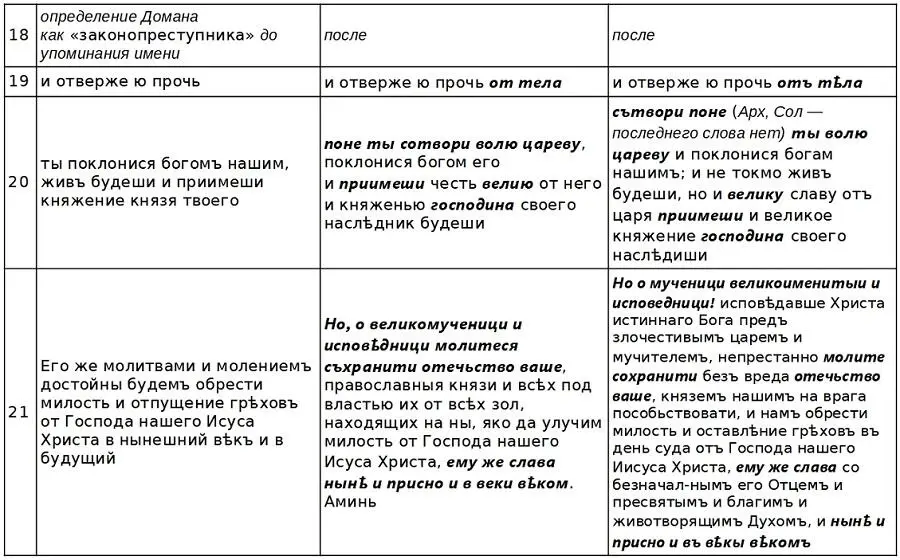

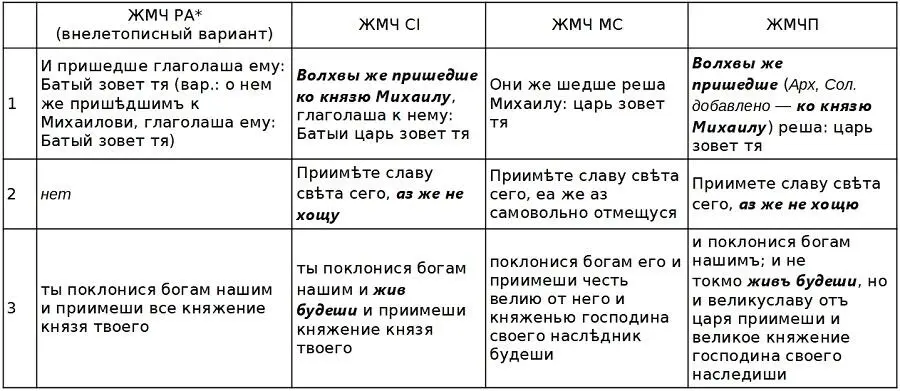

Текстуальная связь ЖМЧ МС и ЖМЧП несомненна; совпадают, как правило, отдельные лексические элементы, но в некоторых случаях (фрагменты 3, 15, 20, 21) эти две редакции содержат целые фразы, полностью отсутствующие в ЖМЧ СI. Сходству ЖМЧ МС одновременно с ЖМЧ СI и Пахомиевой редакцией может быть два объяснения. Либо в МС использованы здесь СI и ЖМЧП, либо Пахомий пользовался текстами и ЖМЧ РА (т. е. той же редакции, что помещена в СI), и МС. Из приведенных фрагментов нельзя с точностью определить, текст ЖМЧ МС или ЖМЧП является более ранним. Есть три случая, когда в МС наблюдается смешение элементов СI и ЖМЧП в одной фразе (№ 4, 14, 16), но есть и три противоположных — когда в одной фразе ЖМЧП соединены элементы СI МС (№ 11, 12, 20). Такое тесное переплетение лексических элементов разных редакций наводит на предположение, что речь следует вести о двух этапах работы над Житием одного автора, т. е. Пахомия Серба.

Неоднократное обращение к одному и тому же произведению, уже существовавшему в литературе до него, — характерная черта творчества Пахомия. Как правило, при создании первой своей редакции Жития он вносил лишь незначительные изменения в текст имевшегося источника (наиболее заметные — во вступлении и заключении), а впоследствии создавал более распространенные варианты [1289]. В этом плане ЖМЧ МС (где в сравнении с ЖМЧ СI текст подвергся относительно небольшим изменениям, причем наиболее обновленными оказались вступление и заключение) и ЖМЧП выглядят типично как два последовательных этапа работы Пахомия. Но главным свидетельством в пользу как авторства Пахомия, так и первичности редакции Жития, что помещена в МС, по отношению к пространной Пахомиевой редакции, являются совпадения ЖМЧП с тем вариантом ЖМЧ РА, что читается именно в СI.

*Серебрянский Н. И. Указ. соч. Тексты. С. 63–68 (по спискам XIV–XV вв.).

Если бы, составляя ЖМЧП, Пахомий впервые обратился к Житию Михаила, он, скорее всего, использовал бы внелетописный вариант ЖМЧ РА. Если же первым обращением была работа над редакцией Жития, сохранившейся в МС, то использование СI в ЖМЧП естественно: при работе над ЖМЧ МС Пахомий обращался к тексту, помещенному в этой летописи, так как именно СI была главным источником всего свода (МЕС 1477 г.); задумав новую, распространенную редакцию, он вторично обратился к ранее скопированному им тексту Жития из СI и соединил его текст с текстом своей первоначальной редакции (ЖМЧ МС) [1290].

Таким образом, к моменту составления ЖМЧ МС, т. е. к моменту составления протографа МС и Ерм — МЕС в 1477 г., ЖМПЧ еще не существовало. Соединение его с «Повестью о убиении Батыя» произошло, следовательно, позднее; возможно, это сделал сам Пахомий уже при создании ЖМЧП, но «Повесть» писалась не в качестве приложения к последнему, она возникла ранее него. Помещение «Повести» в летописях под 1247 г. следует объяснять не связью с ЖМЧ, а тем, что к этому году в одном из источников МЕС — летописи, близкой к Троицкой, — относилось краткое сообщение о смерти Батыя: такое известие читается в восходящих к Троицкой летописи Владимирском летописце (под 6755 г.) и Рогожском летописце (под 6756 г.) [1291]. Следует предполагать обратную последовательность действий: соседство в тексте МЕС 1477 г., ЖМЧ и «Повести» побудило к тому, чтобы рассматривать эти произведения в единой связи (гибель Батыя — возмездие за его злодеяния, в том числе за убийство Михаила Черниговского), из-за чего «Повесть» и стала помещаться вместе с Житием.

Такие выводы способны, казалось бы, усилить сомнения в том, что автор «Повести» — Пахомий. Но в пользу его авторства говорят, во-первых, тот факт, что первоначальный вариант «Повести» — в МЕС 1477 г. — все-таки соседствовал с Житием Михаила пера Пахомия, только не распространенным, а тем, текст которого сохранился в МС; во-вторых — сходства в лексике между «Повестью» и ЖМЧ в редакциях МС и пространной (ЖМЧП): с первой «Повесть» сближают определения Батыя как «окаянного» и «безбожного» [1292], со второй — именование татар «варварами» (несвойственное русской литературе до XVI в., но как раз для Пахомия характерное [1293]), а Батыя — «безбожным», «мучителем» и «злочестивым» [1294]. Дошедший до нас вариант «Повести» Пахомий составил не позднее 1477 г. В этом году в создававшийся великокняжеский свод были помещены «Повесть» и написанная Пахомием редакция ЖМЧ. Пахомия, следовательно, надо признать участником работы над «исторической частью» свода 1477 г.

Читать дальше