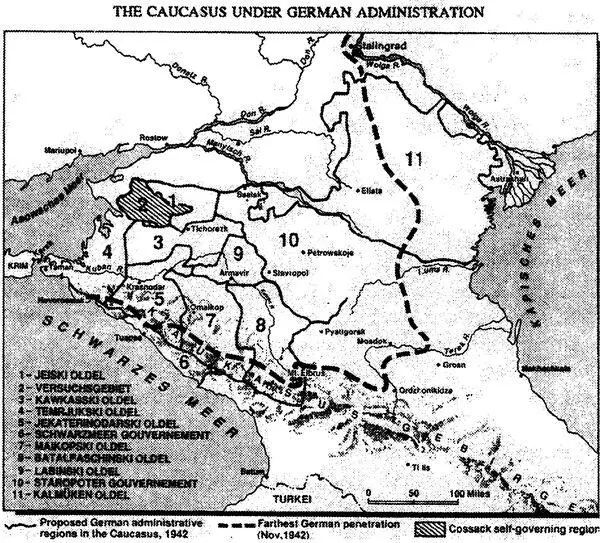

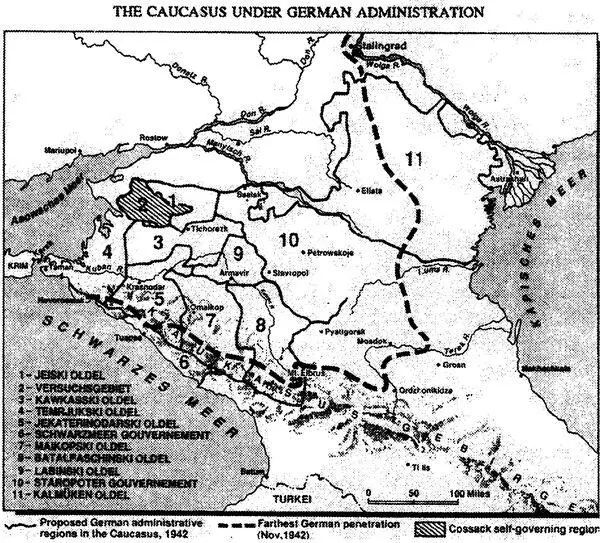

По получении одобрения от генерала Вагнера (генерал-квартирмейстер Генерального штаба) 1 октября 1942 года округ начал функционировать (см. карту 1).

Карта 1. Немецкая карта оккупированного Северного Кавказа. Заштрихован район казачьего самоуправления на Кубани.

Первоначально он включал шесть районов севернее нижней Кубани, с населением примерно 160 тысяч человек [295] Dallin A. German rule in Russia 1941–1945: Astudy of occupation policies. C. 300; Newland S. Cossacks in the German army 1941–1945. P. 129.

. Приказ о начале эксперимента был составлен и подписан без ведома восточного министерства и СС.

Поэтому, как только Шикаданц (ближайший соратник Розенберга) узнал о «первом автономном штате с собственным суверенитетом» на Востоке, он немедленно потребовал разъяснений. Это было связано с тем, что восточное министерство было против любых автономных образований на территории Советского Союза, и казаки не являлись исключением. Поэтому уже на первом совещании в ОКХ (Штаб объединенного командования сухопутных войск) Шикаданц сообщил, что все слухи о Казачьей республике «крайне непроверенные». По всей видимости, он просто не поверил в произошедшее. Когда же все опасения восточного министерства подтвердились, Шикаданц попробовал опротестовать принятое решение, аргументируя это тем, что вопрос был решен армией без консультаций с другими заинтересованными инстанциями, имея в виду прежде всего свое министерство и СС, которые также протестовали против создания автономного округа на оккупированных территориях. Тем не менее, несмотря на все споры и разногласия, 5 ноября генерал-квартирмейстр Вагнер окончательно одобрил создание «Казачьего автономного округа».

Структура «государственного» управления в «Казачьем округе» была тщательно продумана и отвечала всем вековым требованиям казачьих институтов власти. Низшим уровнем административного деления была станица, во главе которой стоял выборный атаман. Станицы объединялись в районы (всего 6), каждый из которых также возглавлялся выборным атаманом. Венчал пирамиду власти так называемый «верховный атаман», который назначался на эту должность немецким полевым командованием. Ко всему прочему, каждый атаман, независимо от своей значимости, имел некое подобие кабинета министров — совет старейшин, в свою очередь избиравшихся на станичном или районном Круге. В соответствии с немецкой концепцией автономного округа все атаманы подчинялись в первую очередь своему верховному атаману а не Германскому командованию. Верховный атаман имел двух помощников (первых заместителей), которые держали в своих руках все нити управления. К сожалению, не совсем понятно, кем были эти люди — немцами или представителями казачьего населения. В их компетенции находились следующие вопросы: организация полиции из местных жителей (ее главной задачей было поддержание внутреннего порядка), финансы, сельское хозяйство и животноводство, здравоохранение, образование, культура, строительство дорог и поддержание их в нормальном состоянии. Главной же задачей назначенного немцами атамана было формирование из местного населения-небольших отрядов самообороны. Эти боевые части, как говорилось в официальном немецком приказе, должны были служить делу «защиты и освобождения своей родины от Большевизма» [296] Newland S. Cossacks in the German army 1941–1945. P. 131.

. К концу 1942 года под командованием верховного атамана уже находились три казачьи сотни. Еще 3 тысячи казаков в любой момент были готовы выступить против большевиков с оружием в руках. Всего же, по подсчетам немецких кураторов, «Казачий округ» вполне мог создать и содержать армию в 75 тысяч штыков [297] Siefers K. Das Versuchgebiet in Kuban-Kosaken-Raum, als Ausgangpunkt zur Klarlegung des gesamten Kosakenproblems. Цит. по: Newland S. Cossacks in the German army 1941–1945. P. 131.

. На зиму 1942/1943 гг. была запланирована подготовка первых 25 тысяч казачьих добровольцев для немецкой армии.

Уже к январю 1943-го немецкое руководство планировало расширить границы округа и назначить командиров казачьих отрядов, сформированных на этой территории. Среди казачьих лидеров Кубани началась оживленная дискуссия о проблемах довольно отдаленного будущего, например, о перспективе образования более широкой казачьей автономии, включающей территорию Украины, России и Кавказа. Строились также далеко идущие планы в области сельского хозяйства, военной реформы и образования. Но на практике было сделано очень мало. На проведение многообещающих реформ просто-напросто не хватило времени. В январе 1943 года немецкая группа армий «А», под ударами советских войск, оставила казачьи территории, и эксперимент закончился, так толком и не начавшись. Можно с уверенностью констатировать тот факт, что на своей автономной территории казаки практически ничего из задуманного сделать не успели и все их планы остались, в основном, на бумаге. Исключение составило разве что появление огромного количества новых песен и частушек, в которых либо воспевались произошедшие перемены, либо сыпались проклятия в адрес большевиков. Вот одно из характерных творений кубанских казаков того времени:

Читать дальше