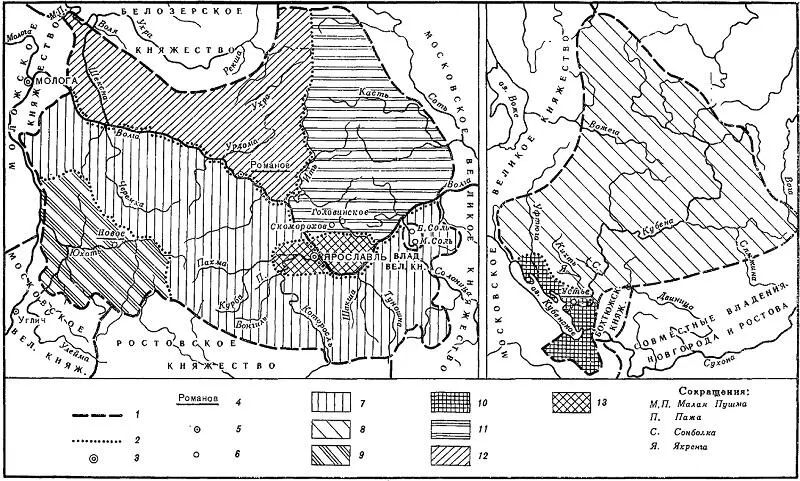

Думается, сказанного вполне достаточно для вывода о том, что владения князя Романа Васильевича простирались от р. Ити до р. Малой Пушмы, захватывая достаточно широкую полосу земель, лежавших по левому берегу Волги. (См. рис. 11).

Рис. 11. Ярославское княжество в конце XIV в.

Проанализированный материал позволяет сделать некоторые заключения относительно территорий первых ярославских уделов. Несомненно, что самым крупным из них был удел собственно ярославского князя. Василий Васильевич владел всеми относившимися к Ярославлю землями по правой стороне Волги, которые, судя по целому ряду признаков, были освоены раньше и заселены гуще, чем земли ярославского левобережья, а также обширнейшей заозерско-кубенской территорией. Эта территория была отрезана от основных владений князя Василия и вообще от остальных земель княжества. В какое время и каким образом сформировались владения ярославских князей по Кубене и близ Кубенского озера, пока остается неясным. Можно лишь с некоторой долей вероятности утверждать, что в первой половине XIV в. такие владения уже существовали [1851].

Хотя в руках Василия Васильевича Ярославского оказались земли, лежавшие в разных районах княжества, они по своим размерам превышали уделы его двух братьев. Становится очевидным, что помета о Василии в родословных росписях "был на большем княженье на Ярославле" точно отражала суть дела. Старейшинство в ярославских князьях оказывается связанным с обладанием большим уделом. Тут ясно прослеживаются те же тенденции сохранения политического единства под рукой старшего князя, что и в других княжествах Северо-Восточной Руси XIV в.: Тверском, Московском, Нижегородском, Стародубском. И совсем неслучайно старший сын Василия Васильевича Иван, по смерти отца занявший его стол, в конце XIV в. титулуется великим князем ярославским.

Во избежание возможных конфликтов уделы трех сыновей Василия Давыдовича четко отграничивались друг от друга. Во всяком случае не удается проследить владений, например, Василия в уделе Глеба или Глеба в уделе Романа. Единственным районом, где владения братьев, по-видимому, смешивались, были земли вокруг Ярославля. Говорить "по-видимому" приходится потому, что прямые данные о княжеских вотчинах в ярославской округе относятся не к самим Васильевичам, а к их потомкам, которые могли приобретать земли в уделах родственников и тем самым нарушать древнюю географию удельных владений. Выше было показано, что вотчины близ Ярославля имели сын Василия Васильевича Семен Новленский, внук Роман Иванович, правнуки Федор и Семен Романовичи, Даниил Васильевич; сын Глеба Васильевича Константин Шах. В этом отношении история развития ярославской округи сходна с судьбами округ Москвы, Твери, отчасти Суздаля. Наличие владений князей разных родственных линий вблизи от стольного города княжества было одной из основ заинтересованности этих князей в политическом единстве и средством их подчинения старшему представителю княжеского дома. Во многом благодаря такому единству ярославские князья сумели сохранить в XIV в. неприкосновенность своих территорий от попыток захвата их другими князьями.

* * *

Примерно в 60–70-е годы XIV в. от Ярославля отделилась Молога. Моложский князь Федор Михайлович назван в числе князей, участвовавших в 1375 г. в походе на Тверь [1852]. При этом князе, умершем в 1408 г. [1853], вероятно, возникли и первые моложские уделы, но интенсивное дробление княжества наступает только после смерти Федора Михайловича. В правление же князя Федора уделы могли иметь только два его брата: Лев (или его сын Андрей) и Иван. Где находились владения Льва или Андрея, сказать трудно. Возможно, они лежали к северо-востоку от Мологи.

Удел князя Ивана определяется по местоположению вотчин его потомков. Средний сын Ивана Глеб носил прозвище Шуморовского [1854]. На юго-запад от Мологи известны с. Шуморово и р. Шумора [1855]. Судя по прозвищу, здесь и находились владения князя Глеба Ивановича. Племянник Глеба и внук Ивана князь Иван Федорович Ушатый в начале XVI в. владел отчинными землями по Волге, близ устья Юхоти [1856]. Приведенные данные заставляют думать, что удел князя Ивана Михайловича располагался по левому берегу Волги, вверх от устья Мологи и по меньшей мере достигал района против впадения в Волгу Юхоти.

Пределы владений самого моложского князя Федора Михайловича также частично определяются по владениям его потомков. Второй сын Федора князь Семен имел прозвище Сицкого [1857]. Оно произошло от названия р. Сить, по которой, очевидно, и лежали владения этого князя. Еще дальше от г. Мологи, на северо-запад от нее, находилась вотчина четвертого сына Федора Михайловича князя Ивана Прозоровского [1858]. Свое прозвище он получил от стоявшего на р. Редме с. Прозорова [1859]. Это село упоминается в конце 50 — начале 60-х годов XVI в. Тогда оно было владением князей Михаила Федоровича и Александра Ивановича Прозоровских [1860], двоюродных братьев, представителей младшей ветви князей Прозоровских [1861]. Сохраненное в роду сына Ивана Прозоровского князя Андрея с. Прозорово, очевидно перешедшее к нему после смерти отца, было, скорее всего, центром владений самого Ивана [1862]. Возможно, отчина последнего захватывала и территорию впервые упоминаемого в духовной грамоте Ивана III 1504 г. Холопьего городка на р. Мологе [1863]и даже простиралась выше по течению этой реки, как было много позже, во времена праправнуков князя Ивана князей Михаила Федоровича и Александра Ивановича Прозоровских [1864].

Читать дальше

![Владимир Зещинский - Наяль Давье. Граф северо-запада [litres]](/books/427902/vladimir-zechinskij-nayal-dave-graf-severo-thumb.webp)