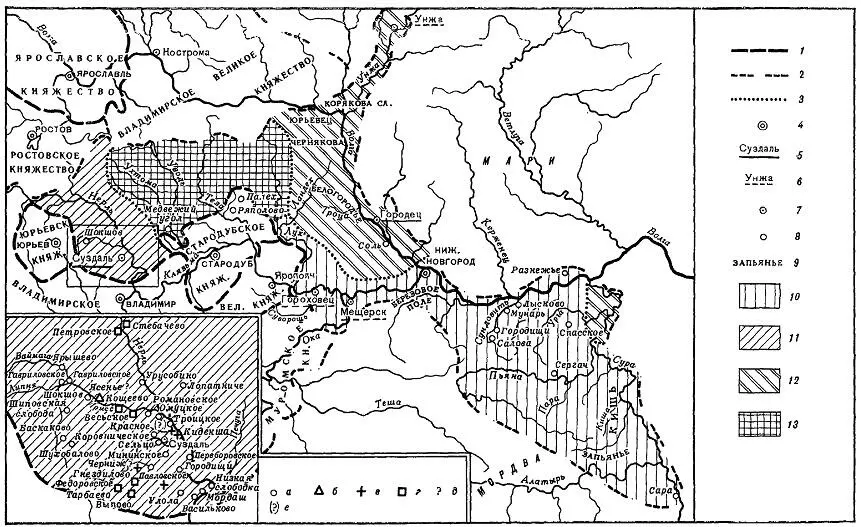

Рис. 7. Нижегородское великое княжество в 60-е годы XIV.

Произведенная локализация владений всех четырех сыновей Константина Васильевича позволяет сделать некоторые выводы. Прежде всего становится очевидным, что сформировавшиеся в конце 50 — начале 60-х годов XIV в. уделы Нижегородского княжества опирались на ту более раннюю административно-территориальную структуру, которая была присуща Нижегородскому (Городецкому), отчасти Суздальскому княжествам поры их раздельного существования. Такая преемственность обеспечивала определенную стабильность владениям сыновей Константина Васильевича, однако полного тождества между территориями уделов и городов с волостями первого десятилетия XIV в. не было. Материалы XV–XVI вв. показывают, что удельное членение нижегородской территории было достаточно прочным. В свое время А.Е. Пресняков писал о невыработанности форм внутреннего «удельного» строя Нижегородского великого княжества, объясняя это бурной и скоротечной судьбой данного государственного образования [1389]. Теперь, привлекая новые факты, можно констатировать, что это не так. Несмотря на напряженные условия своего внешнего существования [1390], Нижегородское княжество сохраняло свою систему деления на уделы. В этом отношении оно развивалось так же, как и другие крупные государственные образования Северо-Восточной Руси.

Впрочем, феодальный раздел Нижегородского княжества на первых порах не помешал нижегородским князьям продолжить ту борьбу за великое княжение Владимирское, какую начал их отец Константин Васильевич. Воспользовавшись малолетством московского князя Дмитрия Ивановича и, как можно думать, недовольством Орды политикой его отца великого князя Ивана Красного, Владимирское великое княжение захватил Дмитрий-Фома Суздальский. Получив ярлык у хана Ноуруза (Науруса), князь Дмитрий 22 июня 1360 г. был торжественно посажен на владимирский стол [1391]. Она занимал его в течение двух лет, пользуясь поддержкой своего старшего брата Андрея Нижегородского, ростовского князя Константина Васильевича и Новгорода Великого [1392]. В 1362 г. Дмитрий Московский (точнее, его окружение, поскольку самому Дмитрию было тогда 12 лет) добился у очередного ордынского хана Мюрида (Амурата) ярлыка на Владимирское великое княжение. Суздальский князь пытался удержать Владимир за собой, но был выбит оттуда московскими войсками. Весной или летом 1363 г. Дмитрий Константинович с помощью монголо-татар вновь сел во Владимире, но продержался там только неделю. Москвичи «прогна его пакы съ великаго княжениа» и даже осадили в отчинном Суздале. Дмитрий вынужден был просить мира [1393].

Между тем в самом Нижегородском княжестве произошли неожиданные события. Третий из Константиновичей князь Борис Городецкий, воспользовавшись тем, что старший брат Андрей, видимо, устранился от управления [1394], а другой брат Дмитрий-Фома втянулся в борьбу за владимирский стол, захватил в 1363 г. Нижний Новгород [1395]. Под его властью оказались земли городецкого и нижегородского уделов, т. е. большая часть территории княжества. Попытка Дмитрия уговорить Бориса уступить ему как более старшему Нижний Новгород успеха не имела. Между братьями назревал вооруженный конфликт. В этих условиях Дмитрий-Фома вынужден был окончательно отказаться от соперничества с московским князем за великое княжение Владимирское и более того — просить у него помощи против Бориса [1396]. Дипломатическое вмешательство Москвы о «подѣлѣ» Нижегородского княжества между братьями не дало результата [1397]. Тогда Дмитрий Московский послал свои рати в помощь Дмитрию Суздальскому. Но до кровопролития дело не дошло. Борис встретил брата у Бережца (село на левом берегу Оки, несколько выше устья Клязьмы), «кланяяся и покаряяся и прося мира» [1398]. Покорность привела к миру. Братья «подѣлишася княжениемь Новогородскымъ», причем Дмитрий «сѣде на княжении въ Новѣгородѣ въ Нижнемъ, а князю Борису… вдасть Городепь» [1399].

В итоге к концу 1364 г. политическое положение внутри Нижегородского княжества стабилизировалось, хотя и произошло перераспределение территорий. Нижний Новгород перешел к Дмитрию-Фоме Константиновичу. За ним же сохранился его прежний суздальский удел. Часть суздальских земель осталась за Дмитрием Ногтем, а городецкие — за князем Борисом. Помимо Городца, источники фиксируют у Бориса владения на восточной окраине Нижегородского княжества. Что же принадлежало здесь Борису?

Читать дальше

![Владимир Зещинский - Наяль Давье. Граф северо-запада [litres]](/books/427902/vladimir-zechinskij-nayal-dave-graf-severo-thumb.webp)