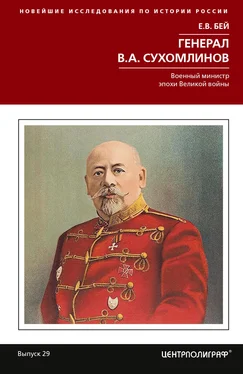

Портупей-юнкер Сухомлинов окончил училище 17 июля 1867 г. и был выпущен на службу корнетом в лейб-гвардии Уланский Его Величества полк 31. Кстати, ровно через год сюда же распределили и младшего брата Николая.

В 1863 г. полк прибыл в Варшаву, где вошел в состав гвардейского отряда при особе наместника царства Польского, Е. И. В. великого князя Константина Николаевича. В польскую столицу были переведены «те гвардейские полки, которые по своим названиям и мундирам, напоминали прежние полки польской армии времен Великого Князя Константина Павловича» 32. Эти части должны были стать надежной опорой и охраной наместника в ходе усмирения восстания.

После замирения края общественная жизнь вошла в свою колею, но отголоски кровавых событий были еще свежи в памяти: «Поляки держались замкнуто, не сходясь с русскими, которые и в свой черед не выказывали особенной наклонности к сближению» 33. Российские офицеры ощущали некоторую недоброжелательность со стороны местного населения и стремились по возможности покинуть Варшаву.

Командирами полка в означенное время были генерал граф П.К. Крейц, а затем сменивший его в 1866 г. генерал князь И.Ф. Шаховский, продолживший труды своих предшественников: «…главнейшее внимание этого командира устремлено было на развитие в своих офицерах тех кавалерийских способностей, которые дали такие блестящие результаты в современной прусской кавалерии: усиленные практические занятия разъездной и аванпостной службы, частые и совершенно внезапные, никем неожиданные тревоги, военные проездки, с целью все более и более втягивать людей и лошадей в привычку к быстрым и продолжительным передвижениям, полная ответственность частных начальников, до взводного командира включительно, за нравственное и военно-учебное состояние вверенных им частей, выработка в офицерах настоящего кавалерийского духа, самостоятельности, сметки и находчивости в командовании людьми в различные проблематические моменты военных обстоятельств, – вот что составляло главнейшую характеристику командирской деятельности князя Шаховского» 34. Судя по воспоминаниям Сухомлинова, не все было так радужно в полку, и служба в гарнизоне не очень соответствовала тому, чтобы молодежь относилась с особым усердием к своим обязанностям: «Положение корнета в эскадроне не соответствовало тому, чтобы молодые офицеры имели возможность совершенствоваться и своей службой приносить пользу. Вся служебная работа в совокупности выполнялась эскадронным командиром и вахмистром, вместе с унтер-офицером, но довольно часто даже одним вахмистром» 35.

По этим причинам после четырех лет службы в полку Сухомлинов решает продолжить свое образование и в возрасте 23 лет подает прошение о поступлении в Николаевскую академию Генерального штаба. Поступление проходило в два этапа: сначала письменные экзамены при штабах военных округов, а уже затем устные вступительные испытания непосредственно при академии в Санкт-Петербурге. На подготовку и сдачу вступительных экзаменов у офицеров, как правило, уходил год напряженного труда, причем процент отсева поступающих, даже на этапе предварительных испытаний, был очень велик 36. В мае 1871 г. Сухомлинова перевели в резервный эскадрон полка для подготовки и сдачи экзамена при корпусном штабе. 5 октября, «по выдержании» вступительных экзаменов в Санкт-Петербурге, молодого корнета зачисляют в списки академии 37. Оставив среди бывших сослуживцев о себе память как о достойном офицере и умелом кавалеристе, он и впоследствии, возглавляя военное министерство, не забывал истоков своей службы.

Обучение в академии состояло из трехлетнего цикла: двухгодичный основной курс (теоретический и практический) и дополнительный шестимесячный курс (для окончивших основной курс по 1-му и 2-му разрядам), предназначавшийся для привития офицерам практических навыков службы в Генеральном штабе. Курс был учрежден с 1869 г. и первоначально длился шесть месяцев 38. До 1897 г. к Генеральному штабу причисляли всех офицеров, окончивших дополнительный курс, и лишь позднее стали отбирать лучших.

В то время академию возглавлял генерал-майор А.Л. Леонтьев. В официальных источниках время пребывания Леонтьева на этом посту оценивается как время расцвета военноучебного заведения. На общем отделении академии главными предметами были тактика, стратегия, военная история, военная администрация, военная статистика, геодезия с картографией, съемкой и черчением, а вспомогательными – русский язык, сведения по артиллерийской и инженерной части, международное право и иностранные языки. Окончание академии предполагало стремительную военную карьеру.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Фредерик Браун - Конец великой войны [По страницам военной фантастики]](/books/414041/frederik-braun-konec-velikoj-vojny-po-stranicam-v-thumb.webp)