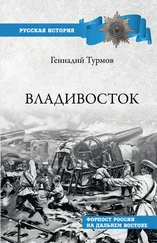

В Петербурге считали, что непредсказуемость стратегической ситуации в Прибалтийском регионе и финской части Балтийского моря, как и во время Крымской войны, связана со Швецией. Демилитаризация Аландских островов после Парижского мирного договора 1856 г. ослабила оборону России на Балтийском море, однако положение стало меняться после вступления России в союз с Францией и Великобританией. Поражение на Дальнем Востоке и потеря флота дополнительно ослабили оборону на Балтике, поэтому в Петербурге приступили к критическому рассмотрению положения о демилитаризации островов. Но высшее руководство страны находилось в неуверенных руках, и эта неуверенность проявлялась и в политике на Балтике.

Николай II и Вильгельм II были родственниками и лично знали друг друга. В июле 1905 г. они на яхтах путешествовали по Балтийскому морю и встретились в Бьеркэ, где подписали российско-германский союзный договор, известный как Бьеркский договор. Это был договор о взаимной обороне, в котором говорилось: «В случае если одно из государств окажется объектом нападения со стороны любого европейского государства, договаривающиеся стороны окажут помощь находящимися в Европе сухопутными и морскими силами» {376} 376 Русско-германский союзный договор. Бьёрке 11/24.7.1905. Проект «Исторические материалы». http://istmat.info/node/27282.

.

Договор отвечал интересам обоих государств и мог радикально изменить стратегическое положение на Балтийском море. Однако он в корне противоречил действующему российско-французскому союзному договору. Министру иностранных дел В.Н. Ламсдорфу и председателю Совета министров С.Ю. Витте удалось убедить императора в том, что союзный договор с Германией абсолютно противоречил интересам и обязательствам России. В ноябре 1905 г. Николай в письме Вильгельму объявил, что союзный договор не вступит в силу {377} 377 Суряев В.Н. Русская императорская армия накануне и в годы великой войны. С. 33–34.

.

«Свидание в шхерах». Император Николай II и кайзер Вильгельм на борту катера в районе Бьеркского архипелага (совр. Березовые острова, Ленинградская область), 11 (24) июля 1905 г.

Несмотря на это, Россия продолжала прилагать усилия для смягчения ситуации в регионе Балтийского моря. В 1905 г. посол России в Копенгагене А.П. Извольский поднял вопрос о статусе Аландских островов. В 1906 г. он занял пост министра иностранных дел, а в январе 1907 г. направил в Лондон и Париж памятную записку, предлагавшую, чтобы Великобритания и Франция вместе с Россией объявили недействующими положения Парижского мирного договора 1856 г., касающиеся Аландских островов. Перед этим он входил в контакт с Германией и получил заверения в отсутствии у нее возражений по этой инициативе. Германия обещала также оказать поддержку России в случае возникновения подозрений и сопротивления со стороны Швеции {378} 378 Игнатьев А.В. Внешняя политика России в 1905–1907 гг. С. 243–254.

.

Министр иностранных дел Великобритании Э. Грей не хотел отказываться от договора по Аландским островам, так как договор обеспечивал странам Запада право вмешательства в события на Балтике. Но и отвергать предложение Извольского ему не хотелось. Поэтому он предложил созвать конференцию, в которой кроме стран-сторон договора, то есть Великобритании, Франции и России, приняла бы участие и Германия. Но Россия не желала увязывать проблему Аландских островов с другими спорными вопросами региона Балтийского моря и не поддержала идею созыва конференции. Своим немецким коллегам Извольский объяснил причину отказа стремлением не допустить вмешательства нерегиональных государств в дела Балтийского региона. В Швеции кронпринц Густав интересовался этим вопросом с 1906 г., а в 1907 г., уже став королем, он посетил Берлин с официальным визитом, в ходе которого обсуждал этот вопрос с руководителями внешней политики Германии. Он объявил, что Швеция безоговорочно поддерживает Россию в вопросе об Аландских островах. Тогда он еще не знал, что Германия и Россия 29 октября 1907 г. подписали секретный договор по Балтийскому морю, в котором были свои положения по Аландским островам. Они договорились, что Германия не считает отказ от договора по Аландским островам нарушением статус-кво на Балтийском море.

В Лондоне и Париже больше интересовались положением в Северном море, а не на Балтике. Великобритания и Франция считали произошедшие изменения такими, что договор 1856 г. больше не соответствовал реалиям времени. В Берлине это восприняли как изменение политики Великобритании и Франции в регионе Балтийского моря. В это время проходили и переговоры Германии с Великобританией по проблемам Северного моря. Для Англии они представляли больший интерес. Министр иностранных дел Грей заявил о согласии Великобритании включить в договор по Северному морю вопросы, относящиеся к Балтике, так как договор по Балтийскому морю не будет ограничивать свободу морского судоходства. Россия больше не считалась противником Англии. Все это позволило России пригласить в Петербург представителей государств Балтийского региона на переговоры о снижении напряженности на Балтике. В результате переговоров представители Швеции, Германии, Дании и России 23 апреля 1908 г. подписали договор о дружбе и добрососедстве в регионе Балтийского моря. В Лондоне договор также был подписан 23 апреля 1908 г. Но это еще не означало отказа от договора по Аландским островам. В сентябре 1908 г. Извольский встретился с министром иностранных дел Швеции Э. Тролле и объявил ему, что для выхода из договора России необходимо согласие Швеции. За это Россия была бы согласна заключить со Швецией двустороннее соглашение о сохранении статус-кво. Шведы понимали, что поддержка Швеции нужна России для оформления выхода из договора 1856 г. по статусу Аландских островов. Извольский хотел, чтобы Швеция воздействовала на другие страны Запада, побуждая их согласиться на денонсацию договора по Аландским островам. Король Швеции Густав V был готов пойти на это, однако его посол в Петербурге генерал Э. Брендстрём возражал. Он считал, что русские быстро укрепят эти острова, тем самым ослабив оборону Швеции. Поэтому предлагал заручиться поддержкой Великобритании в этом вопросе {379} 379 Lindberg F. Den svenska utrikespolitikens historia III:4, 1872–1914, Stockholm 1958, 208–209; Luntinen P. The Baltic Question 1903–1908. Helsinki, 1975, 222.

.

Читать дальше