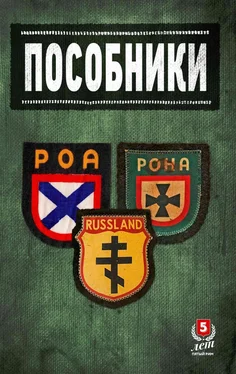

Часть представленных статей и материалов намечают новые пути для дальнейших исследований, необходимых для того, чтобы углубить наше понимание различных проблем и аспектов русского коллаборационизма. Надеемся, что известное методическое и стилистическое разнообразие публикаций, подготовленных участниками данного проекта, — позиция которых, заметим, не всегда совпадает с позицией редакторов-составителей сборника, — будет способствовать развитию исторических знаний по этому вопросу.

Д.А. Жуков, И.И. Ковтун

Федор Синицын

Коллаборационизм

Историко-правовой анализ терминологии

Понятие «коллаборационизм» [5] От фр. collaboration — сотрудничество (происходит от аналогичного латинского слова).

в современной науке имеет, фактически, общепризнанное значение: сотрудничество с врагом страны в военное время [6] См.: Hoffmann S . Collaborationism in France during World War II // The Journal of Modern History. Vol. 40. № 3 (September 1968). P. 379; http://www.dictionary. com/browse/collaborationist?qsrc=2446 (дата обращения: 8.08.2018); http:// www.enzyklo.de/Begrif/ f kollaboration (дата обращения: 8.08.2018); https://www. universalis.fr /dictionnaire/collaborationnisme (дата обращения: 8.08.2018).

. В российской историографии этот термин широко используется, однако его толкование остается дискуссионным. Б.Н. Ковалев отмечает, что термин «коллаборационист» нужно применять «для обозначения людей, сотрудничавших в различных формах с нацистским оккупационным режимом» [7] Ковалев Б.Н . Коллаборационизм в России в 1941–1945 гг.: типы и формы. Великий Новгород, 2009. С. 9.

. М.И. Семиряга использовал такое определение коллаборационизма: «измена родине», «содействие в военное время агрессору со стороны граждан его жертвы в ущерб своей родине и народу». Применительно к условиям Второй мировой войны, М.И. Семиряга понимал коллаборационизм как «разновидность фашизма и практика сотрудничества национальных предателей с гитлеровскими властями в ущерб своему народу и родине» [8] Семиряга М.И. Коллаборационизм: природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны. М., 2000. С. 21, 815.

. И.А. Гилязов, напротив, считает, что следует разделять понятия «коллаборационист» и «предатель»: «Любой факт предательства в годы войны можно рассматривать как пример коллаборационизма, но не любой случай коллаборационизма есть проявление предательства». В целом, И.А. Гилязов делает вывод, что «с точки зрения исторической науки абсолютно точно и однозначно оценить явление коллаборационизма практически невозможно» [9] Гилязов И.А. Легион «Идель-Урал». М., 2009. С. 15–16.

.

На наш взгляд, это вполне возможно, если провести детальную проработку термина «коллаборационизм», основанную и на научно-историческом, и на юридическом подходе к этой проблеме. Тем более, что понятие «коллаборационист» с момента его появления стало не только клеймом или стигмой: признание человека коллаборационистом, с точки зрения государства, может повлечь для первого весьма негативные правовые последствия (вплоть до применения смертной казни). Поэтому здесь необходим очень четкий и аккуратный терминологический подход.

Применительно к коллаборационизму граждан СССР в период Великой Отечественной войны, когда это явление было, пожалуй, наиболее значимым в нашей истории, нужно руководствоваться положениями советского законодательства, действовавшего в тот момент. Проблемой здесь является то, что термин «коллаборационизм» в отечественном законодательстве отсутствовал тогда (и отсутствует сейчас), что также является одним из факторов разногласий в толковании этого термина. Однако решить эту проблему можно, если проанализировать правовые нормы советского законодательства периода Великой Отечественной войны, которые коррелируют с общепринятым пониманием термина «коллаборационизм».

Основа государственного подхода к проблеме коллаборационизма в Советском Союзе была отражена в нескольких нормативно-правовых актах. 25 февраля 1927 г. ЦИК СССР утвердил «Положение о преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных преступлениях против порядка управления)». Статья 3 Положения устанавливала уголовную ответственность за «сношения в контрреволюционных целях с иностранным государством или отдельными его представителями, а равно способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с Союзом ССР в состоянии войны или ведущему с ним борьбу путем интервенции или блокады».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Ричард Локк - О жителях Луны и других достопримечательных открытиях [Фантастическая литература - Исследования и материалы. Том IV]](/books/404770/richard-lokk-o-zhitelyah-luny-i-drugih-dostoprimechate-thumb.webp)

![Ганс Эверс - Эдгар Аллан По [Фантастическая литература - исследования и материалы, т. III]](/books/411217/gans-evers-edgar-allan-po-fantasticheskaya-literatu-thumb.webp)