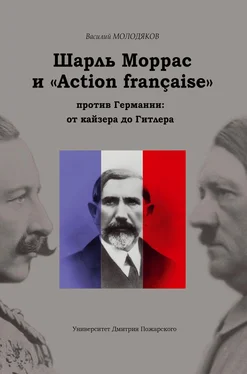

По той же причине врагом Морраса стал Жорж Бернанос, «королевский газетчик» первого призыва, восторженно называвший участников движения «подлинными сынами Галлии». Похвалы Доде – с его литературными оценками считались и политические противники – первому роману Бернаноса, отошедшего от политической активности, «Под солнцем сатаны» (1926), способствовали признанию прозаика. В ноябре 1926 г. Бернанос поддержал «Action française» в конфликте с Ватиканом, но годом позже разошелся с Моррасом «без скандала, по-английски», перейдя в газету «Le Figaro», которую парфюмерный магнат Франсуа Коти стал финансировать вместо L'АF . Моррас счел это изменой, хотя расставание было мирным [246] Подробнее: Serant P. Les dissidents de L'Action française. Р. 113–120; MNT, 79–82, 129–163.

. Только через десять лет Бернанос обрушил на бывшего мэтра неистовые проклятия, но об этом позже.

Поиск везде и во всем германских интриг [247] Моррас утверждал, что инициатором решения 1914 г. был секретарь конгрегации монсеньор Эссер (немец!) и что официоз Ватикана «Osservatore romano» в годы мировой войны занимал прогерманскую позицию (AFV, 210–217, 303–308).

можно считать манией Морраса, но еще 4 февраля 1922 г. L'АF в корреспонденции из Рима назвала кардинала Акилле Ратти, будущего папу Пия XI, больше политиком, чем священником, и сторонником итало-германо-большевистского сотрудничества (JMM, 151). Германофилом считался и статс-секретарь Ватикана (второе лицо после понтифика) кардинал Пьетро Гаспарри, которого правоверный католик Доде непочтительно отнес к числу «Черетти, Гаспарри и прочих галлофобных Спагетти» (LDD, 99). 25 февраля 1931 г. ватиканский официоз «Osservatore romano» заявил, что церковное «осуждение некоторых принципов программы ни в коем случае не означает осуждения всей политики партии, о которой идет речь». А речь шла о нацистской партии, еще не пришедшей к власти, с осуждением идеологии которой выступила группа немецких епископов [248] Lazare de Gérin Ricard, Louis Truc. Histoire de l'Action française. Paris, 1949. P. 147–148.

.

Дополнительный повод для беспокойства появился 1 января 1927 г. Выступая на новогоднем приеме в Елисейском дворце в качестве дуайена дипломатического корпуса, папский нунций кардинал Луиджи Мальоне высоко оценил «усилия Франции по примирению народов», особо отметив Бриана (AFV, 126–128). Персональное упоминание министра иностранных дел, известного атеиста и проводника антицерковной политики, в речи, адресованной президенту республики от имени Святого престола, выходило за рамки протокольной любезности. Всё «выглядело так, как будто между Кэ д'Орсэ и площадью Святого Петра заключен взаимовыгодный договор. Бриан взялся восстановить хорошие отношения с Ватиканом. Святейший Отец в ответ обещал осуждение, которое освободило бы (французских. – В. М. ) политиков-демагогов от усиливавшейся с каждым днем опасности для них со стороны идей “Аction française”» [249] De Gérin Ricard L., Truc L. Histoire de l'Action française. P. 144–145. 13 мая 1931 г. «Le temps» утверждала, что Ватикан «советовал» депутатам-католикам голосовать за Бриана на выборах президента Франции (Там же. Р. 150).

.

Похвалы нунция Бриану подействовали на Морраса, как красная тряпка на давно разъяренного быка. Всего несколькими днями ранее он требовал поместить «злейшего врага мира» под стражу, чтобы не позволить ему вывести войска из Рейнской области и «нанести стране еще какой-нибудь новый ущерб». Вторые по качеству нападки он обрушил на Пуанкаре, напомнив, как тот предал рейнских сепаратистов: «У него собственные причины безмолвствовать, когда говорят о Ренании» [250] La politique de Charles Maurras. 1926–1927. T. I. P. 119, 127–129.

.

Еще не зная о вердикте от 29 декабря, Моррас ответил на речь нунция статьей, связавшей Ватикан и Бриана, Рур и Локарно (AFV, 124–132). Затем в газетах появились решение папы и его новое письмо к кардиналу Андриё. Моррас ответил, что «ничто не заткнет нам рот, и “Аction française” продолжит защищать национальные интересы» (AFV, 137–141). Конфликт перешел в открытую фазу, что ослабило движение, поэтому его руководители начали искать пути к примирению с папским престолом, достигнутому лишь в 1939 г. при новом понтифике.

Вернемся к рейнской проблеме. В ноябре 1926 г. во французской печати появилась анонимная статья, излагавшая, как вскоре выяснилось, позицию Фоша. «Эвакуация Рейнской области, если таковая, к несчастью, произойдет завтра, – говорилось в ней, – без малейшего преувеличения, оставит Францию без границы и без армии. Такова правда, суровая правда. Чтобы обеспечить и то, и другое, нам жизненно необходимое, требуются многие годы. Поскольку у нас их нет, эвакуация рейнских территорий станет настоящим преступлением против родины. Это должны понимать все у нас, начиная с политиков» [251] Цит. по: Charles Maurras. La Quadrilatère. Gallieni. Mangin. Foch. Joffre. Paris, 1931. P. 82.

. Однако после принятия Берлином в 1929 г. репарационного «плана Юнга» – и смерти Фоша – французское правительство решило досрочно завершить оккупацию. По приказу премьера – им оказался версальский «миротворец» Тардьё – войска 30 июня 1930 г. оставили Майнц. «Эвакуация Рейнской области лишила нас гласиса, охраняющего наши границы», – констатировал Анри Лемери [252] Henry Lémery. D'une République à l'autre. Souvenirs de la mêlée politique 1894–1944. Paris, 1964. P. 214.

. Того самого гласиса, о котором Дортен говорил в Париже семью годами ранее.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)