Кажется, что здесь есть какой-то подвох, ведь Карпатская наступательная операция, даже если брать предварительный период конца 1914 года, проходила всего лишь около четырех месяцев. Однако смотрим по потерям: русские потери в Карпатской операции (1000000) превосходили потери, понесенные обоими фронтами суммарно в четырех крупнейших операциях кампании 1914 года — Восточно-Прусской наступательной (245000), Галицийской Битве (235000), Варшавско-Ивангородской наступательной (120000), Лодзинской оборонительной (110000). То же самое — и у неприятеля, потерявшего 900000 человек (соответственно 45000, 400000, 110000, 50000). Чем-то ведь надо же было наносить такие потери!

Вдобавок, и сама организация стратегического руководства военными действиями была изначально порочной. В Карпатской наступательной операции, где растрачивались последние кадры и расстреливались последние снаряды, это обстоятельство сказалось с особенной силой. Ставка, непосредственно ведя войну по воле Верховного главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича, а не правительства и императора, сама устанавливала приоритетные цели кампании, что часто придавало ее стратегическому руководству авантюристический характер. Командующие фронтами постоянно настаивали на приоритете своего фронта, Ставка искала компромисса; при обозначившейся неудаче фронты сразу же запрашивали Верховного главнокомандующего о постановке задач, что вынуждало Ставку отделываться отписками по каждому вопросу. При всем том император далеко не всегда получал своевременную, обоснованную и точную информацию о стратегических замыслах руководства Действующей армии.

Пока же русские верховные штабы занимались малоосуществимыми, а зачастую и вовсе неосуществимыми проектами, оперативно-стратегическое планирование германской стороны, напротив, отличалось выдающимся прагматизмом. Сосредоточение мощной, щедро обеспеченной боеприпасами XI-й германской армии напротив ослабленной и более чем наполовину втянутой в горы русской 3-й армии, стало началом победоносного для австро-германских войск наступления на Востоке в 1915 году. Лишь выдающееся мужество войск позволило русской Действующей армии выстоять после тяжелых поражений 1915 года, чтобы поразить весь мир блестящей победой Брусиловского прорыва в 1916 году.

Трофейное австрийское знамя.

Форма военнослужащих имперской австро-венгерской армии (слева-направо): Рядовой австрийского пехотного полка. Рядовой венгерского пехотного полка. Рядовой босно-герцеговинской пехоты. Рядовой горной пехоты 4 ландверного полка. Офицер стрелкового батальона.

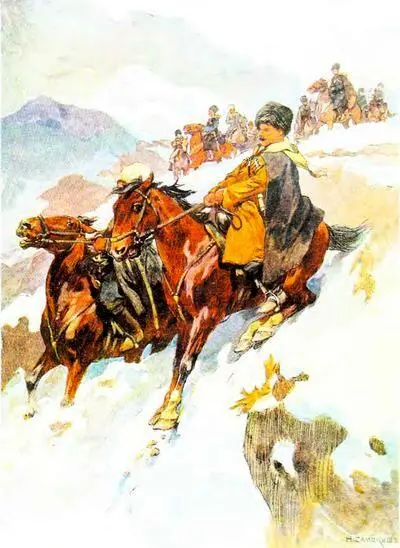

Русское казачье подразделение в горах.

* * *

На 4-й странице обложки:

Вверху: Император Николай II и Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич в крепости Перемышль.

Внизу: Русская гаубичная батарея на позиции.

Приказы по армиям Юго-Западного фронта за 1914 год, Киев, 1915.

Стратегический очерк войны 1914–1918 гг. М., 1922. Ч. 3. С. 74.

РГВИА. Ф. 2003. Оп.1. Д. 40. Л. 62–63, 177–178.

Кюльман Ф. Стратегия. М., 1939. С. 27.

Семанов С.Н. Брусилов. М., 1980. С. 137–138.

Керсновский А.А. История русской армии. М., 1994. Т. 3. С. 263.

ГАРФ. Ф. Р-5956. Оп.1. Д. 5. Л. 121, 127 об. — 128.

Бонч-Бруевич М.Д. Потеря нами Галиции в 1915 году. Ч. 1: Через Карпаты в Венгрию зимою 1915 года. М., 1920. С. 17–18.

Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 1983. С. 124.

Шацилло В.К. Первая мировая война 1914–1918. Факты. Документы. М., 2003. С. 103.

Зайончковский А.М. Подготовка России к империалистической войне. М., 1926. С. 16.

Данилов Ю.Н. Великий князь Николай Николаевич. Париж, 1930. С. 161.

ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 596. Л. 3–4.

Лодзинская операция. Сборник документов. М.-Л., 1936. С. 447–450.

См. напр.: Каменский М.П. Гибель XX корпуса 8/21 февраля 1915 года. Пг., 1921.

Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. М., 2003. С. 503.

Читать дальше

![Александр Оськин - Яркая жизнь Содружества в кошмарах [СИ]](/books/405056/aleksandr-oskin-yarkaya-zhizn-sodruzhestva-v-koshmara-thumb.webp)