5. бедность в отношении боевых средств, усугубляемая бесталанностью военачальников.

Продолжая разбор операций Юго-Западного фронта зимой-летом 1915 года, М. Д. Бонч-Бруевич считает, что Карпатская операция и неизбежно вытекавшее из нее Горлицкое поражение, в конечном итоге обратились в разгром большей части Вооруженных Сил Российской империи.

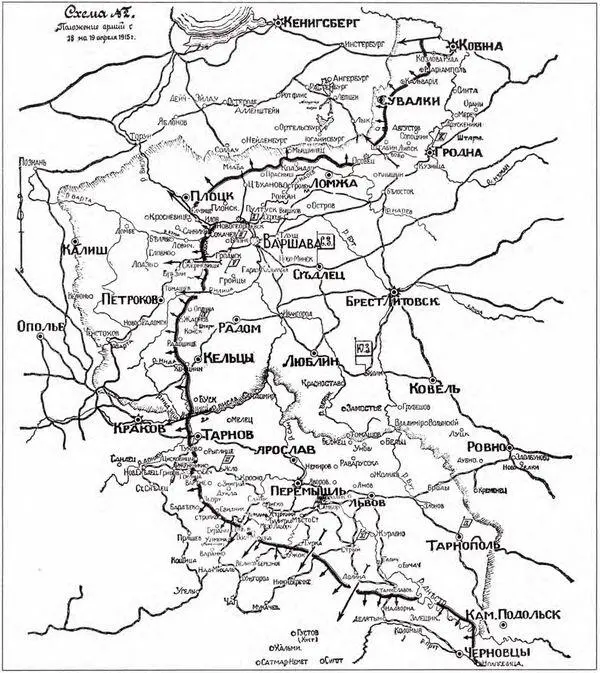

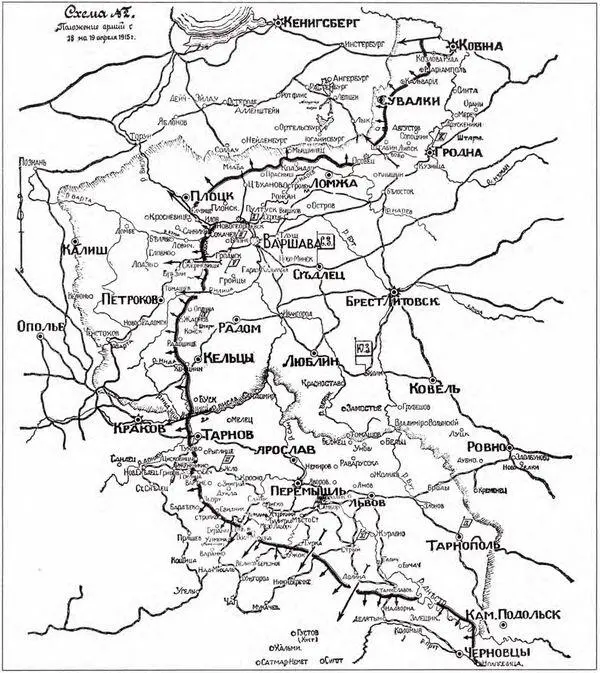

Положение противоборствующих сторон перед началом Горлицкой операции с 18 на 19 апреля 1915 г.

По его мнению, основными причинами такого поворота вещей стали следующие причины:

1. отсутствие определенного твердо проводимого в жизнь оперативного плана у Верховного главнокомандующего;

2. искание замысла Карпатской операции не в стратегической обстановке на всем театре военных действий, а в политических соображениях относительно привлечения на сторону Антанты до того нейтральных государств — Румынии и Италии — без достаточного взвешивания значения их вступления в войну;

3. недостаток решимости у Верховного главнокомандующего на своевременный отказ от дальнейшего развития Карпатской операции, и резкое изменение плана действий;

4. неизменное давление западных союзников на русскую стратегию;

5. неопределенность союзнических обязательств русской армии в отношении развития и ведения ее операций;

6. пренебрежение интересами России в угоду осуществления «фантастических оперативных планов» и «сверхсоюзнических» обязательств;

7. неспособность ген. Н. И. Иванова и расточительное расходование людского материала командованием Юго-Западного фронта в период проведения Карпатской операции.

В конечном счете, по мнению автора, Карпатская операция «привела к разгрому лучшей половины всей действующей русской армии, которая надолго после нее лишилась наступательного порыва» [34] Бонч-Бруевич М.Д. Потеря нами Галиции… Ч. 1. С. 116; Ч. 2, С. 6–7.

.

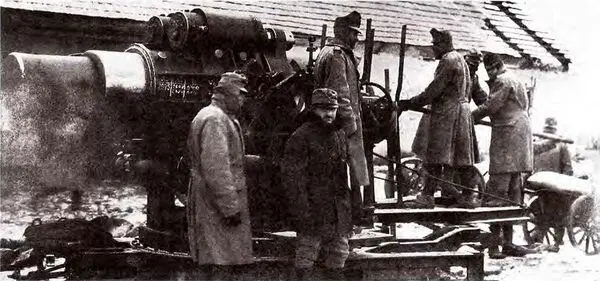

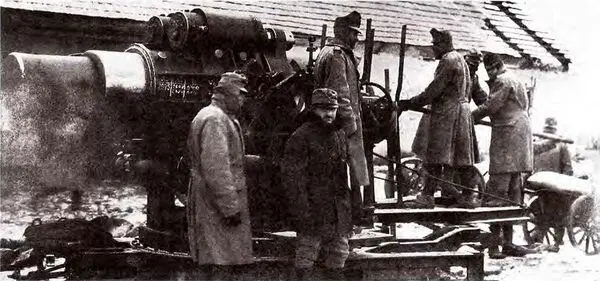

Австрийское 30,5-см орудие в Карпатах. Зима, 1915 г.

Если утверждение о разгроме и является спорным, то со всеми приводимыми М.Д. Бонч-Бруевичем пунктами следует в той или иной степени согласиться. Действительно, по мере втягивания армий в горы, группировка всего фронта и каждой армии в отдельности принимала линейный характер, без образования ударных групп и армейских резервов. Немцы направляли свои соединения в полосы действия австрийцев, осуществляя таким образом усиление группировок союзников и создавая своеобразную «амальгаму» союзных австро-германских войск на оперативном уровне. Обескровливание русских армий, наряду с созданием собственной свежей ударной группировки на стыке русских фронтов, давало австрийцам и германцам в руки все козыри.

Также ген. Н.И. Иванов не имел фронтового оперативного резерва, чтобы иметь возможность отразить вероятный удар противника. Фронтальное наступление, предписанное директивой 23 марта, постепенно выдыхалось, и на ряде участков измотанные и понесшие большие потери войска вынуждены были переходить к обороне. То есть, директива от 28 марта, по сути, лишь зафиксировала сложившееся независимо от воли штаба фронта положение. Самое интересное, что командующие армиями все это отлично понимали, но приказ вышестоящего начальника всегда имеет приоритетное значение перед соображениями целесообразности и безопасности. Высшие командиры пытались бороться с упущениями в тактике: так, приказом ген. П.А. Лечицкого по 9-й армии от 22 февраля 1915 года указывалось: «Фронтальная атака в горах ведет к огромным потерям и все-таки не дает решительного результата, почему во всех случаях следует применять обходы и притом достаточными силами» [35] ГАРФ. Ф. Р-6051. Oп. 1. Д. 20. Л. 31.

. Но обходы в боях за горные перевалы, при современной технике, невозможны, и генерал Лечицкий отлично понимал это. Никакая тактика не может спасти положения, если неудачны стратегия и оперативное искусство.

Именно в ходе Карпатской операции были расстреляны последние запасы артиллерийских снарядов: их нехватка в кампании 1915 года станет главной причиной тяжелейших поражений русских армий на Восточном фронте, сдаче всех западных польских и литовских губерний, громадных потерь в живой силе и несоизмеримом надломе воли к продолжению борьбы как на фронте, так и в тылу. По данным Е.З. Барсукова, запас легких 76-мм снарядов к январю 1915 года составлял более четырех миллионов штук, да еще 350 000 ежемесячно поступало с военных заводов страны. К маю запасы окажутся мизерными. А без артиллерии в современной войне драться никак невозможно.

Читать дальше

![Александр Оськин - Яркая жизнь Содружества в кошмарах [СИ]](/books/405056/aleksandr-oskin-yarkaya-zhizn-sodruzhestva-v-koshmara-thumb.webp)