Н.В. Рузский

Однако в ту минуту главным для всех было совсем другое. Родзянко первым выставил царю политический ультиматум, где в самой лояльной, корректной и патриотичной форме шла речь о смене режима и переходе власти в руки нового – опирающегося на доверие «всей страны» – правительства.

Не дождавшись царского ответа, М.В. Родзянко решил действовать дальше и призвать в свидетели своих воззваний к государю высшее командование. Утром 27 февраля он направил главнокомандующему Северным фронтом генералу Н.В. Рузскому телеграмму, в которой почти слово в слово воспроизвел текст своей депеши монарху, включая «безотлагательное призвание лица, которому может верить вся страна и которому будет вручено составить правительство, пользующееся доверием всего населения». Родзянко просил Рузского о поддержке своего мнения «перед Его величеством, дабы предотвратить возможную катастрофу», и подчеркивал: «Медлить больше нельзя, промедление смерти подобно» [62] Архив русской революции. Кн. 2. Т. 3. М., 1991. С. 247–248.

.

Генерал Н.В. Рузский поначалу был рассержен тем, что о событиях в Петрограде «неудосужились» сообщить в предыдущие дни, и даже заподозрил в этом чей-то умысел. Однако он переправил телеграмму Родзянко царю и предложил «принять срочные меры, которые могли бы успокоить население, вселить в него доверие и бодрость духа, веру в себя и в свое будущее». Не дерзнув давать государю советы по политическому переустройству России, Рузский ограничился репликой, что «меры репрессии могут скорее обострить положение, чем дать необходимое, длительное удовлетворение» [63] Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев, документы. М., 1990. С. 224–225.

.

Николай II решил игнорировать призывы председателя Думы. «Опять этот толстяк Родзянко мне написал всякий вздор, на который я ему не буду даже отвечать» [64] Милюков П.Н. Указ. соч. С. 452.

, – сказал он своему министру двора графу В.Б. Фредериксу. Генерал М.В. Алексеев, всегда первым читавший полученные в Ставке телеграммы, поддержал призыв Рузского отказаться от «мер репрессии», но не услышал на сей счет от царя ни единого слова – тот попросту «не захотел и разговаривать с ним» [65] Ольденбург С.С. Указ. соч. Т. 2. С. 243–244.

.

Теперь, как и в 1905 г., победителя должна была определить позиция армии. Позднее, давая показания Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, А.Д. Протопопов признался, что не знал о наличии «сильных революционных течений в военной среде» и был уверен в благонадежности «общей массы войск». Об этом он «докладывал царю», и тот «был доволен докладом» [66] Милюков П.Н. Указ. соч. С. 451–452.

. Однако вступление М.В. Родзянко в борьбу за власть посредством рассылки телеграмм в адрес царя и высшего командования удивительным образом совпало с началом массового восстания солдат.

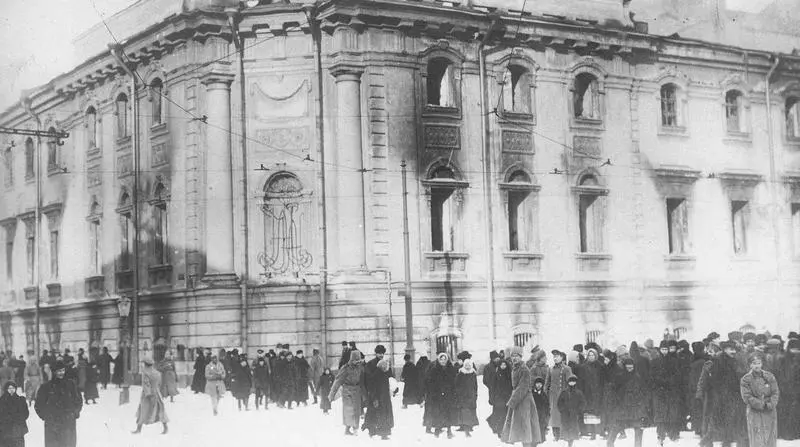

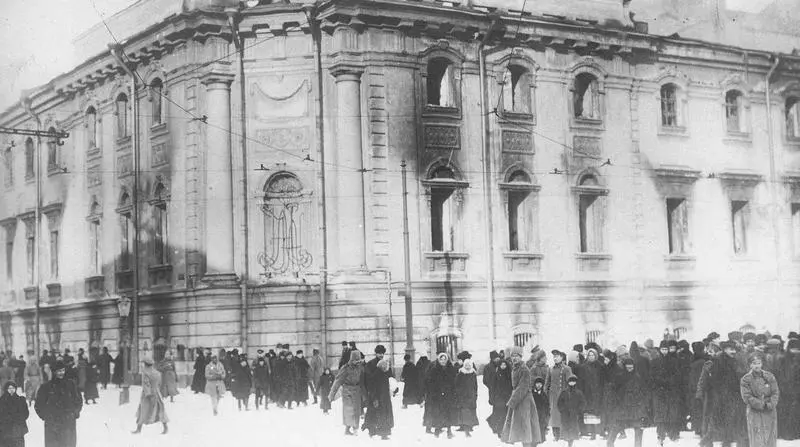

Петроград. Сожженное здание Окружного суда

В ночь на 27 февраля военный министр М.А. Беляев и главнокомандующий Петроградским военным округом С.С. Хабалов получили известия о волнениях солдат в казармах. Эти слухи опровергались. Но тогда же правящий кабинет, заподозрив неладное, направил государю телеграмму с просьбой «немедленно вернуться». При этом все, кроме Протопопова, высказались за установление военной «диктатуры», а роль диктатора отводили «генералу, пользующемуся некоторым престижем в глазах армии, например генералу Рузскому» [67] Палеолог М. Указ. соч. С. 732.

. Но вера беспомощных и напуганных царских министров в спасительную для них роль армии и диктатуры была напрасной. Утром 27 февраля, после всех бравых опровержений, восстал запасной батальон лейб-гвардии Волынского полка. Унтер-офицер Кирпичников, сын профессора, сумел поднять солдат против «самодержавия». Восставшими был убит капитан Лашкевич, после чего солдаты вышли с оружием на улицу. Вместе с волынцами восстали лейб-гвардии Павловский и Литовский полки. Выборгская сторона находилась в руках рабочих, по Литейному мосту бунтующий пролетариат перешел на левый берег Невы и начал братание с мятежными полками. Восставший народ и перешедшие на его сторону солдаты строили баррикаду на Литейном проспекте. Здесь был захвачен Арсенал, здание Окружного суда подожгли, из Дома предварительного заключения освободили арестантов. Для обороны центра столицы Хабалов и Беляев вызвали воинские части, считавшиеся более надежными. Сводный отряд полковника А.П. Кутепова [1 тыс. солдат] был брошен против повстанцев, но, прорываясь к Литейному, был остановлен на Кирочной улице, где завязал перестрелку с противником. Вскоре Кутепову пришлось отказаться от активных действий из-за явного недостатка сил. В решающий момент вскрылась ненадежность «огромного большинства войск», поэтому их оставили в казармах. Вслед за Окружным судом восставшие подожгли Арсенал, здания МВД и охранки, дома военного губернатора и министра двора, многие полицейские участки. Из тюрем выпускали заключенных. Расправы солдат над командирами и офицерами становились обыденным явлением. К середине дня бои шли по всему городу; повстанцы контролировали почти все правобережные районы, Литейную и Рождественскую части города, южные рабочие окраины. На Невском проспекте шло настоящее сражение, окрестности Таврического дворца также перешли под власть инсургентов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу