Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины.

Господь нам дарует победу.

Патриарший местоблюститель смиренный Сергий, митрополит Московский и Коломенский ».

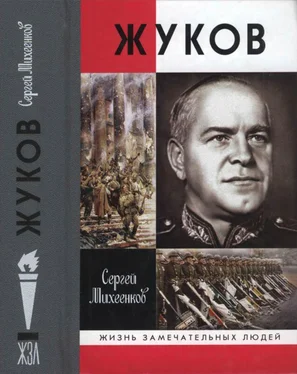

Узнал ли Жуков об обращении к православному воинству митрополита Сергия в тот же день или позже или вовсе не узнал и не читал этих проникновенных слов местоблюстителя, историю, которая сложилась, это обстоятельство уже не изменит. Но совершенно определённо можно сказать: всю войну, от первого её часа до последнего, Жуков действовал так, как будто Сергий Страгородский обратился в тот день именно к нему и на него, как на полководца, и на его несокрушимый полк возложил всю тяжесть ратной ноши.

А если соскоблить пафос, то остаётся суть: Сталин всю войну посылал своего верного Илью Муромца то под Киев, то в Ленинград, то в район Ельни, то снова под Киев, на Днепр и, наконец, на Берлин.

Глава двадцать первая

Контрудар, который не удался

«Повторяю: прочно закройте с севера подходы на Ковель, не бросайтесь со стрелковыми дивизиями в контратаки без танков…»

В мемуарах свою миссию на Юго-Западном фронте маршал очертил лишь пунктиром — бегло, с неопределёнными целями. Что же кроется за этой недоговорённостью?

Из «Воспоминаний и размышлений»: «Примерно в 13 часов мне позвонил И. В. Сталин и сказал:

— Наши командующие фронтами не имеют достаточного опыта в руководстве боевыми действиями войск и, видимо, несколько растерялись. Политбюро решило послать вас на Юго-Западный фронт в качестве представителя Ставки Главного Командования. На Западный фронт пошлём Шапошникова и Кулика. Я их вызвал к себе и дал соответствующие указания. Вам надо вылететь немедленно в Киев и оттуда вместе с Хрущёвым выехать в штаб фронта в Тернополь.

Я спросил:

— А кто же будет осуществлять руководство Генеральным штабом в такой сложной обстановке?

И. В. Сталин ответил:

— Оставьте за себя Ватутина.

Потом несколько раздражённо добавил:

— Не теряйте времени, мы тут как-нибудь обойдёмся.

Я позвонил домой, чтобы меня не ждали, и минут через 40 был уже в воздухе. Тут только вспомнил, что со вчерашнего дня ничего не ел. Выручили лётчики, угостившие меня крепким чаем с бутербродами».

Этот эпизод похож на вымысел. Почему Жуков утаил свою встречу со Сталиным в этот день между 14.00 и 16.00? Эта встреча происходила исключительно в кругу военных: Жуков, Шапошников, Тимошенко, Ватутин. Из семи членов Ставки Верховного главнокомандования, созданной в этот день, на совещании присутствовали трое. Обсуждались, конечно же, военные вопросы. Какие именно?

Никто из участников этого совещания не рассказал о нём ни в мемуарах, ни в интервью журналистам и писателям. Ватутин погиб. Тимошенко дипломатично промолчал. Шапошников умер в марте 1945 года, не дожив до эпохи мемуаров о войне. Остаётся Жуков. Что же он утаил и почему?

По всей вероятности, приказ срочно вылететь на Юго-Западный фронт Жуков получил именно в те часы и именно в кабинете Сталина. Там и тогда была сформулирована конкретная задача. Судя по тому, что из Ставки и Генштаба в войска шли одна за другой директивы наступательного характера, этими же настроениями были охвачены и участники совещания.

Самым мощным перед началом германской агрессии и в первые дни войны был Киевский Особый военный округ, а затем Юго-Западный фронт. Четыре общевойсковые армии, множество других частей фронтового подчинения. По линии демаркации были развёрнуты 5-я армия генерала Потапова [86], 6-я армия генерала Музыченко, 26-я армия генерала Костенко и 12-я армия генерала Понеделина [87]. В резерве фронта: 31, 36, 37, 49-й стрелковые и 9, 15, 19, 24-й механизированные корпуса, а также 14-я кавалерийская дивизия. Войска были расположены в два эшелона. Южный фланг Юго-Западного фронта прикрывала 9-я армия — три стрелковых корпуса, один кавалерийский и один механизированный. На Крымском полуострове и в резерве под Одессой ещё три корпуса.

С такими войсками, казалось, можно было выполнить задачу любой сложности. Но Халхин-Гола под Киевом не получилось. Хотя начало было успешным.

Утром 25 июня после короткой подготовки войска Юго-Западного фронта приступили к выполнению Директивы № 3 — о контрнаступлении. Директива разрешала войскам перейти границу СССР.

Надо признать, приказы тех дней, исходившие из Наркомата обороны и Генштаба, с реальностями стремительно изменяющихся событий сочетались мало. Командиры различных уровней, ошеломлённые внезапным ударом сокрушительной силы, отдавали приказы на контрудары, плохо понимая обстановку, не зная, сколько у них под рукой войск и способны ли они выполнить ту или иную задачу.

Читать дальше

![Сергей Михеенков - Солдатский маршал [Журнальный вариант]](/books/72123/sergej-miheenkov-soldatskij-marshal-zhurnalnyj-var-thumb.webp)