День-другой прошел — и песок задушил пламя. Чистое небо стало над нами — ни копоти, ни зарева. И тишина кругом. Два с половиной года в голове гул стоял от горящего фонтана, а тут вдруг тишина.

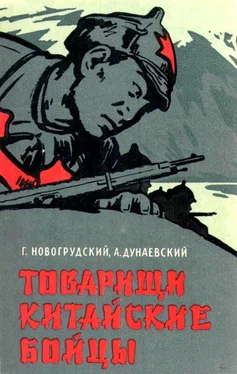

Я смотрю на китайского командира, на его солдат: на лицах сажа, на руках кровавые мозоли, глаза красные, гимнастерки обгорели, усталые… Но довольны. Видно, что очень довольны… И правильно — большую победу одержали. До сих пор побеждали на фронте, а тут первая трудовая победа. Самая радостная из всех побед, какие могут быть у человека.

После того, как с горящими фонтанами справились, китайские солдаты еще долго были на промыслах, помогали нам нефтяное хозяйство в ход пустить. Конечно, их было не много, горсточка среди трудармейцев, но дело не в числе, а в том, что работали люди хорошо, с душой…

Судя по тому, что нам стало известно, бойцы Пау Ти-сана работали на грозненских промыслах еще некоторое время после того, как пламя горящих фонтанов перестало бушевать. Но они не дождались знаменательного дня, когда грозненцы смогли торжественно отрапортовать партии и правительству о грозненской нефтяной промышленности, первой в СССР достигшей довоенного уровня.

Этим подводились итоги 1923 года. А через два месяца, 26 февраля 1924 года, было опубликовано правительственное постановление о награждении Грозного орденом Красного Знамени. Как было сказано в постановлении, город награждался орденом за героическое участие грозненского пролетариата в гражданской войне и в восстановлении нефтяной промышленности.

Изображение этого ордена мы видели на квартире у Александра Филипповича Кучина.

— Когда я выступаю на заводах и промыслах с лекциями о родном городе, — говорил нам грозненский старожил, — и рассказываю о высокой награде, которой удостоился Грозный в числе первых советских городов, я всегда отмечаю, что частица нашего ордена, какой-то его кусочек, принадлежит китайским товарищам, тем, кто воевали вместе с грозненцами в годы гражданской войны и кто вместе с грозненцами восстанавливали промысла.

25. И вот войне пришел конец

осле Грозного Пау Ти-сан поехал в Грузию. Об этом мы узнали все из той же Самаркандской папки. В ней хранится удостоверение, датированное февралем 1921 года. «Военком 10-го отдельного Восточно-Интернационального батальона, — говорится в удостоверении, — командируется в Тифлис для организационной работы среди китайцев».

осле Грозного Пау Ти-сан поехал в Грузию. Об этом мы узнали все из той же Самаркандской папки. В ней хранится удостоверение, датированное февралем 1921 года. «Военком 10-го отдельного Восточно-Интернационального батальона, — говорится в удостоверении, — командируется в Тифлис для организационной работы среди китайцев».

Неясно написано удостоверение, подумали мы. О какой организационной работе среди китайцев идет речь?

Позже разобрались. Вместе с Пау Ти-саном в Тифлис ездил, оказывается, один из бойцов китайского батальона Лю Фа. Мы разыскали его в Самарканде.

Рослый, круглолицый, жизнерадостный, хорошо сохранившийся для своего возраста человек, он повторил многое из того, что нам было уже известно о китайском батальоне, и внес ясность в вопрос о тифлисской поездке комбата.

Дни пребывания батальона в Грозном подходили тогда к концу. Подразделению предстояло перебазироваться во Владикавказ, с тем чтобы начать борьбу с оперировавшими в горах белогвардейскими бандами, которые формировались из деникинцев и врангелевцев, не успевших удрать за границу.

Задача предстояла серьезная, а состав батальона к тому времени сильно поредел. Надо было думать о пополнении.

Вот в этом-то и заключалась организационная работа Пау Ти-сана среди китайцев, вот для этого-то он и поехал в Грузию, только что освобожденную от меньшевистского господства. Там находились тысячи китайских тружеников, которых правительство Ноя Жордания, в бытность свою у власти, всячески преследовало. Комбат считал, что среди них наверняка найдется немало желающих вступить в Красную Армию.

Он не ошибся. Пау Ти-сан и Лю Фа недолго пробыли в Грузии. Скоро они вернулись во Владикавказ, и вместе с ними прибыло человек полтораста добровольцев. Китайский батальон снова стал хорошо укомплектованным подразделением полного состава.

И еще один документ все из той же серии самаркандских документов — аттестат, выданный Народным комиссариатом Горской автономной республики. В нем отмечаются заслуги китайцев красноармейцев в борьбе с окопавшимися в горах бандами белогвардейцев, говорится о Владикавказском китайском батальоне как об организованной воинской единице, ударном кулаке, являющемся опорой Рабоче-Крестьянского правительства на Тереке.

Читать дальше

осле Грозного Пау Ти-сан поехал в Грузию. Об этом мы узнали все из той же Самаркандской папки. В ней хранится удостоверение, датированное февралем 1921 года. «Военком 10-го отдельного Восточно-Интернационального батальона, — говорится в удостоверении, — командируется в Тифлис для организационной работы среди китайцев».

осле Грозного Пау Ти-сан поехал в Грузию. Об этом мы узнали все из той же Самаркандской папки. В ней хранится удостоверение, датированное февралем 1921 года. «Военком 10-го отдельного Восточно-Интернационального батальона, — говорится в удостоверении, — командируется в Тифлис для организационной работы среди китайцев».