Через земли каганата – через необозримые степи Подонья – проходили торговые пути, связывавшие страны Востока и Византию со славянами и балто-финскими народами. Хазары, несомненно, брали подати с проходивших караванов. Иосиф сообщал, что он контролирует речные пути – задерживает русов, «прибывающих на кораблях» по Волге к Итилю. Для контроля над донским путем ставились крепости на Дону. Наконец, в таманских и крымских городах кипела торговая жизнь, находившаяся под административным наблюдением сидевших там каганских чиновников-тудунов, взимавших пошлины с приезжих и местных купцов.

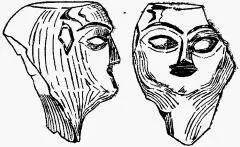

Голова разбитого идола. Мел. Государственный Эрмитаж

Весьма значительной статьей дохода являлась дань, которую хазары брали с соседних народов. В первый период существования Хазарского государства (до арабских войн) это были преимущественно северокавказские горные племена, аланы и оседлое население Боспора. Находились в какой-то вассальной зависимости (в том числе и экономической) и побежденные болгарские орды. Во второй период (после арабских войн) с перемещением государственных центров переместилось и направление хазарской экспансии. Хазары обратили взоры на север и северо-запад. В результате они обложили данью славянские племена: полян, северян, вятичей. Об этом факте сообщается в русской летописи: «Хозары брали дань с полян, и с северян, и с вятичей, брали по серебряной монете и по белке от дыма» [33]. Правда, поляне довольно быстро освободились от этой подати, о чем в нашей летописи сохранился интересный рассказ: «Поляне были притесняемы древлянами и иными окрестными людьми. И нашли их хазары, сидящими на горах этих и лесах, и сказали: „Платите нам дань“. Поляне, посовещавшись, дали от дыма по мечу. И отнесли их хазары к своему князю. И сказали старцы хазарские: „Не добрая дань эта, княже: мы доискались ее оружием, острым только с одной стороны, то есть саблями, а у этих оружие обоюдоострое, то есть мечи: станут они когда-нибудь собирать дани с нас и с иных земель“» [34].

Очевидно, здесь рассказано о последнем «полюдье» хазар в полянскую землю. Они получили в ответ на требование дани мечи, что, несомненно, означало вызов (не мир, но меч!). После этого хазары отступились от сильного и далекого народа. Зато они обложили данью другое славянское племя – радимичей. Летописец под 885 годом пишет: «Послал Олег к радимичам, спрашивая: „Кому даете дань?“ Они ответили: „Хазарам“. И сказал им Олег: „Не давайте хазарам, но платите мне“. И дали Олегу по щелягу, как раньше хазарам давали» [35]. Три славянских племени, плативших дань каганату, упомянуты и у Иосифа: вятичи, северяне и славяне (поляне или радимичи). Помимо славян, хазары брали дань, по свидетельству кагана Иосифа, с буртасов, эрзи, черемисов, болгар, сувар [36], которые обитали к северу и северо-востоку от Хазарии. Видимо, у них не хватило сил послать хазарам мечи, как это сделали поляне. Вассальная зависимость Волжской Болгарии от хазар сохранилась вплоть до гибели каганата, хотя к началу Х в. она, по словам Ибн-Фадлана, бывшего при болгарском дворе в 922 г., стала минимальной. Буртасы, эрзя, черемисы – мордовско-мерянские племена, из которых, безусловно, наиболее сильными были буртасы – вассалами каганата в отличие от болгар так и не стали.

Таким образом, экономической базой каганата являлись развитое земледельческо-скотоводческое хозяйство, повсеместно развитые ремесла, широкая внутренняя торговля, в которой экспорт и импорт играли по существу почти равную роль, наконец, пошлины и дани, взимавшиеся с торговых караванов, проходивших по землям каганата, и с соседних, более слабых народов.

Разносторонней и развитой экономике вполне соответствовали общественные отношения, установившиеся в каганате в тот период. Мы уже говорили, что общество разделилось на классы. Наверху сложной иерархической лестницы стояла родовая аристократия. Сложной эта лестница была потому, что по ней распределялись князья разноэтничных родов и орд. Если в XIII в. монгольские ханы, придя в южнорусские степи, прежде всего уничтожили всю половецкую (команскую) аристократию и сами стали единственной знатью в половецкой степи, то хазары, наоборот, сохранили всю правящую верхушку побежденных народов, болгар и алан, связав ее с собой вассалитетом. По существу алано-болгарские аристократы ничего не потеряли, войдя в Хазарский каганат. Единственно, чего они никогда не могли достигнуть, это каганского трона – обожествленной власти кагана (каганом мог быть только хазарин-тюрк из рода Ашина). Но и этот непреложный закон сумели обойти болгарские ханы, добившись для самого богатого и знатного рода права соуправления, т. е. добившись двоевластия. Зачатки его мы наблюдали еще в первый период существования каганата, но, видимо, власть кагана особенно пошатнулась во время арабских войн, когда ему пришлось бегать по степи, спасаясь от арабских конных разъездов, и в конце концов принять под угрозой лишения власти религию врагов – мусульман. Вот тогда и выдвинула жизнь соправителя кагана из среды наиболее дееспособных и богатых (не разоренных войной) донских болгарских ханов. Вполне возможно, что в те годы болгары просто могли сбросить кагана с полуразрушенного трона, однако они сделали более мудрый шаг к достижению власти в государстве: кагана полностью табуировали, а соправителю, который в арабских источниках называется царь, каган-бек, бек или шад, фактически предоставили право устранять (убивать) неугодного владыку. Носитель древних, освященных традицией обычаев остался на троне, окончательно связанный этими обычаями по рукам и ногам, а свободный от всяких условностей царь единолично правил Хазарским государством.

Читать дальше

![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](/books/60938/vladimir-plotnikov-po-ostyvshim-sledam-zapiski-sle-thumb.webp)