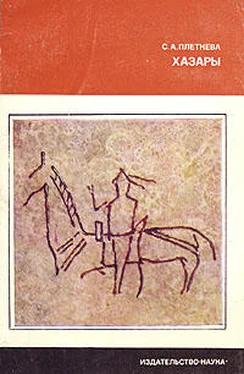

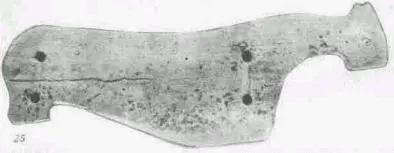

Стилизованное изображение лошади. Костяная пластина. Государственный Эрмитаж

Иосиф ничего не говорит еще об одном большом приазовском городе, расположенном всего в 25 км от Таматархи на том же Таманском берегу, о городе Фанагории. Между тем о нем несколько раз упоминают византийцы, в частности, в рассказе об императоре Юстиниане он фигурирует в качестве бывшей столицы болгар и хазарского города, в котором правила хазарская администрация. Умолчание Иосифа объясняется, очевидно, тем, что в начале Х в. город был полностью разрушен печенегами. Во время написания ответа Хасдаю он уже не существовал. Интересно, что ничего не пишет о нем и Константин Порфирородный, который в своих сочинениях не раз возвращается к рассказу о приазовских болгарах.

Археологическое изучение Фанагорийского городища подтверждает сведения письменных источников. На развалинах античной Фанагории сначала возник небольшой поселок, превратившийся затем в VIII в. в цветущий, широко раскинувшийся по берегу город. Застройка в нем производилась с максимальным использованием старых зданий и кварталов. Обнаруженные археологами материалы позволяют с полной уверенностью говорить об обширных торговых связях и развитом ремесленном производстве Фанагории.

Конечно, все перечисленные города, а также многочисленные крымские поселки, возникшие на руинах догуннской цивилизации, своим общим обликом, строительными и культурными особенностями связаны были не только с хазарской традицией, но и с местными крымско-византийскими традициями.

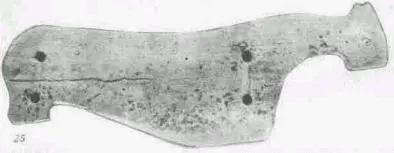

Кистень с прочерченными на нем тамгами. Кость. Государственный Эрмитаж

С ростом городов в Хазарском каганате салтово-маяцкая культура все более нивелировалась и унифицировалась на всей территории своего распространения. Особенно это сказывалось на предметах, выходивших из рук ремесленников, начиная с украшений и оружия и кончая многими формами гончарной посуды. Даже в сравнительно небольших поселках, видимо, существовало не только домашнее гончарное производство. Мы можем уже говорить и о какой-то «внутрипоселковой» торговле, поскольку гончарством занимались далеко не в каждом доме, а пользовались одинаковой посудой все жители поселка.

Если обычные сосуды, украшения, предметы быта и оружие имели весьма узкие рамки сбыта, не превышающие 50—100 км, то тарная посуда (в частности, амфоры) с заключенными в ней «плодами земли» распространялась по всей территории каганата. Центры изготовления амфор находились в Крыму и в Нижнем Подонье – там, где рос виноград и изготовлялось вино. Оттуда амфоры с вином везли и в близлежащие кочевья, и в далекие лесостепные поселки, где обменивали их на скот, мед, шкурки бобров и т. п.

Жители каганата активно торговали и с соседними странами. Константинопольцы, рассказывавшие Хасдаю Ибн-Шафруту о Хазарии, утверждали, что оттуда в их город приходят корабли «и привозят рыбу и кожу и всякого рода товары». Об огромном количестве рыбы в реках, протекавших по Хазарии, говорил и каган Иосиф, а арабские авторы, например Истахри, писали, что «в стране хазар добывается и вывозится во все страны только клей», имея в виду необычайно ценное в то время сырье – рыбий клей. В том же отрывке Истахри перечисляет множество товаров, которые ввозились в Хазарию. Судя по всему, хазарские купцы вели транзитную торговлю.

Сосуд, характерный для кочевников (гузов и печенегов). Глина. Государственный Эрмитаж

С юга и из Византии хазары получали разнообразные изделия, особенно широко по всему государству расходились стеклянные бусы, доставлявшиеся из городов Передней Азии и Египта. Вероятно, из халифата поступало в Хазарию большое количество серебряной монеты – диргемов. Однако на территории каганата археологи находят их редко. Объяснить это можно тем, что серебро местные мастера употребляли для изготовления украшений, которые в изобилии встречаются в погребениях и даже в культурных слоях городов и поселений каганата. Монеты как деньги не использовались хазарами, предпочитавшими, очевидно, меновую торговлю. Впрочем, некоторые советские ученые полагают, что мелкой «разменной» единицей в этой торговле были бусы.

Читать дальше

![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](/books/60938/vladimir-plotnikov-po-ostyvshim-sledam-zapiski-sle-thumb.webp)