Сергей Александрович — дядя Николая II,

Николай Михайлович — двоюродный брат Александра III,

Константин Константинович — внук Николая I,

Олег и два его брата — сыновья Конст. Конст.,

Дмитрий Константинович — брат Конст. Конст-ча,

Дмитрий Павлович — двоюродный брат Николая II,

Юсупов Ф. Ф. - женатый на племяннице Николая II.

Из видных людей:

В дирекции Эрмитажа — трое,

В дирекции Императорских театров — двое,

Крупные актеры Императорских театров — трое,

Видный редактор крупного журнала — один.

И последнее: для любящих сенсации напомню, что по закону (до 1917 г.) самоубийц хоронили не «в общей могиле», как недостойных церковного погребения (и Чайковский думал об этом, когда готовился покончить с собой в 1878 г. после неудачной женитьбы), а давали попу в ладонь золотой, пяти- или десятирублевик, и все происходило так, как если бы никакого само-убийства и не было.

Вспоминая теперь это далекое прошлое, я не могу скрыть того чувства благодарности, которое я чувствую к тем, которые так внимательно отнеслись ко мне и так мне помогли. Внук Н. Ф. фон Мекк, Адам Карлович Бенигсен, сын старшей дочери Надежды Филаретовны, несколько раз приглашавший меня к себе и говоривший со мной — не о Чайковском, которого он знать не мог, но о семье фон Мекков, о своем дяде, просадившем фонмекковские миллионы, и о другом, женившемся на племяннице Чайковского, Анне Давыдовой, сестре той Тани, которую П. И. так любил и которая тайно родила незаконного сына от знаменитого в свое время пианиста и профессора консерватории Феликса Блюменфельда и вскоре покончила с собой. Или Мария Николаевна Климентова, сопрано, начавшая свою оперную карьеру в консерватории, как первая Татьяна, когда «Онегина» впервые поставили на консерваторском выпускном экзамене в Москве. Она была впоследствии женой С. А. Муромцева, председателя Первой Государственной Думы, и среди Коншиных и Третьяковых, Морозовых и Щукиных блистала в Москве.

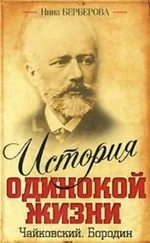

Моя биография П. И. Чайковского вышла в Париже, в «Доме книги» (рю де л'Эперон, 9), в 1937 году. Она была переведена на шведский, чешский, немецкий, финский языки, и в Швеции была бестселлером. На французский я перевела ее сама. Она вышла в 1948 г. в «Эдисьон дю Шэн». [1] Второе издание «Чайковского» по-французски вышло в 1987 г. в издательстве «Actes Sud» во Франции. В этом втором издании было помещено это мое предисловие, специально для того написанное. Оно повторено в голландском издании и войдет в будущем во все другие издания на иностранных языках.

(Там же вышли в 1948–1949 гг. мои переводы «Вечного мужа» Достоевского и одной из первых книг о ГУЛАГе «Путешествие в страну Зе-Ка» Ю. Марголина.) Там же, в «Эдисьон дю Шэн», вышла моя книга «Александр Блок и его время», которую я написала прямо по-французски (русского издания никогда не было).

В 1966 г. совместными усилиями Совкино и Голливуда по моей книге был сделан фильм.

Н. Б.

Говорили, что дедушка Андрей Михайлович Ассиер был эпилептик. Говорили, что болезнь эту он передал старшему своему сыну, впрочем, умершему в молодых годах. Говорили, что он был человек способный, имел связи и образование, служил по таможенному ведомству и дослужился до «действительного». Происходил он из французских эмигрантов и умер в тридцатых годах, оставив детей от двух браков.

Александра Андреевна, вторая дочь его, была девушка образованная, большеглазая и голосистая. Незадолго перед смертью отца она окончила Училище Женских Сирот, где обучалась риторике, арифметике, географии, литературе и языкам. Литературу в старшем классе читал Плетнев, тот, кому Пушкин посвятил «Онегина». При выпуске и он, и ученицы его плакали. День выпуска из училища был днем слез, волнений и надежд: играли на арфах, пели хором «Прощание» и молитвы, дарили друг другу сувениры…

Когда Илья Петрович Чайковский посватался к девице Ассиер, ему было сорок лет. Он был младшим сыном — двадцатым по счету ребенком — Петра Федоровича Чайковского, городничего Вятской губернии, приписанного к дворянству в самом начале прошлого века. В 1833 году Илья Петрович был уже вдов, с дочерью Зинаидой на руках. Воспитывался он в Горном кадетском корпусе, а затем был зачислен на службу, по департаменту горных и соляных дел, — в чине сперва шихтмейстера, потом берггешворена, гиттенфервальтера, маркшейдера, обергиттенфервальтера и, наконец, обер-бергмейстера. В чинах он, однако, не слишком преуспел и карьеры блестящей не сделал. Ум и способности заменялись в нем добросовестностью и благодушием.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Нина Берберова - Чайковский. История одинокой жизни [litres]](/books/432083/nina-berberova-chajkovskij-istoriya-odinokoj-zhizni-thumb.webp)