9 мая 1947. 41 rue de Plaisace /La Garenne — (Seine).

Дорогая Нина Николаевна,

Прочла Вашу статью в «Русской мысли», восторгалась, плакала, и так захотелось Вас видеть, а мне редко кого хочется видеть. С тех пор, что я Вас видела, через многое пришлось пройти и многое пережить, но теперь жизнь у меня одно страданье, и я оживаю только когда вижу своих друзей. Я нигде не бываю и прошу Вас, дорогая, навестить меня, чем меня обрадуете.

Где вы? В путешествии или дома? Когда получите мое письмо, протелефонируйте мне и мы сговоримся о нашем свидании. Я иногда приезжаю в Париж к доктору и тогда ночую у моей внучки. Я хочу быть с Вами вдвоем, чтобы никто нам не мешал.

Крепко вас обнимаю. Сердечно Ваша.

П. Чайковская

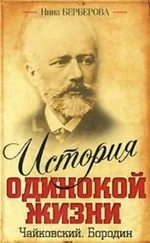

Владимир Николаевич Аргутинский-Долгоруков умер в Париже в 1941 г. Я была у него в 1936 г. два раза. Он жил в своей квартире, в районе Елисейских полей, которую снимал еще до войны 1914 г. Поблизости был не только дворец президента, но и центр больших антикварных магазинов. Он до конца своей жизни занимался «русским антиквариатом». Он был невысок, но все еще красив, и в обхождении его с людьми было что-то особенное, старомодное, но никогда не смешное. Он сказал мне, что теперь он «старьевщик», а когда-то был коллекционером.

Коридор, по которому он провел меня в комнату, был завален старыми холстами, рамами и подрамниками и просто хламом, где, вероятно, никаких сокровищ нельзя было бы найти. Аргутинскому я обязана детальным описанием последних дней холеры; он был четвертым, кто на простыне опустил Чайковского в ванну, полную воды комнатной температуры, накануне смерти, — не для того, чтобы вылечить его, а для того, чтобы облегчить его страдания. Он тогда снимал комнату в квартире Модеста на Морской (теперь Герцена), где жил и Боб Давыдов и где была комната Чайковского, когда он приезжал в Петербург. Четверо, опустившие тело в ванну, были Модест Ильич, Аргутинский, слуга Никифор и бывший лакей Чайковского, Алеша, вызванный срочно из Клина, теперь женатый и отец семейства. Все четверо уже знали, что состояние Петра Ильича безнадежно.

С Аргутинским я говорила два раза. Александр Николаевич Бенуа дал мне мысль пойти к нему и попросил его меня принять. Он сказал мне, как бы случайно: Арго знает, кто был Эдуард. Задайте ему этот вопрос. Но ни в первый, ни во второй раз Владимир Николаевич на этот вопрос мне не ответил. Разговоры с ним навсегда вошли в мою память — о музыке Чайковского мы почти не говорили. Этой темы я, никогда не уважавшая дилетантства и не будучи музыковедом, в своей книге не могла касаться. У Владимира Николаевича оказались две темы: смерть Чайковского, при которой он присутствовал, и Боб Давыдов, племянник Чайковского и его последняя любовь. Он так сам мне и написал, когда я попросила принять меня (письмо было написано по старому правописанию):

«Буду очень рад с Вами встретиться и рассказать Вам то немногое, что уцелело в моей памяти о Бобе Давыдове».

Но, конечно, и Боб Давыдов был мне в высшей степени интересен.

Во вторую встречу Аргутинский сказал мне, что говорил обо мне с нашим общим другом — Сергеем Михайловичем Волконским, бывшим директором государственных театров, а теперь театральным критиком в «Последних новостях». С. М. был внуком декабриста Поджио и жены декабриста Волконского. Он с грустью сказал Аргутинскому, что ужасно жалеет, что «о нашем драгоценном Петре Ильиче» пишет женщина, а не «один из нас»!

Я заговорила с ним о том, что потомство Н. А. Римского-Корсакова, находящееся в эмиграции, распространяет слух, что Чайковский вовсе не умер от холеры, а покончил самоубийством, и спросила его о причине такого слуха. Аргутинский сказал, что девицы Пургольд распускали эту ложь в отместку за то, что не смогли осуществить своих планов; одна решила выйти замуж за Мусоргского, другая — за Чайковского. Из этого ничего не вышла. Одна в конце концов вышла за Римского, а другая — за некоего Молласа. Обиженные дамы мстили жестоко: они были известны своим характером и нездоровой фантазией. А у Мусоргского были, как и у Балакирева, как позже у Скрябина, у каждого свои сложные и тайные проблемы. Аргутинский также напомнил мне о трех фактах, после которых не могло остаться никаких подозрений о скрытом самоубийстве: первый — отмена в России предварительной цензуры после 1905 г., когда вышли срочным порядком «Гавриилиада» Пушкина (в 1906 г.) и в 1912 г. собрание сочинений Оскара Уайльда (включая «De Profundis»), и другие важные произведения XIX века, бывшие до того под запретом. К этим же годам относится издание В. В. Розановым своей книги «Люди лунного света». Второй факт: полная отмена цензуры (кроме военной) после Февральской революции и тогда же изменение 995-й статьи Российского свода законов, подвергавшей «изобличенного в мужеложстве и за него осужденного» наказанию значительно более слабому, чем закон 1885 года.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Нина Берберова - Чайковский. История одинокой жизни [litres]](/books/432083/nina-berberova-chajkovskij-istoriya-odinokoj-zhizni-thumb.webp)