Это был один из великих моментов. Тот день, когда Максвелл завершил свои расчеты, по праву считается одним из знаменательных дней в истории физики. Максвелл пользовался в своих вычислениях только измерениями электрических токов и магнитных полей, т. е. явлениями, которые, казалось бы, не имеют ничего общего со светом; однако он заключил из этих измерений, что колеблющееся электрическое поле распространяется в виде волн со скоростью, точно совпадающей со скоростью световых сигналов. Таким образом была открыта связь между двумя областями физики, которые казались совершенно несвязанными, между оптикой и электричеством.

От результатов Максвелла до заключения, что свет есть не что иное, как распространение электромагнитных волн, оставался лишь очень малый, но смелый шаг. После того, как он был сделан, множество разрозненных фактов стало на свое место. Например, нам сразу же становится ясно, почему нагретое до высокой температуры вещество испускает свет. Это вытекает из того, что вещество состоит из электрических зарядов. При высоких температурах заряженные частицы вещества, в частности электроны, совершают интенсивные и быстрые движения; в результате этого они создают быстро меняющиеся электрические поля, которые вызывают распространение полей в пространстве со скоростью света, т. е. испускается свет.

Если представление Максвелла об электромагнитной природе света верно, то должно быть возможным создание новых видов света. Любой электрический заряд или магнит, приведенный в колебание, породит поле, распространяющееся в пространстве, и будет служить источником света с частотой, равной частоте колебаний самого заряда или магнита.

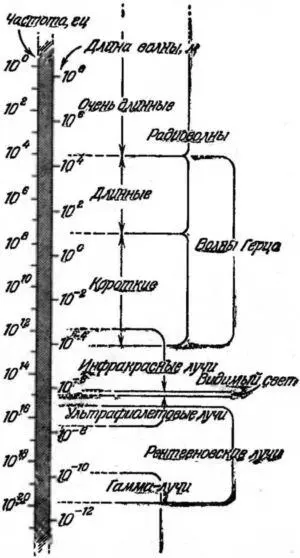

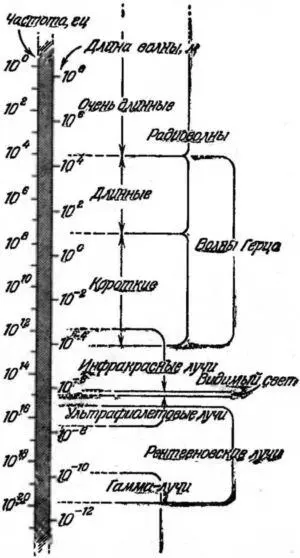

Например, при пропускании по проволоке переменного электрического тока будут излучаться электромагнитные волны: их можно обнаружить на большом расстоянии, поместив на пути волн другую проволоку, в которой будут наблюдаться слабые наведенные токи. Этот опыт был впервые осуществлен в 1880 г. Герцем, который хотел проверить правильность идей Максвелла. Успех Герца открыл новую эру в технике. В настоящее время пространство полно таких радиоволн, испускаемых переменными токами в антеннах и отличающихся от световых волн только частотой, и длиной волны. Конечно, колебания, искусственно вызываемые в антеннах, происходят значительно медленнее колебаний электронов в накаленных проволочках ламп. Поэтому радиоволны имеют ту же природу, что и световые, но их частота гораздо меньше, или длина волны значительно больше (рис. 18).

Рис. 18. Спектр электромагнитных волн.

Теперь мы можем ответить на вопрос о природе световых волн: что же именно колеблется и что служит носителем? Колебания совершают напряженности электрического и магнитного полей, а носителем волны служит само пространство; это пространство находится в состоянии натяжения. Электрическое и магнитное натяжения распространяются в пространстве в виде световой волны, точно так же, как сгущения и разрежения распространяются в воздухе в виде звуковой волны. Электромагнитная волна носит двойственный характер. Электрические и магнитные натяжения распространяются вместе и тесно связаны друг с другом. Итак, свет имеет чисто электромагнитную природу. Световая волна — это волна электромагнитного поля, бегущая в пространстве и отделенная от испустивших ее зарядов.

Открытие Максвелла можно сравнить по важности с открытием закона тяготения Ньютоном. Ньютон связал движение планет с тяготением на Земле и открыл фундаментальные законы, управляющие механическим движением масс под действием сил. Максвелл связал оптику с электричеством и открыл фундаментальные законы (уравнения Максвелла), управляющие поведением электрических и магнитных полей и их взаимодействием с зарядами и магнитами. Труды Ньютона привели к введению понятия всеобщего поля тяготения, труды Максвелла — к введению понятия электромагнитного поля и к установлению законов его распространения.

Естественные единицы материи

В мире мы находим несметное множество различных веществ с невероятно сложными свойствами и строением; особенно сложна живая материя. Для того чтобы подойти к наиболее важным особенностям строения материи, следует начинать с изучения простых веществ. Сначала оставим в стороне органические вещества, такие, как дерево или кожа человека, так как они обладают сложной структурой и представляются комбинацией субструктур. Мы начнем рассмотрение с однородных веществ, таких, как воздух, вода, нефть, кусок металла или минерала. Эти вещества встречаются в трех агрегатных состояниях: твердом, жидком и газообразном (в виде пара). В твердом и жидком состояниях вещество выглядит плотно упакованным: в этих состояниях его чрезвычайно трудно сжать. Сжать вещество, находящееся в газообразном состоянии, очень легко; отсюда можно заключить, что в газообразном состоянии оно разрежено, т. е. что между единицами материи есть пустое пространство.

Читать дальше

![Виктор Вайскопф Наука и удивительное [Как человек понимает природу] обложка книги](/books/32753/viktor-vajskopf-nauka-i-udivitelnoe-kak-chelovek-cover.webp)