Таким образом, и этого изобретателя вечного двигателя постигла неудача.

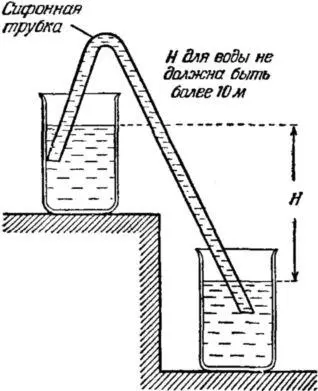

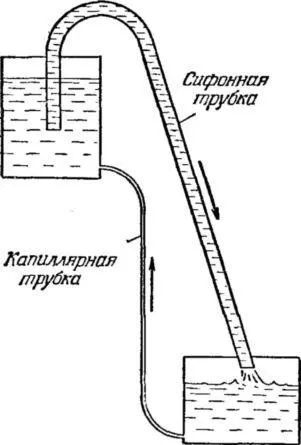

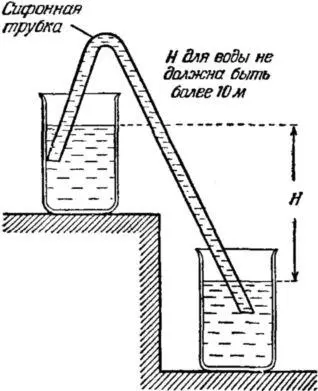

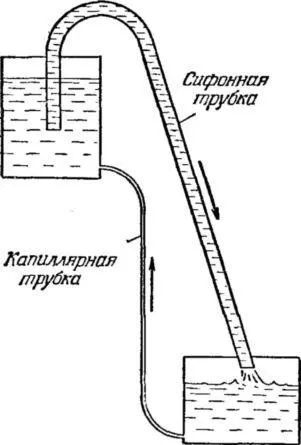

Ещё с времён Герона Александрийского (около I века до нашей эры) для переливания жидкостей самотёком из верхнего сосуда в нижний часто применялся так называемый сифон (рис. 16).

Рис. 16. Сифон.

Действие его основано на разности уровней жидкости в этих сосудах. Чем больше эта разница Н , тем сильнее напор жидкости, а следовательно, и больше скорость перетекания жидкости из верхнего сосуда в нижний. Однако по законам гидравлики верхняя точка сифонной трубы должна располагаться при этом над уровнем жидкости в верхнем сосуде на определённой высоте. В противном случае струя жидкости в сифонной трубе обрывается. Например, для переливания воды при нормальном атмосферном давлении и температуре 15 °C предельная высота верхней точки сифонной трубы над уровнем жидкости в верхнем сосуде не может быть более 10 метров.

Две тысячи лет тому назад, и много позже, принцип действия сифона представляли чрезвычайно смутно. Поэтому иногда возникало множество самых абсурдных предложений практического использования его.

Современник Галилея, итальянец Порта, например, предлагал подавать сифоном воду в случае необходимости через горы. Понятно, это неосуществимо, так как верхняя точка сифонной трубы была бы в этом случае расположена над уровнем жидкости больше чем на 10 метров.

Использовали сифон и в изобретениях вечного двигателя.

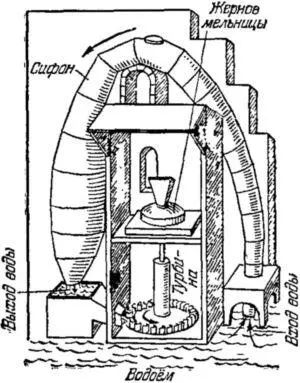

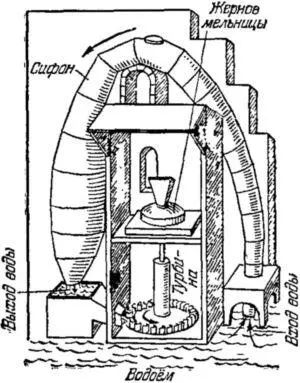

Городской архитектор г. Падуи (Италия), Витторио Зонка, предложил невозможное — использовать сифон для перемещения воды из водоёма в него же, используя поток её для вращения турбины с жёрновом на валу. Чтобы возместить отсутствие разности высот между уровнями жидкости у входного и выходного отверстий сифонной трубы, он предлагал выходную часть её сделать большего диаметра (рис. 17).

Рис. 17. Сифонный вечный двигатель Витторио Зонка (XVI век).

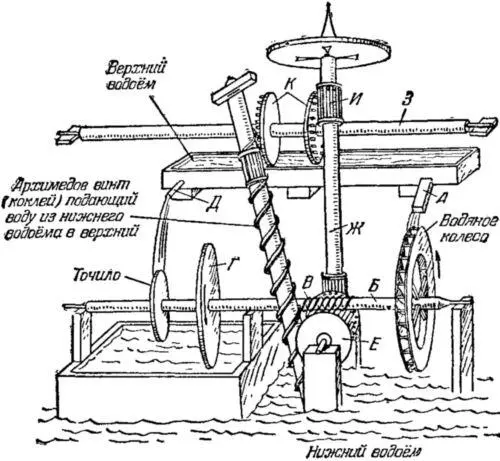

В XVII веке инженер и архитектор Г. Анрей Бёклер издал своё сочинение, в котором представил проект вечного двигателя для точки ножей под громким названием «Искусство верчения и кручения с двойной передачей». Такой «двигатель», между прочим, был известен задолго до Г. А. Бёклера. В 1575 году его предлагал итальянский механик Страада-Старший.

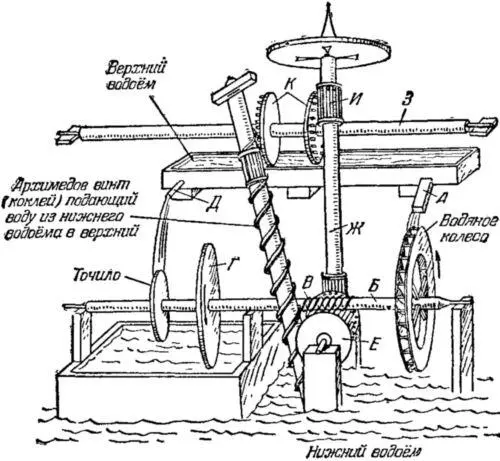

Конструкция вечного двигателя, предложенная Страадой-Старшим и А. Бёклером, представлена на рисунке 18 и состоит из следующих основных деталей: верхнего и нижнего водоёмов; рабочего вала Б с наглухо насаженным на него точилом; маховика Г ; червячной шестерни В ; водяного колеса; коронной шестерни Е , приводимой во вращение червячной шестернёй В , промежуточного вала Ж с маховиком и шестернёй И ; двух шестерён К , наглухо насаженных на вал З . Левая шестерня входит в зацепление с шестернёй на валу архимедова винта, предназначенного поднимать воду из нижнего водоёма в верхний.

Рис. 18. «Искусство верчения и кручения с двойной передачей», вечный двигатель для точки ножей (XVI–XVII век).

По предположению изобретателей, их машина должна действовать следующим образом. Вода из верхнего водоёма вытекает по двум трубам А и Д . Из трубы Д она падает на точило, а из трубы А падает на водяное колесо и стекает в нижний водоём.

Под силой падающей из трубы А воды водяное колесо вращается и приводит в движение вал с находящимися на нём точилом, маховиком и червячной шестерней В , которая приводит во вращение коронную шестерню Е , валы Ж и 3 и через шестерню К архимедов винт.

Архимедов винт подаёт воду из нижнего водоёма в верхний.

Несмотря на сложность и кажущуюся надёжность этого вечного двигателя, он оказался не способным совершать работу. Причины этого станут ясны, если вспомнить вечный двигатель, изображённый на рисунке 9, в котором вместо воды применены шарики. Но сущность действия, вернее бездействия, одинакова.

«Усовершенствованием» сифонного вечного двигателя можно считать сифонно-капиллярный вечный двигатель (рис. 19), предложенный Синклером в XVIII веке.

Рис. 19. Сифонно-капиллярный вечный двигатель (XVIII век).

Читать дальше