Когда эта трубка достигнет положения Б-Г , конец трубки 2 займёт положение В . Из него ртуть перетечёт в противоположный конец трубки 4 , находящийся в точке А . Снова сила тяжести ртути потянет трубку вниз, и так бесконечно, как полагал изобретатель.

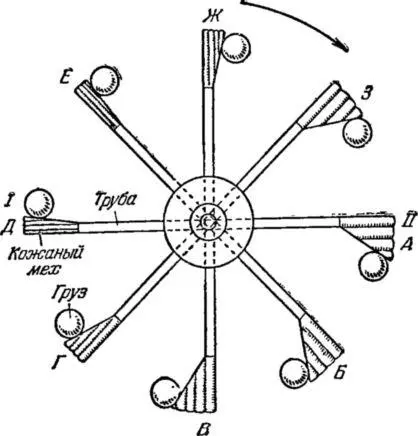

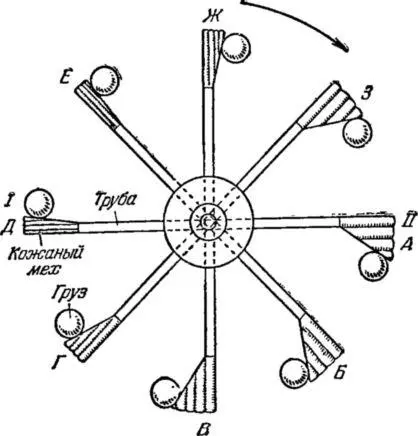

А вот другой вечный двигатель с переливающейся в нём ртутью (рис. 8).

Рис. 8. Вечный двигатель с переливающейся ртутью и с мехами (XVIII век).

Он состоит из скреплённых между собой, как спицы колеса, четырёх труб. На обоих концах каждой трубы прикреплены кожаные камеры в виде кузнечного меха. На каждой верхней крышке меха имеется груз.

По предположению изобретателя, этот вечный двигатель должен был действовать следующим образом: ртуть, скопившаяся в мехах А, Б, В , нарушает равновесие, и колесо вращается по часовой стрелке. Лишь мех Г , наполненный ртутью, противодействует этому движению. Но как только труба Г-З достигнет положения I–II , груз, нажимая на мех Г , выдавливает ртуть в мех З ; нарушение равновесия продолжается, как продолжается и беспрерывное вращение.

Но этот вечный двигатель, как и предыдущий, к огорчению изобретателей, вращался лишь некоторое время. Израсходовав энергию, затраченную на его пуск, он останавливался.

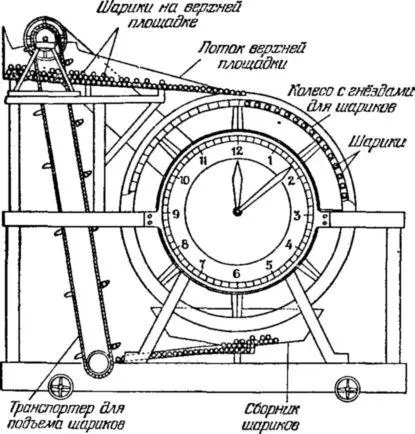

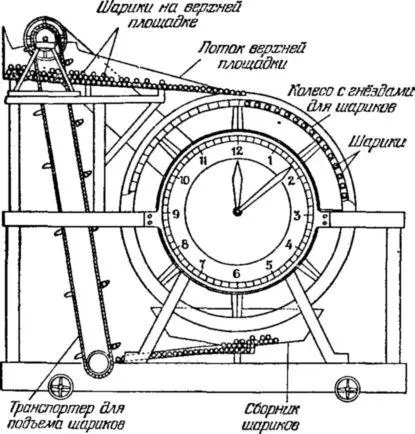

Три десятилетия назад в витринах многих часовых мастерских находились прекрасно отделанные часы, подобные изображённым на рисунке 9.

Рис. 9. Вечные «самозаводящиеся» часы (XX век).

Это устройство представляло комбинацию часового механизма с вечным двигателем, состоящим из: верхней площадки для запаса шариков; колеса, которое вращается под действием силы тяжести шариков, падающих на него с лотка верхней площадки; сборника шариков и транспортёра, подающего их наверх.

По предположению изобретателя, колесо, приводимое в движение энергией падения шариков, сообщает движение шестерням часового механизма и транспортеру, поднимающему такое же количество шариков, какое упало.

Но движение этого механизма возможно лишь в том случае, если количество шариков, действующих на колесо, будет больше поднимаемых транспортёром. Ведь нужно преодолеть ещё и силы трепня в механизме. В данном случае количество падающих и поднимаемых шариков одинаково. Поэтому на поднятие избыточного числа их надо затрачивать дополнительную энергию. А у вечного двигателя её нет. Значит её надо подводить извне. Какой же это вечный двигатель, если для поднимания лишних шариков надо затрачивать дополнительную энергию? Понятно, что вечно часы работать не будут.

О том, что самозаводящиеся часы, поднимающие вверх гири, движущие их механизм, создать невозможно, говорил итальянский учёный Джероламо Кардано ещё в XVI веке (1501–1576 гг.). Но на это разумное предостережение изобретатели вечного двигателя не обращали внимания.

Все только что описанные проекты и бездействующие модели вечных двигателей относятся к одной группе колёсных, или механических вечных двигателей. Принципиальная схема их устройства проста. Грузы, размещённые с одной стороны оси вращения, постоянно, как предполагали изобретатели, действуют с большим усилием, чем с другой. Следовательно, рассуждали они, при таком распределении грузов равновесие колеса беспрерывно нарушается, и двигатель будет совершать работу вечно, не требуя дополнительной энергии. К огорчению изобретателей, несмотря на массу выдумки и остроумия, проявленную ими, этого не получалось — двигатели не работали.

Среди изобретателей вечных двигателей встречались сомневающиеся в их осуществлении. Свои сомнения одни довольно убедительно высказывали, другие к тому же научно обосновывали их, подкрепляя расчётами.

В конце XVII и начале XVIII века механик Яков Лейпольд простым вычислением доказал неосуществимость, невозможность колёсных вечных двигателей. Рассмотрим эти его вычисления на «изобретении» В. Чепера (рис. 4) и Жана Клюпо. Это наиболее характерная конструкция колёсного вечного двигателя, которую изобретатели много раз на протяжении более семисот лет повторяли, изменяя в ней лишь количество откидывающихся стержней с грузами.

Я. Лейпольд решал задачу следующим образом. От центра каждого груза и от центра оси вращения колеса вечного двигателя он провёл перпендикуляры на горизонтальную линию АБ (рис. 10).

Читать дальше