Чтобы понять причину неудачи, постигшей В. Конгрева и К. Кайля, пытавшихся создать цепные вечные двигатели, обратимся к одной из работ голландского учёного Стевина.

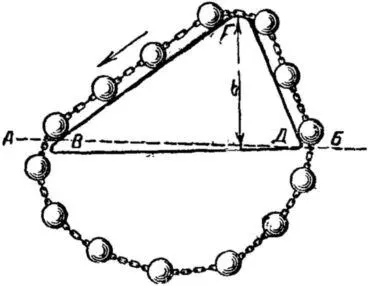

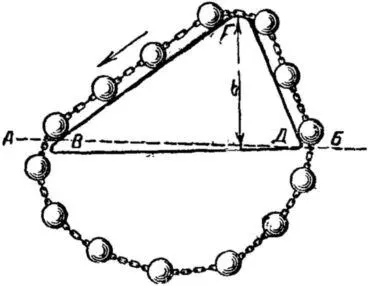

Стевин опубликовал в 1587 году трактат «Начала статики». Во всех своих трудах и работах он неизменно руководствовался принципом невозможности вечного двигателя. Решая, например, задачу о равновесии тел на наклонной плоскости, он использовал чертёж, представленный на рисунке 13.

Рис. 13. К доказательству Стевина закона движения тел по наклонной плоскости (XVI век).

Чем это не вечный двигатель, подобный только что рассмотренным?

Любопытно, что Стевин, заключив этот чертёж в художественно оформленную виньетку, поместил его на титульном листе каждой части своего труда «Начала статики» с надписью наверху: «Чудо и не чудо».

Для решения задачи о равновесии тел на наклонной плоскости Стевин мысленно отрезал всю нижнюю часть цепи по линии АБ (рис. 13). Изобретатель вечного двигателя утверждал бы в этом случае, что четыре шара, лежащих на плоскости ВГ , перетянут три шара, находящихся на плоскости ГД , скатываясь вниз к точке В . Следовательно, и вся цепь, соединённая в кольцо, также будет перемещаться беспрерывно.

На самом деле, на практике, цепь с шарами не перемещалась. Стевин, правильно исходя из невозможности вечного двигателя, утверждал, что сила, действующая на четыре шара, лежащих на плоскости ВГ , не равна их весу. Она, эта сила, во столько раз меньше веса шаров, во сколько высота h подъёма одного конца плоскости ВГ над точкой В меньше длины этой плоскости. То же самое относилось и к трём шарам, лежащим на плоскости ГД , — сила, скатывающая три шара, оказывалась во столько раз меньше их веса, во сколько h меньше длины плоскости ГД . При этом между четырьмя шарами с левой стороны от угла Г и тремя шарами справа действуют равные силы. Следовательно, система находится в равновесии.

Из этого примера видно, что вечные двигатели, подобные использованному Стевином для решения задачи статики и трём только что рассмотренным, также не способны к действию.

3. Вопреки законам гидромеханики и молекулярной физики

Изобретатели, создавая вечный двигатель, нередко пытались, кроме силы тяжести, использовать другие явления природы. В частности, они пробовали применить для этого потерю веса тел, погружённых в жидкость (закон Архимеда).

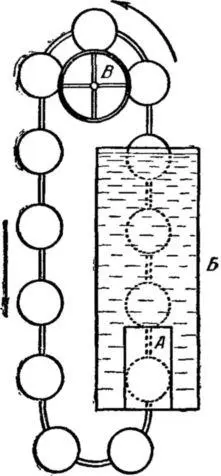

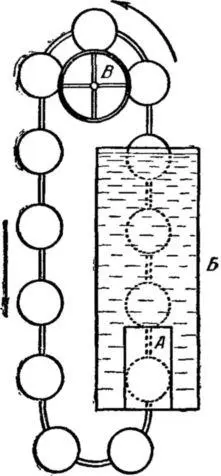

Первый вечный двигатель, основанный на использовании закона Архимеда, был предложен швейцарцем Германом Леонард из Сент-Галена в 1865 году. Свою идею он воплотил в конструкции, показанной на рисунке 14.

Рис. 14. Поплавковый вечный двигатель, предложенный Германом Леонард (XIX век).

Бесконечная цепь из жестяных поплавков проходит правой половиной сквозь сосуд Б с водой. По мысли автора, поплавки, стремясь всплыть, будут вращать колесо В , через которое эта цепь переброшена.

Однако даже беглый взгляд на эту конструкцию показывает, что колесо не станет вращаться в предположенном направлении. В самом деле, поплавок, проходя через трубку А в днище, должен прилегать к ней настолько плотно, чтобы из сосуда не вытекала вода. Но тогда трение между стенкой отверстия А и поплавком будет настолько велико, что вечного движения всё же не получится. А трение никакими ухищрениями уничтожить нельзя.

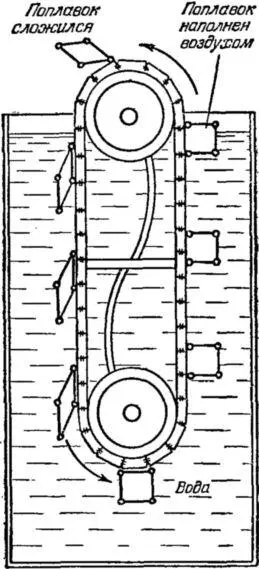

«Усовершенствование» этого двигателя представлено другим, оставшимся неизвестным, изобретателем (рис. 15).

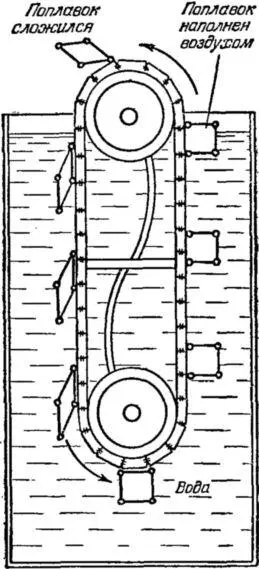

Рис. 15. Вечный двигатель со складывающимися поплавками (XIX век).

В сосуде, наполненном жидкостью, находится бесконечная цепь со складывающимися поплавками. С левой стороны поплавки в сжатом состоянии, а с правой, находясь в воде, наполняются воздухом. Поплавки в правой части, стремясь всплыть, будут вращать колесо вечно. Так полагал изобретатель. Но он не указал, как наполнять под водой поплавки воздухом. К тому же для этого требуется преодолеть давление воды и трение в деталях механизма раскрывающихся поплавков, на что необходима значительно большая работа, чем та, которая получается от их всплывания.

Читать дальше