Буква «т» в соседстве с тремя другими согласными, стала неудобной для произношения в народном говоре. Со временем она была утрачена. Окончание слова — «ва» — специфично для русских «женских» слов. Для сравнения можно вспомнить ряд имен-фамилий: Кузнецова, Иванова, Голубева…

Старое название верховья реки — «Смородинка» — надолго не прижилось и затерялось. Остался лишь топоним «Москва», по которому стала называться будущая столица России.

Город Москва был устроен на высоком взгорье у перекрестка нескольких важных торговых путей.

К. Рабус. Вид на Кремль из Замоскворечья (фрагмент).1826 год

Здесь Волоцкая дорога (направление современных улиц Пресни, Кудринской, Большой Никитской к Кремлю) имела разветвление на Рязанскую, или Серпуховскую (линия улиц Большая Полянка — Большая Серпуховская), и Смоленскую (на ней сейчас стоит Триумфальная арка).

Юрий Долгорукий, выбрав для жительства удобное скрещение трактов, в 1156 году начал строить вокруг своей усадьбы деревянное укрепление. Позднее, уже при Дмитрии Донском, Москва приобрела каменные стены. По их цвету и составу материала ее стали называть «Белокаменная». В конце XV века территория города-кремля была расширена и огорожена кирпичными стенами. Прошли многие годы. После неоднократных реставраций и перестроек Кремль, в большей своей части, сохранился до наших дней.

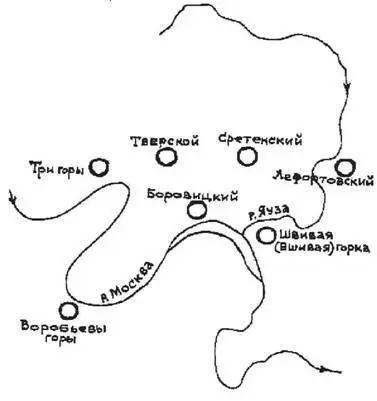

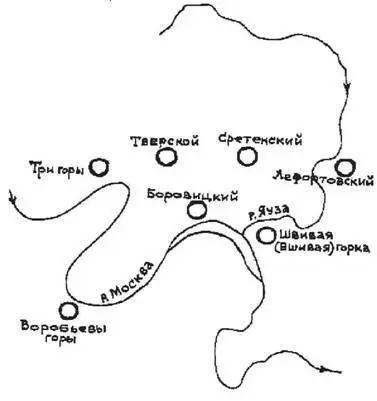

Город вокруг Кремля разросся, значительно увеличился по площади. Дороги к Боровицкому холму превратились в его главные радиальные улицы: Тверская, Остоженка, Мясницкая, Покровка, Арбат, Пречистенка, Большая Никитская, Большая Ордынка, Большая Полянка, Большая Лубянка, другие. Правда, в старину улицы не имели названий. Для их обозначений говорили так: «От Предтечи вверх», «Рядом с Николой», «От моста в переулок», «От улицы к осыпи».

Между улицами-радиусами проложили соединительные улицы, которые получили название «переулки». Переулок на окраине города, имевший с одной стороны пустошь, поле, бездорожье, назывался «проезд»… Сейчас такая расстановка-градация нарушена. Например, старые проезды уже давно находятся внутри города. Наша столица имеет определенный порядок в линиях своих домов. За порядок № 1 надо принять радиально-кольцевое построение ее улиц. Это нетрудно проследить на картах и схемах.

Заблудившемуся среди старинных и новых улиц Москвы можно без особого труда выйти к ее центру, используя для ориентиров нумерацию домов. Она построена таким образом, что с левой руки человека, стоящего спиной к центру (Иверской часовне) на радиальной улице, она возрастает по нечетным цифрам: 1, 3, 5 и т. д. А справа — по четным: 2, 4, 6… Кольцевые переулки и улицы имеют аналогичный счет по движению часовой стрелки.

Однако в новых, окраинных районах Москвы встречаются исключения из этого правила, потому что в поселениях Подмосковья издавна центрами считалась либо главная местная церковь, либо (с конца XIX века) — железнодорожная станция… К слову, центром Белокаменной в разное время были колокольня Ивана Великого, Иверская часовня, недолго почтамт, телеграф. А в советское время было указано считать им Мавзолей В. И. Ленина. Сейчас у нас новая точка отсчета «нулевого километра» дорог России — это некий декоративный круг на брусчатке перед входом в Иверскую часовню.

Московские холмы и поклонные горы

Горы в славянском мире часто были местами для молений. Считалось, что там жили горные духи. У некоторых народов Европы на поклонных горах суд. Горы на окраинах городов были местами встреч и прощаний. На Руси была традиция: при подходе к городу делать остановку для поклона его святыням. Обыкновенно это происходило на пригорке, откуда впервые за время дороги путнику открывался вид на благословенный град.

Схема семихолмья

В старые времена с этих взгорий странники и путешественники кланялись с крестным знамением золоченым куполам Москвы, здесь прощались при отъезде с провожавшими их родными и друзьями. При встрече говорили: «Здравствуй, Москва-матушка — золотые маковки!» При прощании — опять с поклоном и благоговением: «Прощай, родимая, златоглавая!»

Историки Москвы 1858 года сообщали, что в окрестностях Москвы существовали три поклонные горы. Первая находилась на юге — за Москвой-рекой, по Серпуховской дороге, в районе Верхних Котлов, вторая — на севере, по Троицкой (Ярославской) дороге и третья — на западе, за Дорогомиловской заставой, по Смоленской (Можайской) дороге. Первые две горы лежали на богомольных путях: одна — в Киев, другая — в Троице-Сергиеву лавру. Через первую шли богомольцы на поклонение печерским чудотворцам, через вторую — к преподобному Сергию Радонежскому, к его мощам.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу