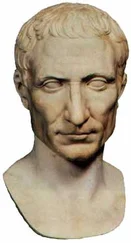

«Второе Возрождение» античности — переломный момент в посмертной славе и исторической судьбе Цицерона. Если до этого времени отношение к нему могло быть самым различным — положительным или отрицательным или вовсе забвением, то все же каждый раз, как только память о нем снова воскресала, он появлялся на сцене в виде «героя», причем — в зависимости от эпохи — то в виде героя–мудреца, то героя–оратора, то героя–республиканца, но всегда как образец для подражания, как пример для многих и многих поколений. Даже те, кто относился к нему отрицательно, не отрицали его до конца. Кто осуждал его как человека и политического деятеля, восхищался им как писателем, кто не признавал его как философа, отдавал дань его блестящему красноречию.

Перелом, который произошел после «второго Возрождения», т.е. в так называемое новое, а затем и новейшее время, заключался в том, что Цицерон из «героя», «образца», «явления» превратился в объект историографии. Ни о каком «подражании» не могло быть уже и речи, в лучшем случае разговор теперь мог идти об изучении, исследовании. Это — качественно иной подход, иная «установка», и она должна была иметь своим следствием совершенно иные «результаты».

В этом смысле чрезвычайно характерно отношение к Цицерону того, кто замыкает собой эпоху «второго Возрождения», кто перекидывает как бы некий мост к новому времени и кого мы считаем родоначальником сравнительно–критического метода в историографии, — отношение Нибура. Известно, что Нибур весьма сдержанно относился к Цезарю и как истинный представитель возродившегося гуманизма был «традиционно» почитателем Цицерона. О его отношении и интересе к великому оратору свидетельствует, например, такой характерный факт. При жизни Нибура была найдена и впервые издана одна из речей Цицерона — речь за Эмилия Скавра. Она была опубликована в таком виде, в каком издатель нашел ее на палимпсесте, но Нибур сразу же обратил внимание на то, что листы палимпсеста перепутаны, и указал, в каком порядке следовало бы ее печатать. Возникла полемика, но когда через несколько лет обнаружили еще одну рукопись этой же самой речи, то оказалось, что Нибур прав.

Это был пример филологической реконструкции, однако Нибур использовал Цицерона и для своих историко–критических наблюдений. Опять–таки в его время Анджело Маи опубликовал считавшийся навеки утраченным текст знаменитого трактата Цицерона «О государстве». Изучая этот текст, Нибур извлек из него чрезвычайно существенный вывод для ранней римской истории и хронологии. В одном месте трактата Цицерон говорит, что древнейшее солнечное затмение, записанное в римской летописи («Великая летопись»), было тем самым, которое происходило на 350–м году от основания Рима; все более ранние затмения вычислялись позднее и чисто математическим путем. Из этого свидетельства Цицерона Нибур заключал, что в Риме до галльского пожара еще не существовало официальной летописи.

В середине XIX столетия положительное отношение к Цицерону постепенно сменяется сугубо критическим и отрицательным. Начало этому положил немецкий историк Друманн в своей фундаментальной работе «История Рима в переходный период от республики к империи», опубликованной впервые в 30 — 40–е годы прошлого века. Крайне скептическое, даже презрительное отношение Друманна к Цицерону было связано с его преклонением перед другим, более «созвучным» его времени героем римской истории — Юлием Цезарем и, возможно, с определенной реакцией на взгляды и симпатии Нибура. Эта линия отношения к двум выдающимся — и совершенно, конечно, разным — деятелям римской истории нашла свое наиболее полное и наиболее яркое выражение в «Римской истории» Моммзена.

На оценке или, вернее, апологии Цезаря, которая дается в этом труде, мы уже останавливались. Что касается Цицерона, то нам тоже известны оценки и характеристики типа «политический лицемер», сторонник «партии материальных интересов», «трус». Ко всему этому можно только добавить, что Моммзен буквально не упускает ни одного случая, ни одного более или менее подходящего предлога, чтобы не скомпрометировать Цицерона как политического деятеля и как личность. Признавая — и то не очень охотно — значение Цицерона–оратора или, вернее, «стилиста», Моммзен по существу не считает его ни политиком, ни государственным человеком, в лучшем случае только ловким адвокатом. Таким образом, едва ли будет ошибкой сказать, что преобладающей тенденцией в европейской историографии прошлого века была тенденция «развенчания» Цицерона. И хотя в 60–х годах французский историк Буассье в своей известной и блестяще написанной книге «Цицерон и его друзья» пытался «восстановить» репутацию Цицерона и как политика, и как человека, стремясь к более объективной оценке его достоинств и недостатков, все же европейская историография скорее находилась под влиянием немецкой школы исследователей, и в первую очередь Моммзена. Очевидно, это не случайное явление, и оно в значительной мере было обусловлено запросами вполне определенных кругов буржуазного общества.

Читать дальше