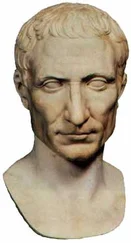

Явно отрицательно относился к Цицерону один из самых первых историков периода империи — Асиний Поллион. Но это и не удивительно: он был даже не столько цезарианцем, сколько антонианцем. Именно в его историческом произведении, фрагмент из которого дошел до нас благодаря Сенеке Старшему, и содержатся те весьма компрометирующие Цицерона данные относительно его намерения отказаться от авторства Филиппик. Но другой и более знаменитый историк, Тит Ливий, наоборот, был почитателем Цицерона и далее находился под определенным влиянием его воззрений на историю и задачи историка, высказанных в ряде диалогов («О законах», «Об ораторе», «Оратор»). Бесспорно влияние Цицерона и на стилистические особенности речей тех исторических деятелей, которым Ливий «предоставлял слово» в своем обширном историческом труде (более 400 речей в дошедших до нас книгах!).

Цицерон рано оказался и образцом и темой для ораторских упражнений в риторических школах; они в эпоху империи становятся единственным местом, где ораторское искусство еще находит себе применение. Наиболее распространенным видом подобных упражнений в красноречии были так называемые декламации, т.е. речи на вымышленные темы. Существовало два типа подобных «декламаций»: свазории, или увещевательные речи, и контроверсии, или речи, посвященные разбору какого–либо противоречия (например, междудолгом и чувством и т. п.). Техника «декламаций» была разработана весьма тщательно и детально.

Среди наиболее крупных и популярных риторов встречались как восторженные поклонники Цицерона, так и его критики. К последним принадлежал, например, ритор Цестий Пий, которого даже привлекали к суду за оскорбление имени Цицерона. Но Сенека Старший, наоборот, в «Свазориях» дает весьма идеализированную характеристику своего знаменитого предшественника и приводит цитаты из не дошедших до нас поэтических произведений, где Цицерон всячески восхваляется. Он же разбирает казус с Попилием, который принимал, как известно, участие в расправе над Цицероном, хотя тот спас его когда–то от обвинения в отцеубийстве.

Апологетически выступил в защиту Цицерона его памяти один из историков эпохи ранней империи — современник Тиберия Веллей Патеркул. Это выступление тем более интересно, что Веллей был уже убежденным сторонником нового режима, отказавшимся от республиканских иллюзий, но чтившим славное прошлое Рима. Он резко обвиняет Октавиана и Антония, а Цицерона именует «великим консулом и хранителем республики». Цицерон, уверяет Веллей, будет жить в памяти всех веков и «скорее исчезнет со света весь человеческий род, чем имя этого человека».

К Цицерону как стилисту и оратору весьма положительно относился Сенека Младший; его самого в дальнейшем часто сравнивали и сопоставляли с Цицероном, хотя в эпоху Флавиев такой крупный знаток и теоретик красноречия, как Квинтилиан, безусловно, отдавал пальму первенства Цицерону, называя его единственным учителем, которому можно следовать, ничего не опасаясь и не сомневаясь в успехе. Пожалуй, конец I и начало II в. до н. э. были временем наибольшего признания Цицерона в Римской империи: его авторитет как стилиста бесспорен, к его имени часто обращаются (не забудем, что «декламации» Саллюстия — Цицерона должны быть отнесены примерно к тому же времени). Затем это имя постепенно начинает тускнеть — о Цицероне вспоминают главным образом историки, интересующиеся гражданскими войнами. Отношение к нему сдержанное, иногда скептическое (Дион Кассий, Плутарх), а у некоторых — явно неприязненное (Аппиан). Но имени Цицерона предстояло снова возродиться, причем еще до падения самой империи.

Однако это происходит тогда, когда «языческий Рим» превращается в «христианское государство» и когда христианство как религия и мировоззрение становится «главной умственной силой». Как уже упоминалось, в этот новый исторический период особое звучание приобретают философские произведения Цицерона.

Наиболее последовательные и прямолинейные идеологи христианства пытались доказать не только суетность, но и полную греховность всей античной, т. е. языческой культуры. Господу следует служить в простоте, всякое мудрствование — от лукавого. Важна вера в Христа, в то, о чем говорится в Евангелии, и «если мы веруем, — как это формулировал Тертуллиан, — то ни в чем, кроме веры, не нуждаемся». Ему же приписывается и другое, более знаменитое изречение: «Верую, ибо абсурдно!»

Читать дальше