Завершая рассмотрение азовской обороны, нельзя не остановиться на ее итогах. В исторической литературе отмечалось, что данное событие носило мировой масштаб. «Как взятие Азова, так и оборона его казаками были мировыми событиями своего времени», — пишет М. Я. Попов [227] Попов М. Я. Азовское сидение. С. 42.

. В. Сухоруков считал, что турецкие войска, не сумевшие взять Азов и тем посрамившие знамена своего султана, «присвоили казакам громкую славу, которая займет одно из почетнейших мест в летописях войн» [228] Сухоруков В. Д. Историческое описание земли Войска Донского. С. 189.

. Соглашаясь с подобными оценками, заметим, что для казаков отстаивание Азова на тот момент времени окончилось ничем или скорее даже (имея в виду ближайшие военные и экономические последствия данного события) отрицательно. В этом отношении правы были казаки низовых городков, считавшие, что каменные стены крепости казаков «не накормят», и отказывавшихся умирать «за камень». Город без боя в итоге был возвращен туркам.

Если казачьи потери в Азове были хотя бы приблизительно порядка трех тысяч, как об этом сообщает Документальная повесть, причем это, согласно источнику, — только убитыми, не считая искалеченных («без глаз, без рук и без ног»), то для казаков данные потери были, безусловно, катастрофическими. На всем протяжении 40-х годов XVII в. донское казачество с трудом отражало резко усилившийся после оставления Азова (1642 г.) натиск на Дон. При этом гибли казачьи городки, на некоторое время казаки были выбиты с низовьев Дона (1643–1644 гг.) — потери казаков, понесенные в ходе азовской обороны, обернулись для них в дальнейшем новыми потерями. Тем не менее подвиг казаков при обороне Азова явился неким торжеством над «бусурманами» (как это было принято понимать в ту эпоху) православного христианства вообще, изумившим мировое сообщество. Причем, говоря об отрицательных на первое время для донского казачества итогах обороны Азова в 1641 г., надо одновременно сказать и о том, что следствием данного события стал ряд политических и экономических процессов в казачьей среде, которые наложили особенно неизгладимый отпечаток на сферу отношений Москвы и Дона. Последние в период 1640-х — первой половины 1660-х гг. достигают невероятного для более раннего времени сближения.

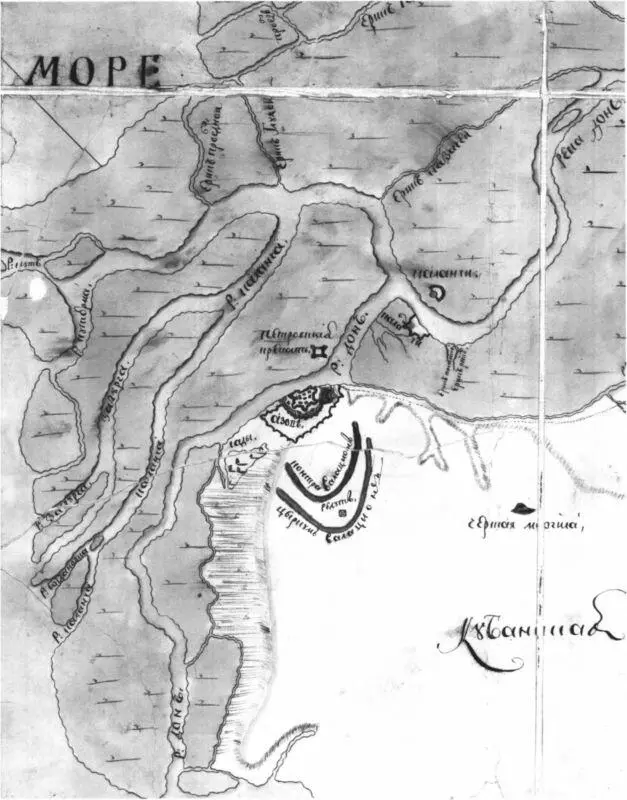

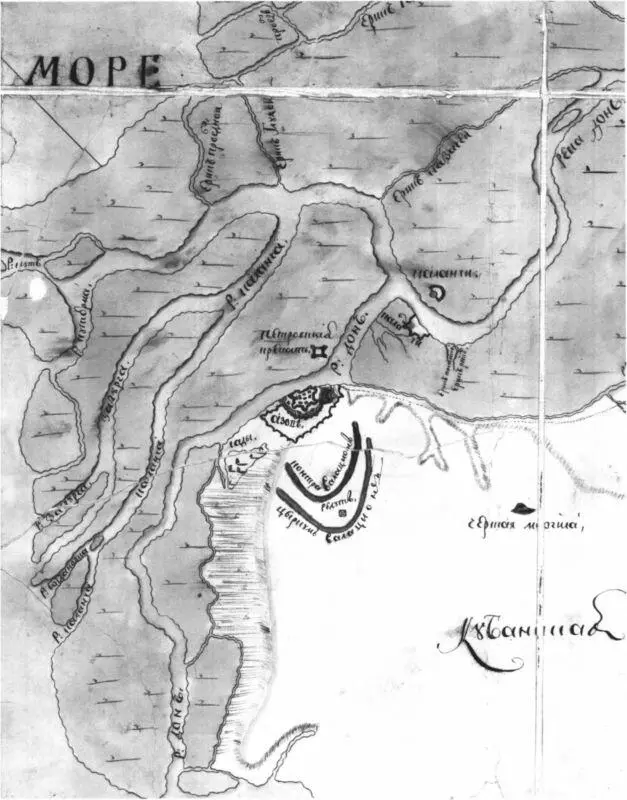

Фрагмент рукописной карты нижнего Дона. Первая половина XVIII в. (РГАДА).

Донские дела. Кн. 2. СПб., 1906. Стб. 915.

Под «юртами», «речками», и «камышами» здесь, безусловно, подразумеваются места казачьих хозяйственных промыслов. «Каторги» — турецкие галеры. «Крестьянская вера» — христианская вера.

Там же. Кн. 1. СПб., 1898. Стб. 637.

Там же. Стб. 636–637.

Слова об отцах и матерях, а также «сестрах единоутробных» еще раз свидетельствуют о родственных связях донских казаков с населением России.

РГАДА. Ф. 89. Сношения России с Турцией. Оп. 1. Стб. 1637 г. № 1. Л. 306–307.

Боплан. Описание Украины. СПб., 1832. С. 52.

Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века. М.; Л., 1948. С. 238.

РГАДА. Ф. 89. Сношения России с Турцией. Оп. 1. Стб. 1635 г. № 1. Л. 66–67.

Новосельский А. А. Борьба… С. 230–231.

Там же. С. 223, 230–231, 233–236, 238–239, 241.

Там же. С. 239–240, 241, 282, 248–249.

См.: Робинсон А. Н. Повести об Азовском взятии и Азовском осадном сидении // Воинские повести Древней Руси. М.; Л., 1949. С. 175–176.

Войсковой круг — казачья сходка в донском центре (на тот момент — Монастырский городок), где пребывало «Войско» — центральная группировка донских казаков.

Живот — здесь: жизнь.

Умышлять умыслы — предпринимать действия.

Так, согласно расспросным речам в Москве донского войскового атамана И. Каторжного, в канун похода под Азов у казаков была лишь легкая полевая артиллерия.

Орлов А. С. Исторические и поэтические повести об Азове. Тексты. М., 1906. С. 53–60.

Донские дела. Кн. 1. Стб. 640.

РГАДА. Ф. 89. Сношения России с Турцией. Оп. 1. Стб… 1637 г. № 1. Л. 363.

Новосельский А. А. Борьба… С. 262–264.

Читать дальше

![Олег Куц Азовское осадное сидение 1641 года [Оборона донскими казаками крепости Азов] обложка книги](/books/28706/oleg-kuc-azovskoe-osadnoe-sidenie-1641-goda-oboro-cover.webp)