Людвиг. Но разве вы не признаете положительных качеств иезуитов?

Сталин. Да, у них есть систематичность, настойчивость в работе для осуществления дурных целей. Но основной их метод — это слежка, шпионаж, залезание в душу, издевательство — что может быть в этом положительного? Например, слежка в пансионате: в 9 часов звонок к чаю. Уходим в столовую, а когда возвращаемся к себе в комнаты, оказывается, что уже за это время обыскали и перепотрошили все наши вещевые ящики… Что может быть в этом положительного?»

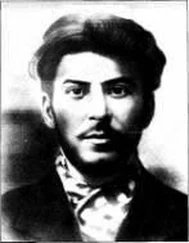

В этих условиях характер Иосифа начал меняться. Куда делся живой и открытый мальчик, каким его знали в Гори? Соученики вспоминают, что вначале он был тихим, застенчивым, предупредительным — но это длилось недолго. Еще вспоминают, что был агрессивным, сильным и умел хорошо драться. Маленького роста, рябой, с больной рукой, непохожий на других, (его не любили за необычные манеры) — он стал бы удобной мишенью для жестокости сотоварищей, если бы не мог защитить себя и при необходимости напасть первым.

Иосиф был замкнутым, жаловаться и показывать, как ему трудно, было не в его характере — как тогда, так и потом. Косвенно догадаться о том, как тяжело ему тогда приходилось, можно по одному штриху. Серго Орджоникидзе позднее вспоминал, что говорили про Иосифа его знакомые того времени: «Коба не понимает шуток. Странный грузин — не понимает шуток. Отвечает кулаками на самые невинные замечания» [10] Цит. по: Яковлев Н. Сталин: путь наверх. М., 2000. С. 31.

. Позднее о нем такого не говорили, наоборот, взрослому Сталину чувство юмора было очень даже свойственно.

Однако вскоре Иосиф полностью адаптировался в новом мире, у него появилось много приятелей. Учился он по-прежнему хорошо, первый класс окончил восьмым по успеваемости, второй — пятым. Но потом появились новые интересы и увлечения, и учеба отошла на второй план. Первым и главным интересом у него и здесь стали книги, хотя доставать их в Тифлисе было и легче, и труднее, чем в Гори. Легче — потому что тут были книжные магазины, была «Дешевая библиотека», читателем которой он стал в 1896 году. Труднее — поскольку любая светская литература была в семинарии запрещена и чтение ее строго наказывалось.

Все больше и больше посторонние книги вытесняли из его сознания и из его распорядка дня (и ночи!) учебные предметы. Успеваемость Иосифа начала снижаться, участились записи в кондуитном журнале о том, что он читал неположенную литературу — романы Гюго и другие книги. За это полагался карцер, так что у него было время обдумать прочитанное.

Впрочем, стремление к знаниям, лежащим вне пределов семинарского курса, свойственно было не одному Иосифу. В семинарии в то время существовал ученический кружок, руководимый Сеидом Девдориани, и осенью 1896 года Иосиф присоединяется к нему. Правда, ребята занимались изучением вещей совершенно невинных, читали художественную литературу и книги по естественным наукам, все разрешенное цензурой, никакой нелегальщины. Но, с другой стороны, чтение любых светских книг в семинарии запрещалось, так что кружок мог быть только тайным. Но так даже интересней!

Романтически настроенный юноша писал стихи, и писал хорошо. Окончив первый курс семинарии, он, перед тем как уехать на каникулы, пришел в редакцию газеты «Иверия» и показал их Илье Чавчавазде, который, несмотря на крайнюю молодость автора, напечатал пять из них в газете. Несколько позже еще одно появилось в газете «Квали». То, что стихи были хорошими, доказывает их дальнейшая судьба. В 1901 году М. Келенджеридзе, составляя пособие по грузинской словесности, включил в него одно из этих стихотворений наряду с лучшими классическими образцами. Поскольку будущий «отец народов» был тогда еще безвестным молодым человеком, ни о каком низкопоклонстве или культе речи не шло. В 1907 году другое стихотворение из подписанных псевдонимом «Сосело» было приведено в «Грузинской хрестоматии, или Сборнике лучших образцов грузинской словесности» — а ведь их написал шестнадцатилетний юноша! Но поэтический талант Иосифа не получил развития, вскоре его целиком захватило новое дело, которому он впоследствии отдаст всю свою жизнь.

В Грузии с самого момента присоединения к России было развито националистическое движение, но не общественно-политическое. В 1880-х годах в Тифлисе существовала парочка народнических кружков, занимавшаяся просветительской деятельностью. В конце 80-х стали появляться революционные партии. Первыми успели армяне, которых было большинство в многонациональном Тифлисе, — в 1890 году они организовали партию «Дашнакцутюн», что по-армянски значит «Союз». А в 1892 году появились сразу две грузинские революционные организации — «Лига свободы Грузии», лидером которой стал Ной Жордания (кстати, бывший воспитанник Тифлисской духовной семинарии) и «Месаме даси» («Третья группа»), которая попыталась взять под контроль существовавшие в городе ученические кружки самообразования, а также наладить доставку нелегальной литературы. Однако у них ничего не вышло, и вскоре только что созданная организация распалась, частью из-за объективных трудностей, но больше из-за того, что члены группы все время приезжали, уезжали, эмигрировали, и организовать мало-мальски регулярную работу было крайне трудно. В 1895 году с попыткой объединить всех революционеров вокруг газеты «Квали» выступил ее редактор Г. Е. Церетели. К тому времени в Тифлисе уже существовали рабочие кружки, объединявшие русских рабочих, в середине 1890-х годов возник и первый грузинский рабочий кружок. А к концу 1897 году все, наконец, объединились. Газета «Квали» стала первым легальным марксистским органом, а лидером новорожденной тифлисской социал-демократии — ее новый редактор Ной Жордания. Но занимались они исключительно созданием рабочих кружков и пропагандой в них своих идей, дальше этого дело пока не шло.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу