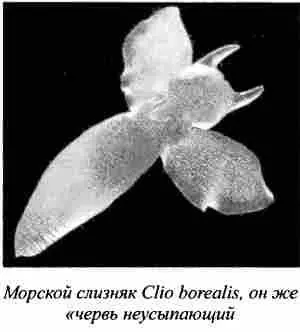

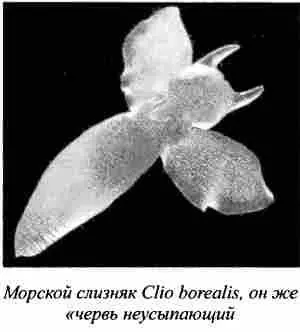

«Червь неусыпающий» или, по-научному, морской слизняк Clio borealis, якобы прогрызающий днища кораблей, в несметных количествах водился как раз у этих островов. «Река смоляная Могр» могла быть потоком черной угасающей лавы исландских вулканов. Кажется, об этом же упоминал Адам Бременский. А «скрежет зубной» можно сравнить только с непрекращающимся трением льдин в высоких широтах. Морское путешествие могло быть совершено из Ивановского погоста (Холмогор) на Двине или прямо из новгородского поселения, основанного в 1220 году на севере Кольского полуострова, — Колы. А первые сведения о появлении новгородцев на Кольском полуострове относятся к 1216 году, об этом упоминается в Новгородской летописи одной строкой, что « Сьмьюна Петриловиця Тьрьского даньника » убили в Липицкой битве 125 125 ПСРЛ. Т. IV, Ч.1.С. 126.

.

Новгородцы стали появляться и на границе с Норвегией. О первом появлении новгородцев сообщил И. П. Шаскольский, взяв эти сведения из скандинавских летописей. Так, в древнейшей «Гулатинской Правде», составленной около 1200 года, говорится, что норвежцы самой северной провинции — Халоголанда, как мы уже знаем, промежуточного пункта следования всех норвежских викингов для грабежей Биармии, должны держать морскую стражу на востоке. Вероятно, необходимость содержания пограничного охранения восточной оконечности Халоголанда была вызвана появлением новгородцев, проникших на Север в поисках новых данников 126 126 Шаскольский И. П. Договоры Новгорода и Норвегии Исторические записки. Вып. 14. М.: АН СССР, 1945.

.

В Новгородской IV летописи под 1320 годом сообщается о походе новгородских ушкуйников против норвежцев: « А Лоука ходи на Моурманы, и Нъмци избиша оушку и Игната Молыгина… » 127 127 ПСРЛ. Указ. соч. С. 128.

.

По норвежским летописям, сообщил Н. М. Карамзин в 4-м томе «Истории государства Российского», вероятно, по «Исландским анналам», известно, что в 1316 и 1323 годах новгородцы « опустошили пределы Дронгеймской области » 128 128 Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. IV. М.: Терра, 1998. С. 131.

, то есть Трондхейма.

Около 1326 года новгородцы и двиняне совершили очередной морской поход в Скандинавию, после чего 3 июня того же года норвежский посол Хакон заключил с Великим Новгородом мирный договор. Новгородцы и двиняне с давних времен контролировали огромный участок будущего Северного морского пути, от Скандинавии до устьев Печоры. Вероятно, именно в этом промежутке времени от 1316 до 1326 года и было предпринято путешествие «детей» архимандрита Василия, новгородцев «видоков».

Кроме того, из послания Василия известно, что отважные новгородские мореходы еще в конце XIII века или около 1300 года предпринимали другое плавание, но только в противоположную сторону — на северо-восток. Среди них был Моислав Новгородец и его сын Яков. Они предприняли плавание на трех судах. Проблуждав в полярных морях, одно судно погибло, другие же два достигли каких-то высоких гор, где их застала полярная ночь. Возвратившись в Волхов, новгородцы поведали Василию о величественной картине полярного сияния.

Известны другие свидетельства раннего пребывания новгородцев на Крайнем Севере. Так, в 1328–1340 годах новгородский наместник Печорской стороны Михаил выходил на судах в Ледовитый океан добывать дорогую моржовую кость и меха.

Но все же, на наш взгляд, самым ранним письменным источником о морском походе беломорских жителей вокруг Скандинавии и пребывании их в Норвегии является «Сага о конунге Хаконе», приведенная выше. В ней говорится о татарах, опустошивших новгородскую землю, а также о пришедших биармийцах, обосновавшихся в норвежском Тромсё, «которые бежали с востока, прогнанные набегами татар». Королем Хаконом беженцам для проживания был уступлен залив Малангер. Это событие отмечено в саге после сообщения о последнем, в 1222 году, приезде норвежцев Андрея Скьялдарбанда и Ивара из Утвика в Биармию.

Исследователи до сих пор спорят, как биармийцы могли попасть в Тромсё. А все из-за того, что слово «пришли» они понимают буквально. Наверняка биармийцы пришли не пешком, а прибыли в Норвегию на судах. До сих пор у поморских жителей бытует выражение «судно пришло», а не «судно приплыло». Причем, вероятней всего, пунктом убытия беженцев было устье Северной Двины. Затем, пройдя вдоль берегов Терского наволока (Кольский полуостров), обогнув Мурманский нос (Нордкап), переселенцы смогли попасть на гостеприимный берег Тромсё. Неужели можно предположить, что биармийцы, пройдя пешком сотни километров по болотам и лесам, смогли преодолеть Скандинавский горный хребет?

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Леонтьев Неведомые земли и народы Севера[Без иллюстраций] обложка книги](/books/285977/aleksandr-leontev-nevedomye-zemli-i-narody-severa-cover.webp)