Вес толщины бронирования приводятся в миллиметрах. Написание толщины бронирования через знак '+' показывает число отдельных слоев брони в данном элементе бронирования. Калибры артиллерии, приводимые в дюймах, в тексте обозначаются в соответствии с заимствованным из английского технического языка символом (1 дюйм=1"). При обращении к конкретной модели, после калибра через косую черту обозначается длина орудия в калибрах (в русском, германском и американском флоте — расстояние от дульного до казенного среза; в английском, японском и итальянском — от дульного среза до дна ближнего к затвору картуза с порохом). Так, русское орудие 14"/52 обозначает модель калибра 14 дюймов (356 мм) с длиной ствола в 52 калибра (т. е. 556x52=18512 мм).

Все даты, относящиеся к русскому кораблестроению до 1 февраля 1918 г., приводятся по старому стилю.

В истории России было немного таких бурных периодов государственного развития как тот, который пришелся на 1905–1914 гг. В течение десятилетнего промежутка между окончанием русско-японской войны и началом первой мировой повсеместно в стране происходили глубокие изменения. Поражение в войне с Японией, отсталость государственного строя и вызванное этим сильное брожение в обществе вылились в ряд стихийных вооруженных выступлений в городах, восстаний в воинских частях и на кораблях. Государственная власть, вынужденная приступить к реформированию общественно-политического устройства, быстро шла по пути крупных качественных сдвигов. Монархия превращалась в конституционную, для управления страной был образован Совет министров, народное законодательное представительство оформлено в виде Государственной думы.

Стабилизация политического положения обусловила возникновение предпосылок успешного развития экономики. Благодаря основам, заложенным в десятилетие, предшествующее русско-японской войне (продуманная финансово-экономическая политика, устойчивое золотое обращение, интенсивное железнодорожное строительство), производство важнейших видов продукции все быстрее набирало обороты.

Быстрое развитие России выдвигало в разряд первостепенных внешнеполитических задач вопросы надежного обеспечения российских экономических интересов в тех районах мира, где они развивались наиболее интенсивно. Политическая ситуация, помимо этого, предполагала укрепление обороноспособности империи.

На фоне прогрессирующего экономического развития страны, значительной активизации русской внешней политики, вопрос развития флота в ряду других вооруженных сил приобретал первостепенное значение. Возрождение флота преследовало две основные задачи — защиту протяженных морских рубежей империи и создание «свободной морской силы», предназначенной для силового подкрепления интересов России в любом районе мира. Имелись и две немаловажные причины более узкого характера. Первая из них заключалась в необходимости постоянной готовности к обеспечению, если потребуется, русского военного присутствия в зоне проливов — одном из узловых районов мировой политики, где пересекались интересы крупнейших европейских держав. В 1910–1913 гг. 65 % русского товарооборота и подавляющая часть вывоза шли через Босфор и Дарданеллы и поэтому, по образному выражению одного из политиков, «кто владел проливами, тот держал Россию за горло».

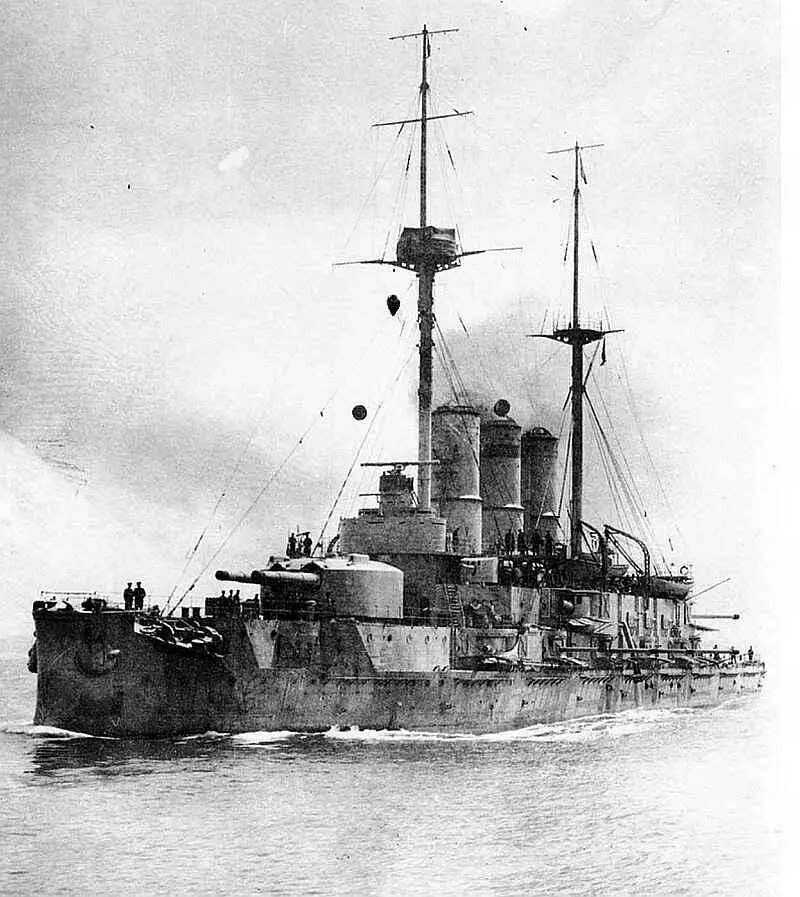

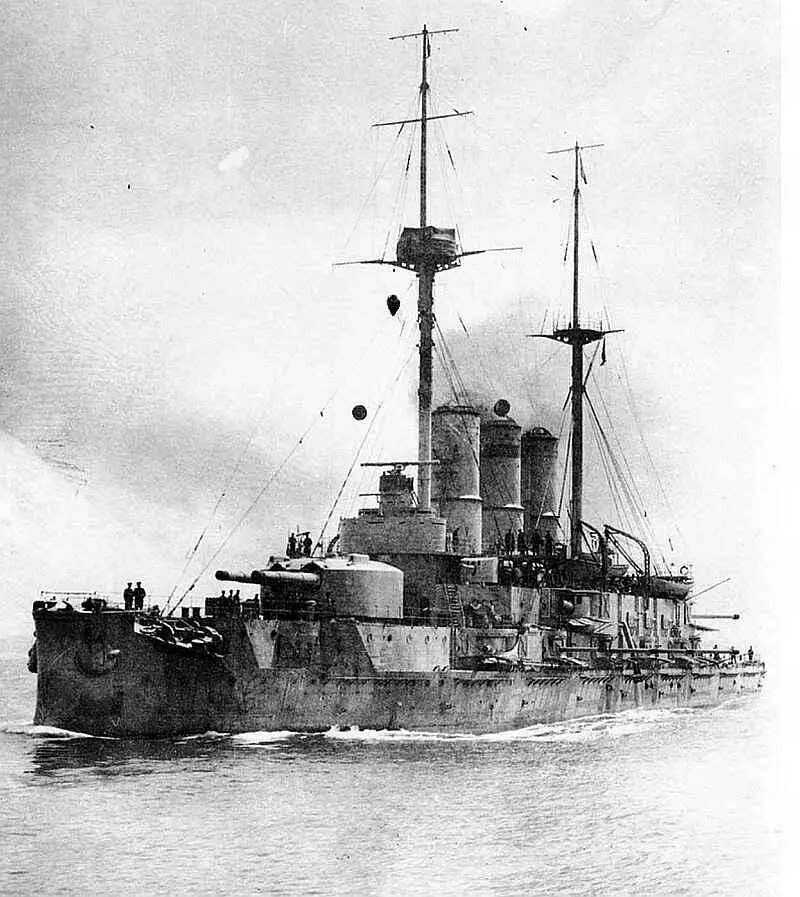

Линейный корабль «Евстафий». Последние классические додредноуты Российского Императорского флота, однотипные «Евстафий» и «Иоанн Златоуст» вступили в строй в 1910 г., когда во всем мире уже бушевала «дредноутская лихорадка». В течение первого года мировой войны эта пара 13000-тонных кораблей, главная артиллерия каждого из которых состояла лишь из четырех 12"/40 и четырех 8"/50 орудий, оставалась основой линейных сил Черноморского флота, сдерживающих активность германо-турецкого «Гебена».

ЦВММ, # 938/1

Пока Турция, как в начале XX в., оставалась хотя и слабым, но независимым государством, положение в целом контролировалось. Однако наметившиеся к 1914 г. «грозные признаки распада Турции» могли привести к ее разделу крупными европейскими государствами, и переход зоны проливов под контроль более сильного владельца означал серьезную зависимость от него России. Предвосхищая подобные тревожные перспективы, русские политики стремились заранее предусмотреть необходимые силовые средства для отстаивания, в случае необходимости, интересов государства в проливах, и главная роль среди них, вполне естественно, отводилась флоту, способному противостоять флоту любой другой страны. Вторая причина, более отдаленного и не столь острого характера состояла в том, что грядущая политическая перспектива предполагала, вслед за стабилизацией европейского положения, обращение интересов империи на восток, где в предшествующий период русские интересы были серьезно ущемлены в результате неудачной войны с Японией. Идея реванша за поражение 1905 г. постоянно витала в русских государственных, военных и военно-морских кругах, а планы интенсивного экономического освоения Сибири и Дальнего Востока упирались в необходимость серьезного оборонного обеспечения дальневосточных рубежей, в первую очередь морских. Таким образом, создание первоклассного флота являлось для России насущной политической задачей, и вопрос заключался лишь в том, по силам ли это было стране в финансовом и экономическом отношении.

Читать дальше