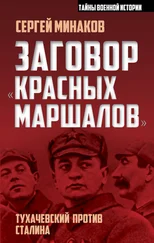

В своих воспоминаниях Сабанеев конкретизировал «предчувствие» этого «великого будущего», к которому маниакально устремился Тухачевский. «Насколько я могу понять из его высказываний, — делился Сабанеев знаниями объекта своей памяти, — он имел в виду, подобно Наполеону, воспользоваться революцией и хаосом в политике, а также своим положением в армии (маршал и одно время председатель Реввоенсовета), совершить переворот «бонапартистского типа, иными словами, объявить себя диктатором и свергнуть вообще советскую власть. Потом в разговорах он часто возвращался к отрывкам из этого плана». Но был ли он и в самом деле «потенциальным Наполеоном» Русской революции, или, как его порой называли, «потенциальным Наполеончиком»?

Вряд ли Сабанеев мог судить об указанных намерениях Тухачевского, когда последний стал уже маршалом (ноябрь 1935 г.) и председателем Реввоенсовета (1931 г.; имеется в виду — заместителем Председателя РВС СССР). Выше уже было отмечено, что Сабанеев покинул СССР в 1926 г. Встречался ли он за границей с Тухачевским после 1926 г., когда тот выезжал в Германию (1932 г.) или в Англию и Францию (в 1936 г.)? Сведений таких не имеется, а сам Сабанеев ничего об этом не говорит. Поэтому высказанные им наблюдения за Тухачевским на предмет его «бонапартизма» относятся ко времени до 1926 г.

По своей полководческой манере, настрою и судьбе Тухачевский, похожий на Наполеона внешне и, несомненно, упоенный стихией войны, жаждой побед и воинской славы, подражавший ему, особенно в молодости, руководствовавшийся любимым наполеоновским принципом «надо ввязаться в бой, а дальше будет видно», по духу своему был, пожалуй, ближе к Карлу XII. Талант, блеск побед и славы и катастрофа у обоих похожи: у Тухачевского «Варшава», у Карла XII — «Полтава».

Разночтения в оценках Тухачевского, широким веером развернутые в современной серьезной и не очень серьезной литературе, затрагивают и его репутацию военачальника — от апологии до полного развенчания. Отмечу сразу же: и в его военном искусстве также проявилось, и неоднократно, свойство его личности, о котором выше достаточно много говорилось, — «одержимость», «маниакальность», если мягко выражаться — «увлеченность». Это приводило Тухачевского и к ярким, быть может, даже блестящим военным победам, и к неудачам, и к катастрофическому поражению под Варшавой.

Надо сказать, что слава и вместе с ней популярность Тухачевского начали особенно быстро и широко распространяться в ходе успешных боевых действий 5-й армии, воевавшей под его командованием на Восточном фронте против войск адмирала Колчака. Пожалуй, началом общественного признания и популярности Тухачевского как полководца была победоносно проведенная им Златоустовская боевая операция в начале июля 1919 г. Не только «красная», что вполне естественно, но и «белая» стороны признали полководческий талант Тухачевского в этой боевой операции и пришли к единодушному выводу, что «Урал был потерян Белой армией, и в этом отношении цель красных была достигнута» и что «результатом было — занятие г. Златоуста, огромные трофеи, выход в Сибирские равнины и переход всего Урала в наши руки». Поражения, нанесенные войскам адмирала Колчака 5-й армией Тухачевского под Златоустом и Челябинском, были настолько сильны, что воспользоваться неудачей советского военачальника на р. Тобол и развить свой наступательный успех белые были уже не в состоянии. Поэтому в октябре 1919 г. наступление Тухачевского возобновилось и завершилось блестящей и очень быстрой Омской операцией.

«Захват Омска доставил красным крупнейшую победу, — вынужден был признать один из белых авторов, А. Ефимов, — без больших усилий и принес им значительные трофеи. Они захватили главную тыловую базу белого фронта — «с огромными запасами имущества разного рода и свыше 10 тысяч человек».

Нет сомнений в том, что Сабанеев слышал неоднократные «бонапартистские откровения» Тухачевского, но и в них мог быть элемент розыгрыша. И не потому, что Тухачевский говорил не всерьез. Похоже, что весь жизненный настрой его, пронизанный эстетизмом, «сценичен», несколько театрален. Многие, близко знавшие маршала, отмечали, несомненно, присутствовавший в его поведении элемент «позерства». Впрочем, он мог играть в «потенциального Наполеона» настолько же искренне, переживая эту роль по-настоящему, как это делает настоящий артист на сцене в спектакле. Однако неудержимое стремление к преодолению каких-либо серьезных препятствий, возникавших на пути удовлетворения его «главной жизненной страсти» — военного дела, если убежденность в собственной правоте натыкалась в ходе ее реализации на чье-то мощное и упорное сопротивление, превращалось в «манию», «одержимость». И эта «одержимость» вполне могла толкнуть его и к осуществлению того самого «бонапартистского переворота» или, что вероятнее, испытывать готовность к нему, настрой на него. Может быть, и неоднократно, как когда-то он почти маниакально, несмотря на неудачи, предпринимал многократные побеги из плена.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу