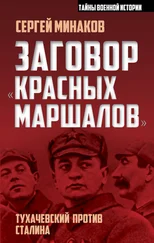

Ну что ж, «предчувствие великого будущего» его не обмануло. Тухачевский вошел в историю. В отдельные, переломные ее моменты он, пользуясь выражением генерала де Голля, оказался «на острие шпаги»: и в 1920-м, и в 1937-м. Были и другие годы. Впрочем, в значительной мере он сам превращал эти моменты в «переломные». Бесспорно, у него оказалось «великое будущее» (если не вкладывать в это словосочетание определенный морализующий смысл). Однако оба раза, оказавшись «на острие шпаги», он срывался в катастрофу, в конечном итоге стоившую ему жизни и парадоксально-противоречивой репутации в Истории, в памяти и оценках поколений. Пожалуй, он обречен на именно такое «великое будущее».

Не сговариваясь с Сабанеевым, «манию» как черту характера и умонастроения заметил у Тухачевского другой наблюдатель, знавший «красного Бонапарта» гораздо меньше автора воспоминания, но весьма близко, в экстремальной ситуации плена, и, видимо, свежим взглядом хорошего наблюдателя уловивший ее. Сабанеев назвал это «манией», а Н.А. Цуриков определил ее как «одержимость».

«Как-то, в один из первых же дней моего прибытия на форт № 9, — вспоминал Цуриков, — я стоял на веранде, когда «из-под горы» показались 2 офицера: весь в голубом, яркий брюнет-француз и русский, выше среднего роста, в зеленых обмотках на длинных ногах, как будто «нетвердых», в зеленой же подтянутой гимнастерке с гвардейскими кантиками, без погон с непропорционально большой головой на тонкой и «непрочной» шее. Быстрым и ровным, размеренным шагом они стали «кружить» по форту, изредка переговариваясь. Для привычного «гефангенского» глаза было ясно, что это не прогулка, а очередная, «дневная тренировка».

— Кто это? — спросил я своего сожителя по комнате.

«Гвардейцы»-приятели, — неодобрительно пробурчал он, — француз — капитан X, а русский — подпоручик Тухачевский, народ важный.

«Вот он какой», — подумал я и стал наблюдать, «незнаемый» им и потому не обращая на себя его внимания! Француз скоро ушел, а Тухачевский продолжал свой «урок», проходя иногда совсем близко.

И странные глаза, в необычном разрезе, куда-то пристально и упорно устремленные, и какая-то, как будто «неустановившаяся» на шее голова, и несколько «развихленная», но упорная и даже стремительная походка» — все это сразу же произвело на меня общее впечатление какой-то машинальности. Как будто этот человек был в трансе.

«Обреченный бегун, — подумал я. — Нехорошо он кончит».

Тухачевский стал замедлять шаг, я встал и подошел к нему. Он как будто «очнулся».

— Ваша фамилия Тухачевский?

— Да, — несколько удивленно, чуть надменно и немного холодновато-гвардейски, глядя на незнакомого бородатого армейского, да еще прапорщика, отвечал он.

Я объяснил, кто я, он как будто даже обрадовался, и мы разговорились. О революции речи не было, вспоминали Москву и его знакомых по плену. Разговор был недолгий. Он извинился и ушел.

Еще не сказав с ним ни слова, я сказал себе, что это человек, захваченный манией; после разговора показалось, что это не просветленный, а обуянный, не вдохновленный, а одержимый страстью человек».

Для Цурикова она проявилась прежде всего как «одержимость» мыслью о побеге из плена, предпринимавшемся Тухачевским пять раз. Позднее, однако, обобщая, он обнаружил, что это свойство пронизало всю деятельность «красного Бонапарта». Французский лейтенант П. Фервак, близко познакомившийся с Тухачевским в том же лагере Ингольштадт, по существу, заметил то же самое, передав в более мягкой и описательной форме: «Это был мечтатель, фантазер, который шел туда, куда влекло его собственное воображение». «Увлекающийся поручик», по мнению старых военспецов в Красной Армии, с некоторым скепсисом относившийся к отдельным начинаниям «поручика-командарма». «Один из осведомителей Особого отдела, — сообщает А.А. Зданович, — по поручению чекистов составил характеристику на военачальника (М.Н. Тухачевского). Секретный сотрудник объективно описал выдающиеся способности командующего и единственным его недостатком признал недооценку возможностей врага, заносчивость по отношению к последнему. Осведомитель также подчеркнул, что Тухачевский, поверив в какую-либо идею, может действовать крайне неосмотрительно». Интересно, что и гораздо позднее человек, безусловно, знавший Тухачевского много хуже Цурикова, Фервака и несопоставимо меньше Сабанеева, комкор Кучинский, рассказывая о стратегической игре в Генеральном штабе в апреле 1936 г., обратил внимание на то, что «Тухачевский вкладывал в эту игру необычайную страстность». Да только ли в этом можно заметить эту «одержимость»? Ведь и в его натиске на Варшаву в августе 1920-го гоже было что-то «маниакальное». Некая «одержимость» Тухачевского весьма заметна в его стремлении добиться (и он добился этого!) реализации его, Тухачевского, «программы модернизации» Красной Армии в 1930–1931 гг. Взламывая скепсис Шапошникова, оскорбительную неприязнь Ворошилова, наконец, нелицеприятную критику Сталина, вынудив последнего, что бывало крайне редко, признать ошибочность своих первоначальных оценок, принести извинения и принять его программу. Впрочем, и сам Тухачевский, пожалуй, чувствовал в своем характере это свойство, «одержимость», как-то признавшись, что у него есть две страсти — война и музыка.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу